| Interview

DYGL

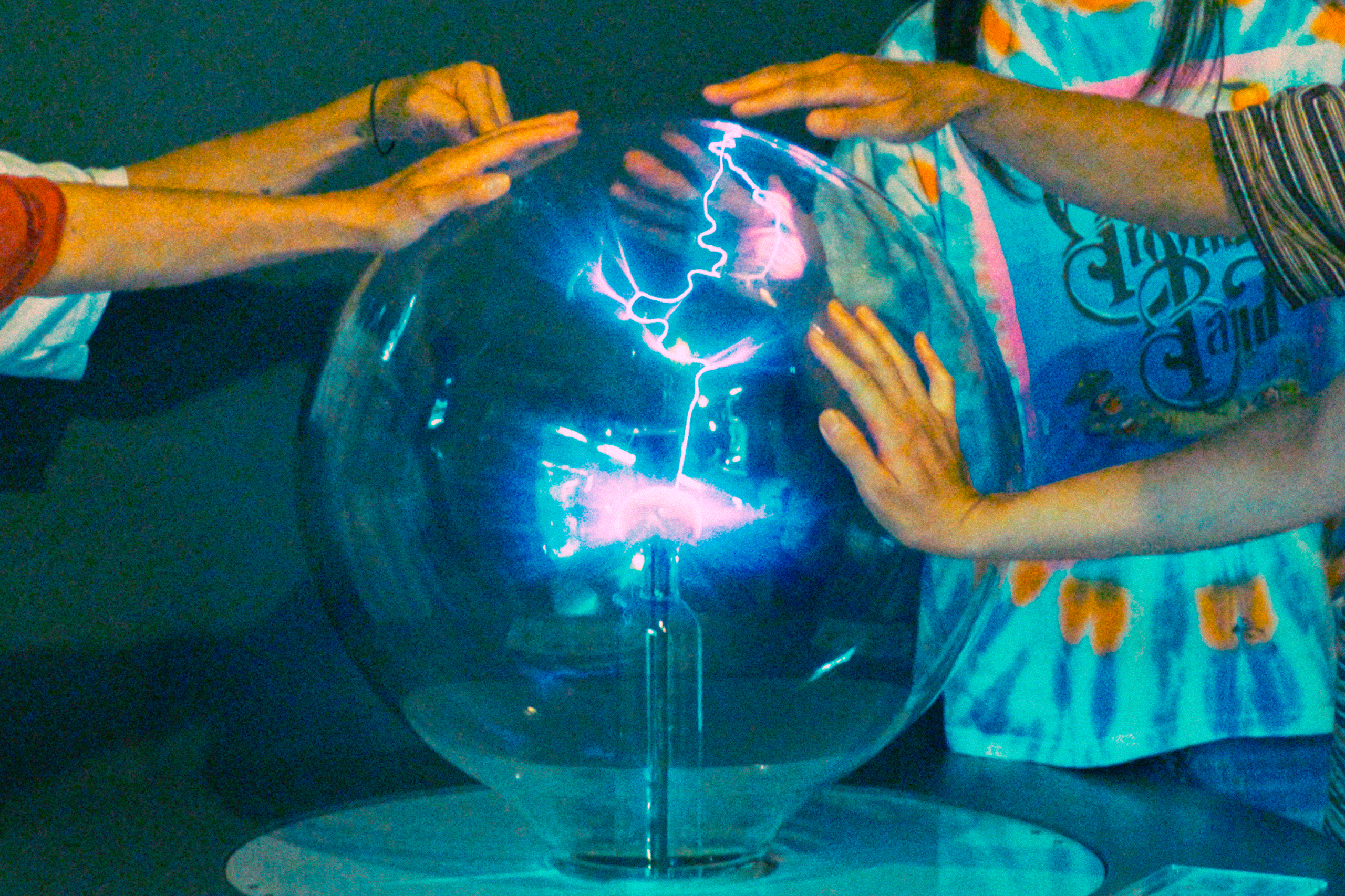

All photos: Yoshitake Hamanaka

カオスな時代に響かせる「楽しさ」と「疾走感」

− DYGLが今、解き放つ音楽の“身体性”

– 本日はお時間いただきありがとうございます。お会いするのは3rd アルバム以来なので、4年ぶりになりますね。いつも気にかけていただいてありがたいです。

秋山:こちらこそありがとうございます。ORMに取り上げてもらえて嬉しいです。

– 早速色々お伺いしていきたいと思うのですが、まずは今年の2月に行われたFontaines D.C.の来日公演でのオープニングアクトのことを聞かせてください。実際に現地で観て印象的だったのが、海外のお客さんが皆さんのパフォーマンスに合わせて飛び跳ねまくっていたことです。皆さんから見てあの時のライブはどのように映りましたか。

秋山:まさにその様子を僕たちもステージ上から見ていました。海外バンドの来日公演は、基本的に来日アーティストを目当てに観に来るお客さんが多いので、前座を務めるバンドが苦労するという話は以前からよく聞いていました。特にこの時代、大本命の来日公演で前座を務めるのはかなり難しいとされていて。だからこそ、実際に僕らのパフォーマンスの時にどんな空気感になるのかという不安はありました。でも、いざステージに出てみたら、すでに熱心に盛り上がってくれている人たちも結構いて、思っていたよりも温かく迎え入れてもらえたなという印象でしたね。

– その後、Fontaines D.C.の登場へと続く流れもすごく自然で、観客の皆さんの熱気が保たれたまま、とても良い流れだったなと個人的には感じていました。本日は5名で出てくださっていますが、ドラムの鈴木さんを含めたこの5人体制は、もう定着したと考えてよろしいでしょうか?

秋山:そうですね。スズケンが入ってくれたことでDYGLは凄く助けられた。今のDYGLはこの5人だから成り立っていると思います。

嘉本:僕が「もうドラムを叩きたくない」って言って、ドラムスティックをスズケン(鈴木健人)に渡したんですよ。

加地:そうだ、その話はずっとしてたね。

嘉本:そう、3rdアルバムを始めたあたりで「なんで俺ドラム叩いてるんだろう?」ってずっと思ってて。元々はギタリストなんで。その流れで、サポートの人とかも何人か試したりしたんですけど、スタジオで合わないことも多くて、ようやく出会えたという感じでした。

−『体で感じられる音楽』−

– では、ここからアルバムについてお聞きします。アルバムからは先行で「Just Another Day」がリリースされました。アルバムの世界観を最初に打ち出す上で、最初に出る楽曲は重要だと思いますが、選ばれた経緯やこの曲についての裏側があれば教えてください。

秋山:具体的な経緯はうろ覚えではあるんですけど、あの曲は僕らがやっていてすごく「しっくりくる」っていう気持ちがあって。曲全体のムードが僕たちも好きなんです。昔の曲とかだと「ここなんか演奏しづらいな」みたいな部分があったりもしたんですけど、「Just Another Day」はセッションで作った曲の割にはすごいまとまりがあって、エネルギーもある。アルバムの中でもかなりどっしりとした感じがあるので、名刺としてはこの曲が色々なことを説明してくれるんじゃないかと、自然に感じられました。

下中:「Just Another Day」と「Who’s in my House?」ができてからは、この2曲がちょっと指針になるというか、他のセッションを引っ張っていく、みたいな話をしてたような気はします。

嘉本: 秋山が「Just Another Day」でMVを作りたいって言ってた記憶がある。

秋山: そうだね。MVは僕が「Just Another Day」で撮りたいって言い出して、その準備が始まった。あの曲は最初に1曲だけできたというよりは、今下中が言ったように、この曲と「Who’s in my House?」がなんとなく同じ時期にできていて。今回の曲の中でも特に「Just Another Day」がやっていて一番しっくりきていたし、「今後のDYGLの名刺になるんじゃないか」っていうのは、話し合ったっていうよりも、体感としてみんな演奏の中でそう感じた、という方が正しいかもですね。

– その次に先行配信された「Big Dream」も、空気としては共通する部分があるなと感じつつ、アルバム全体的に歌詞が良い意味でシンプルになっていると思いました。特にこの曲は、直訳すれば「俺にはでっかい夢がある、それは現実になる」ですもんね。このシンプルさが、複雑化していく今の時代に逆行するような潔さがあって、その点においてある種の皮肉すら感じたのですが、実際にそういったことはあえて意識して書かれていたのでしょうか。

秋山:そうですね、多少はあったかもしれないです。元々色々考える方なんですけど、コロナ以降の世の中は特にカオスだし、作っているものまで気持ちが落ちる作風だと、もう救いがない感じがするっていうか。だからこそ、せめて音楽からはエネルギーを感じたり、楽しい気持ちになりたいと思ったし、本来そういうもんだよなと初心に帰るような感覚がありました。ある程度意識してやった部分もあるし、無意識に音楽に期待していたものが自分の中で明確になった面もあると思います。

– 今、“楽しい気持ち” という話が出ましたが、そこにも関わってくるであろう要素として、最近のDYGLのモードでは “疾走感” が重要になってきているのかなと感じていて。今回のアルバムの「Everyday Conversation」や、前作のEPの「Crawl」や「Drug」なども、短くサッと終わるような曲が増えたと思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。

秋山: 今作は特に「身体性」というものを意識していて、そのことをメンバー間でもよく話すし、インタビューでも度々話しました。色々な音楽的変遷の中で自分たちの活動を振り返って、「何が足りないんだろう」「何が良さなんだろう」とやってきたんですけど。特にコロナの時期は、家から出れない生活を通じて生活と音はすごくリンクしていることに改めて気づいたし、当時は身体で感じるより「耳で聴くもの」になっていた。だから、改めてコロナが明けて外に出れるようになり、僕らが自分たちの音に期待するものは、もっと「体で感じられる音楽」なんじゃないかと。海外の音楽を聴いていても、もちろんいいメロディーはあるけど、そこにちゃんとビートがある。そのメロディーとリズムのバランスが、僕たちが好きな要素の一つなんだとはっきりと感じるようになって。その上で、どうやってライブで「ドッドッドッ」というビートを体で感じさせられるか、というのは、今までのDYGLの過去のアルバムと比べても今回はすごく意識した部分ですね。

どんだけいい曲作りをしていても音の全てが洪水みたいになるとリズムが潰れてしまうから、どれだけ隙間を作るかや、足りていると思ってた低音をもっと強調したりとか意識しました。

クラブとかで分かりやすく床が震えるような感覚がロックでもう少しあってもいいんじゃないかと思ったんです。疾走感もその流れで自然に出てきたところで、意識はあったけど、より意識の中心で言語化していたのは「身体性」や「ボディ感」といったところでしたね。

– 他の言葉だと「体験としての音楽」とも言えると思うのですが、コロナ以降にそういう現場感を意識するようになったということですね。

秋山:そうですね。そもそも僕は学生の頃、働くのが下手くそだったのでお金がなくて、海外のアーティストとかのライブ体験があまり多くなくて。10代の頃の音楽体験は、CDショップでCDを買って家で音楽と向き合う場面が多かった。現場で身体性を感じるよりも、耳で音楽を聴くこともだいぶ多かったんです。それが大人になるにつれて、実際に好きな音楽が演奏されている現場に行ける機会も増え、CDだけじゃ分からない部分が結構あったんだと気づくうちに、それを自分の音楽活動を通しても表現できるようになりたいと思うようになりました。音源にも、これまで以上にそういう感情を乗せられたらいいなと。これまでの経験を経て、ようやく分かってきたことなのかもしれないですね。

– メンバーの皆さんも、そういった感覚は共有されていましたか?

加地: 共有されていたかもしれないです。実際、ちょくちょくこういう話はしていましたし、自分としては結構自然に受け入れていました。コロナが明けてから、友達のバンドを見に行く機会も増えたので、そういうフィジカルな感覚は自分でも感じるところではあります。

鈴木:セッションで作って、最後のレコーディングで音を出した時にいい感触があって、このやり方は間違い無いなと確信に変わりましたね。

下中: 高音で攻めるバンドとかだと、個人的に少しバッドに入ることがあって。そういうのではなく、もう少しリズムがはっきりしているバンドはやっぱり良いなと思うことが結構あります。ビートでジャンル感が出ると思うし、もっとビート中心の音楽になっていけば、みんなハッピーなんじゃないかなって思ってます。

秋山:最近また思ったんですけど、海外のシューゲイザーと日本のシューゲイザーってドラムが違うなと思ってて。

下中:my bloody valentineとかゴリゴリに叩きまくってるもんね。

鈴木:曲の長さについてはあまり長くしたくないみたいな思いはみんなありました。例えば今回だったら、3分ぐらいで収まる曲がたくさんあればいいなという話はよくしてました。

下中:長く感じなければいいと思う。The Beatlesの「Help!」も短いですし。

– 初期衝動的なものも感じました。なんというか、音楽を衝動性だけで聴いていた頃、The ChatsやThe Clashを初めて聴いた感覚に近いものがありました。

秋山:初期衝動は意識してできるものではないし、決めてやろうとした時点でもう初期衝動じゃなくなるので難しいですよね。だから、そういう話をあえてしたわけでもなく、「1枚目を意識して戻ってみようか」みたいな会話も特にはしてなかったです。ただ、気づいたらそういうモードに入ってたというか。アルバムの流れも落ち着いて、特にリリースの予定もなく、ライブ用のリハでスタジオに入ってたんです。そこで、何も考えずにただただリラックスしたセッションができた。そのときの感覚がすごく良くて。

よく“初期衝動”って言うけど、もちろん本当の意味でのバンド初期とは違う。だから、厳密に言えばその定義からは外れてるかもしれない。でも、そういうRawな感覚っていうのは人間誰しも根本に持ち続けていると思っていて。見失わなければ必ずそこにある。そのコアを自分たちから引き出して音を出せたというか、セッションそのものが自然かつ衝動的に進んでいったんですよね。

– 初期よりも“初期っぽい”という感じがよく伝わります。

秋山:そう。むしろ、1st アルバムの頃の方が、今思えばいろいろ考えすぎてたかもしれないです。バンドを始めたばかりの、サークルの演奏会でちょっとやってみようか、くらい気軽にやってた1stアルバムよりずっと前の時期の方が、ある意味何の計算もなく音を出してた。それに近いマインドで今回の作品は作れたと思います。1stアルバムよりも前のEPとか、あるいはもっと前の曲作りの感覚に戻れた感じでした。

だから、もし聴いてくれた人が「初期衝動を感じる」って言ってくれたら、それは本当に嬉しい。自分たちとしても、1stよりも“1stらしい”アルバムができたと思っています。そういう意味では、自分でも“初期衝動”を感じてたのかもしれないですね。

− めっちゃきついし、めっちゃ怖い −

– アルバムの話とは少し逸れますが、レーベル名が地味に変わっていますよね。

秋山:さすがですね、それ聞かれたの初めてです(笑)。これは、前の事務所を辞めたのがきっかけです。元々、Blurの「Coffee & TV」の歌詞から引用した「Hard Enough」とい名前で自分たちのレーベルを立ち上げたんですけど、事務所を辞める時に、名前の権利的な部分で同一だとややこしくなりそうだったので変えた形でした。ある意味気楽な感じも表現できるから良いなと思って「Hard Enough」の逆の「Easy Enough」にしました。

– 独立して数年が経ち、制作やライブを重ねていく中で、改めてインディペンデントに活動する意義やそのリアルな部分についても聞かせていただけますか。

下中:正直に話すとめっちゃきついし、めっちゃ怖いです。やっぱり自分たちだけでやるということは、当然ながら何かミスをすれば全部自分たちのせいになる。逆にうまくいけば、利益も全部自分たちに入ってくる。その意味では、音楽以外の部分も全部請け負わないといけない負担と責任と恐怖は避けて通れないし、それが一度乗り越えればいいんじゃなくて、ずっと続いていく。

秋山:事務所にいた時は理解してくれる人も多かったけど、そうではない人もいてストレスはありましたね。そうした人と関わらなくてよくなっただけでも、独立して正解だったなと思います。確実なリスクはあるし、でもその分全然関係ない人が入ってこなくて済むっていうのもある。メジャーかインディーか。本当にバンドや人によるとしか言えないんですけど、自分たちの状況としては工夫しながら、常に方向修正し続けている感じです。良さも難しさも本当に五分五分ですね。そして今は〈Bayon Production*〉と共同で動いていて、自分たちだけでは仕掛けられなかった動きもできるようになりました。

*Bayon Production – 東京の音楽レーベル・マネジメントプロダクション。Yogee New Waves、D.A.N.、maya ongaku、ZOMBIE-CHANGらが所属。2024年に設立10周年を迎え、同年LIQUIDROOMにて所属アーティストを集めた自主企画『STILL BAYON』を開催。公演は即日SOLD OUTとなった。

– 1st EP『Don’t know where it is』のリリースから来年で10年となります。少しバンドの歴史みたいな話をしていきたいと思います。 今やサークルから始まったバンドもフジロックに何度も出演するようなバンドになりましたが、皆さんの意識でキャリアを振り返り、もう活動を終えるかもしれない、きついといった危機的なタイミングはありましたか?

下中:それで言うと、一度実質的に解散してますね。

秋山:そうだね、一応4人で解散に同意はしたことがありましたね。その時期にちょうどツアーがあったから良かったんだと思います。ライブを続けている最中に、バンドとしての方向性や熱量がずれている感じがして、みんなで話し合ったんです。それでもどこに向かっているかわからない状態になっちゃったので、一度やめようと話し合ったけど、すぐに福島の公演があったのでツアーは続けていて。

オフの日に、改めてみんなで話そうという流れになりました。その日は、既に一度解散が決まってたことで逆にみんな落ち着いて考えられたのもあって。ツアーも進めないといけないから顔を合わせるので、またすぐに話す機会ができた。そこで「ここでやめる以外にも、一度落ち着いて方向修正したり、しっかり話し合ったりとか、やれることはまだあるんじゃないか」と。全部試してダメだったらやめるかもしれないけど、せっかくこれだけ近い感性と感覚で音楽を好きな人が集まれたのは奇跡に近いんだから、相当貴重なこととして大事にしようという話になって。で、ツアーが終わったらとりあえず一息つこうと話しているうちに、コロナが来たんです。

下中:個人的にはツアーがあってもなくても、何度か「無理かもしれない」と思う場面はありました。

– それはメンバーそれぞれの音楽や制作に対する方向性の違いとかによってですか。

下中:いや、音楽や制作のことじゃなくて。今置かれている環境、というかもう日本が…。ここで言うのはやっぱりやめておきます。

一同:(笑)

下中:まあ、でも自分たちの音楽をアプリシエイトして聴いてくれるような環境って、本当に特殊で一握りの世界ですからね。ちょっとネガティブに考えたら、ポロッと「あ、もうこの先ないな」って思ったりもします。

嘉本:でも本当にスズケンがいなかったらこのバンドは終わっていたかもしれないね。

加地:たしかに。本当にそうかも。

– 今後の目標や、こういうバンドでありたいといったものはありますか?

秋山:そうですね。一度解散の危機を乗り越えて、続けることで全く予想外の楽しい未来もあるんだと知りましたし、続けること自体は一つ目標ですね。その何が来るかわからない面白さがあると思います。やりたいことはいくつかあるんですけど、あんまり表向きに「DYGLはこうこう目指している」っていうことは言いたくないかもしれないです。

と言いつつ、DYGLは続ける中で、自分たちが面白いと思うものを、ちゃんと形にできるバンドでありたいと思います。昔は「良いアルバムを作れたらバンドは終わりだ」と思ってたので、今は真逆の思考ですけど。続けることで、自分たちの人間性も成熟していく感覚があるし、バンドをいち人格として考えるとDYGLもすごく成長したと思います

下中:創作面では、結構未来が見えていて。自分たちがやってみたいこととか「これだったらやれるかも」ということが見えてきているので、それをもっと突き詰めて、どんなことができるのか見てみたい。今はそんな探究心があります。

その反面、やっぱり生活があるわけですから恐怖もあります。自分の作りたいものを突き詰めたいと思う人は世の中にたくさんいますけど、本来はそういう人たちがちゃんと自身の活動を続けられたら良いなと思っているので、次の10年後のことを考えれば、自分も同様に続けられたら良いな思いますね。

– 最後に、これからツアーも控えていると思いますので、この記事を読んでくれる方々へメッセージをお願いします。

秋山:そうですね、今新しい雰囲気になったDYGLが、さらにまた変わっていくと思うので、次のDYGLになる前の「今のDYGL」をぜひ見てほしいです。自分たちのやりたいと思うライブもできるようになってきましたね。音楽性も色々変遷しているから、どの時のDYGLを見たいか、人それぞれかもしれないですけど、一旦ちょっと足を運んでいただいて、ぜひ会場で教えてください。来てくれた皆さんがどういう風にDYGLを捉えているのかも知りたいです。

下中:あと、アンダー22とアンダー18割があるので、若い人にぜひ来てもらいたいです。