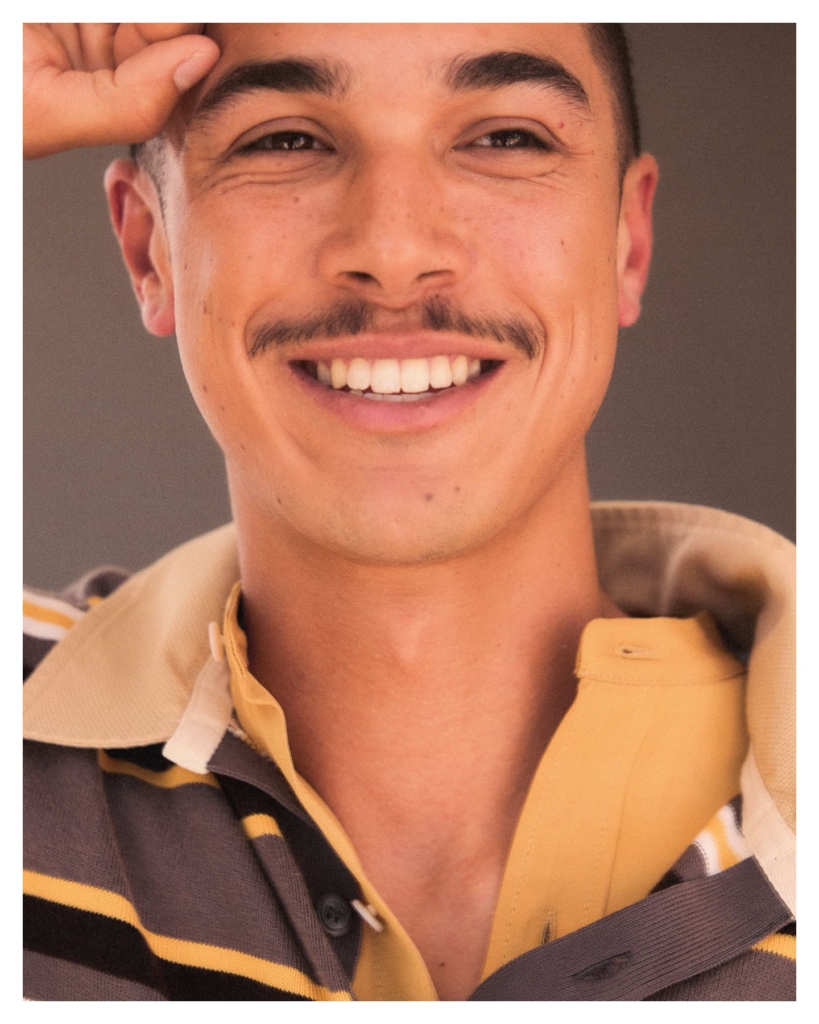

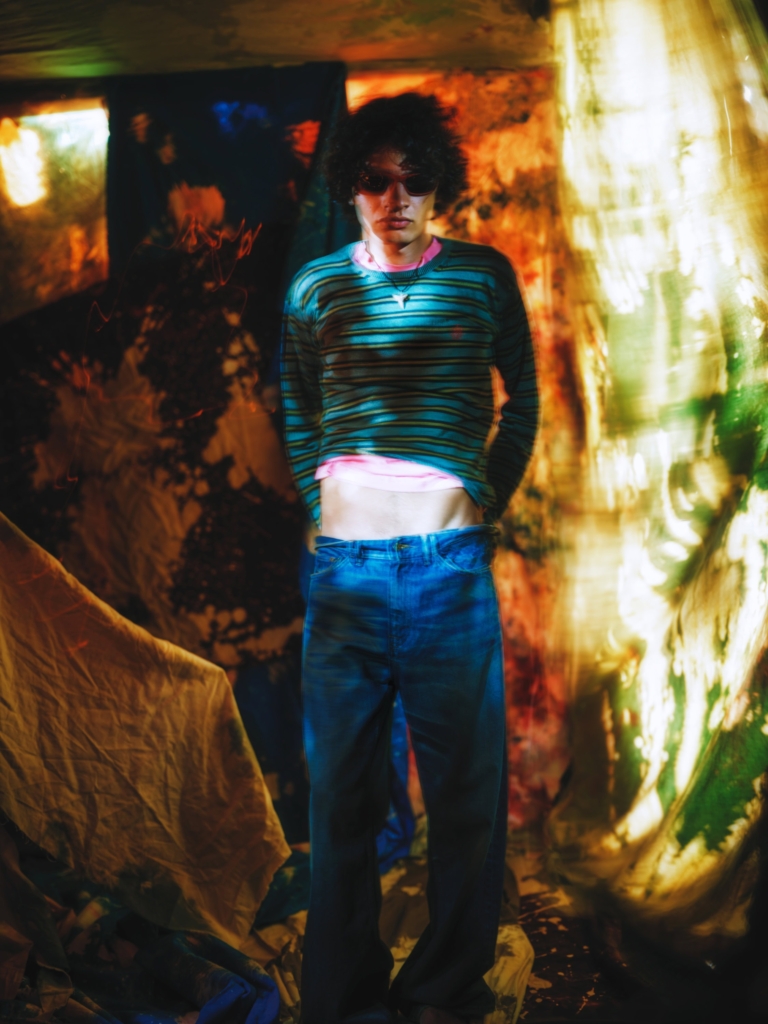

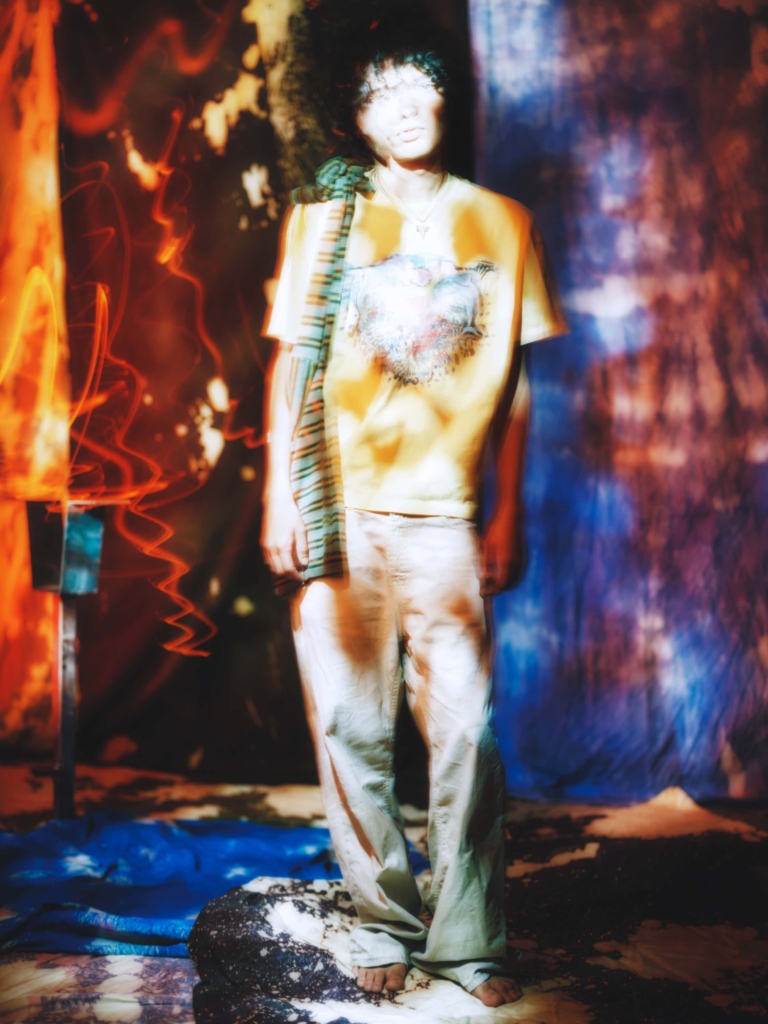

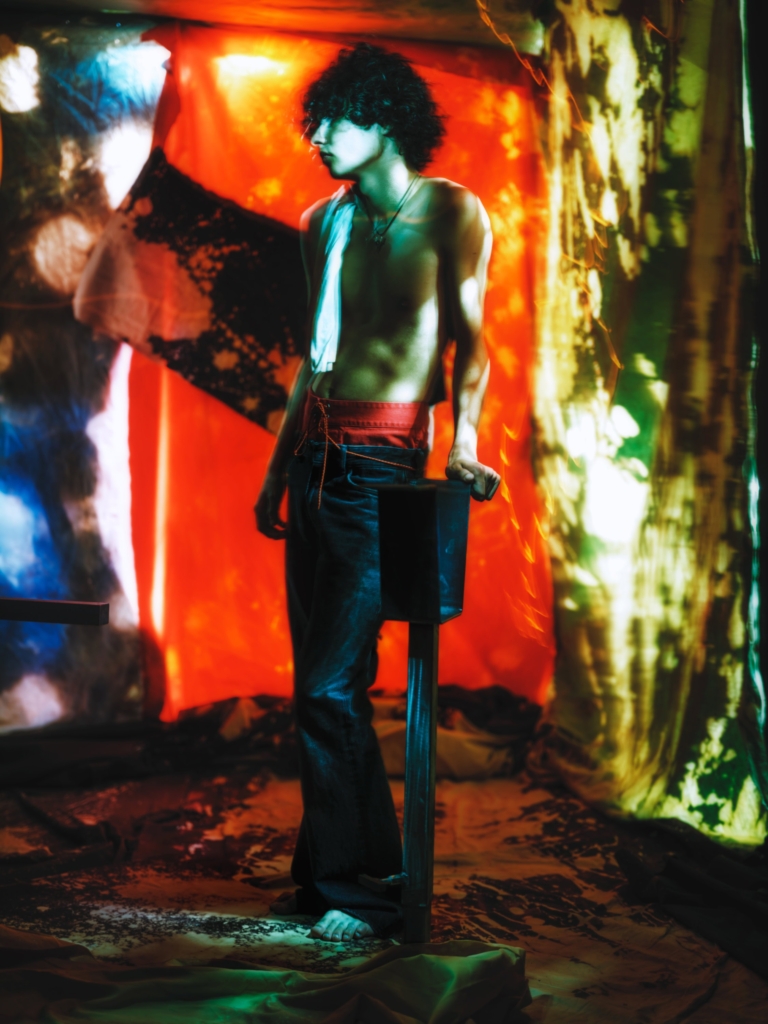

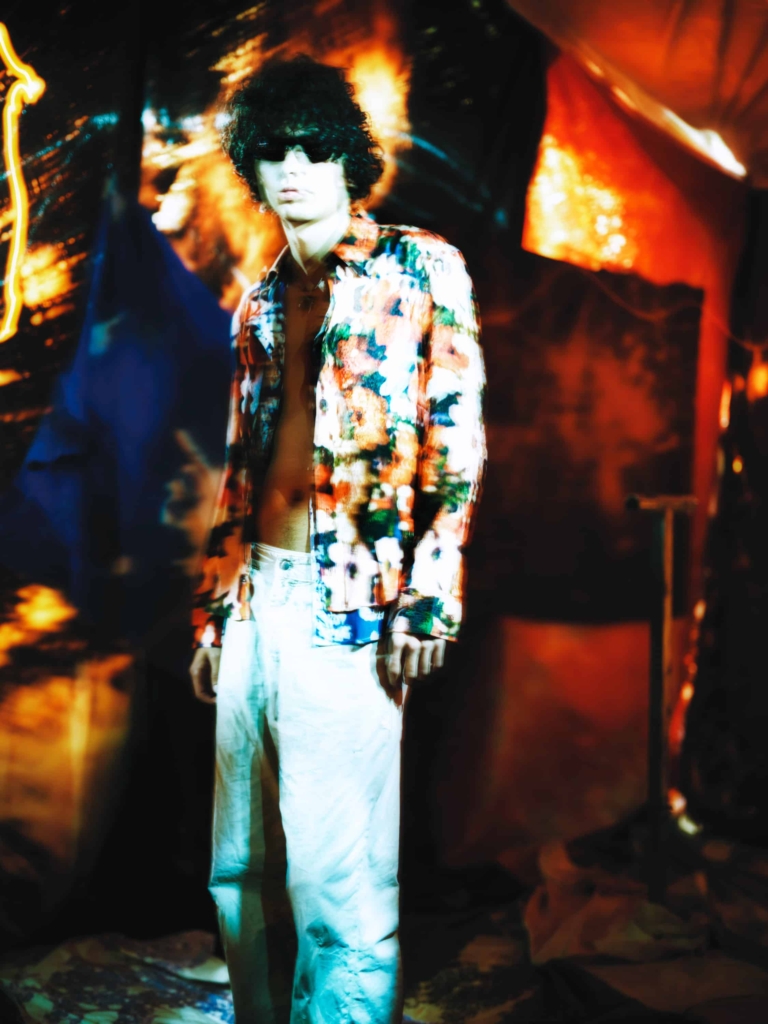

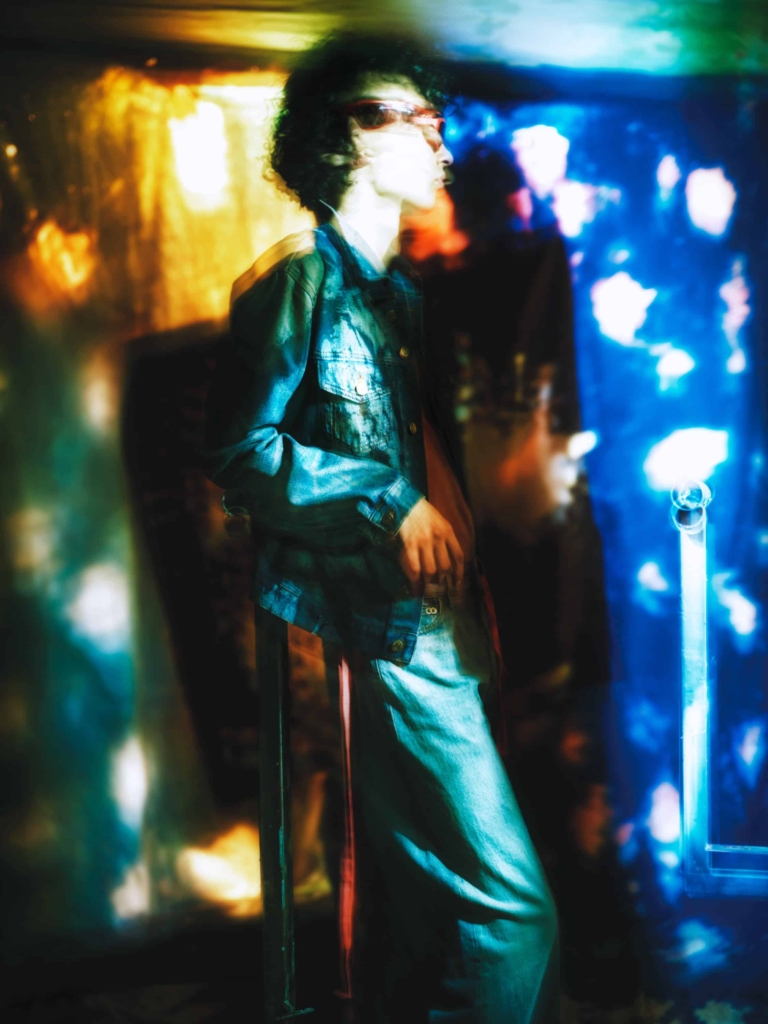

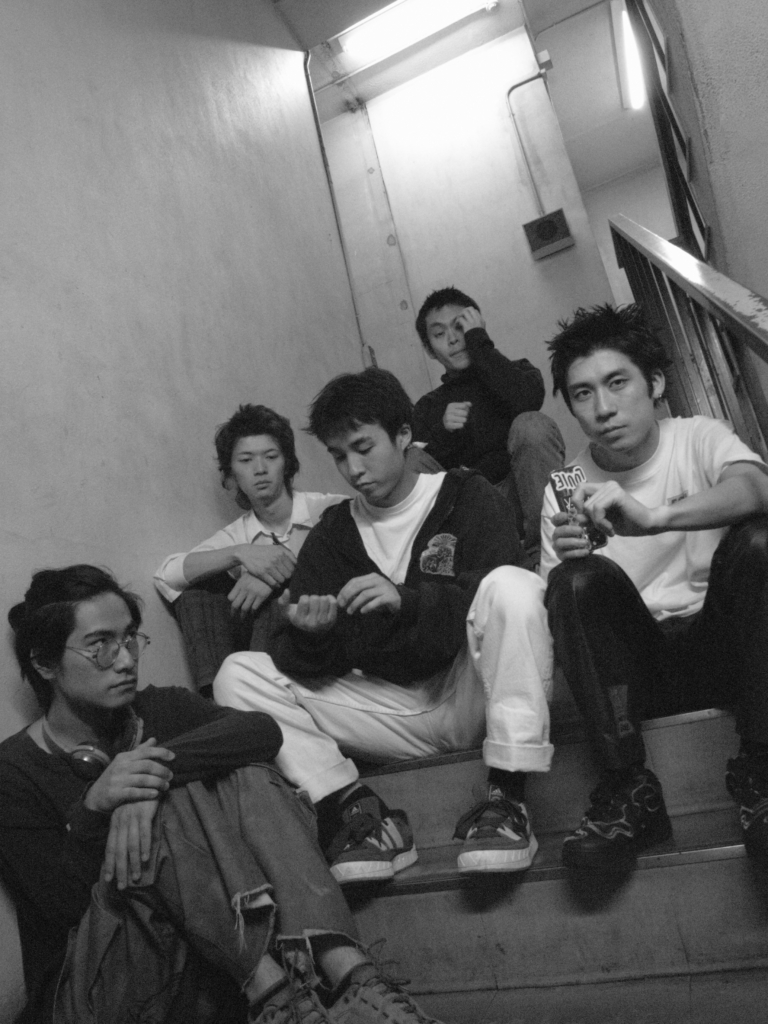

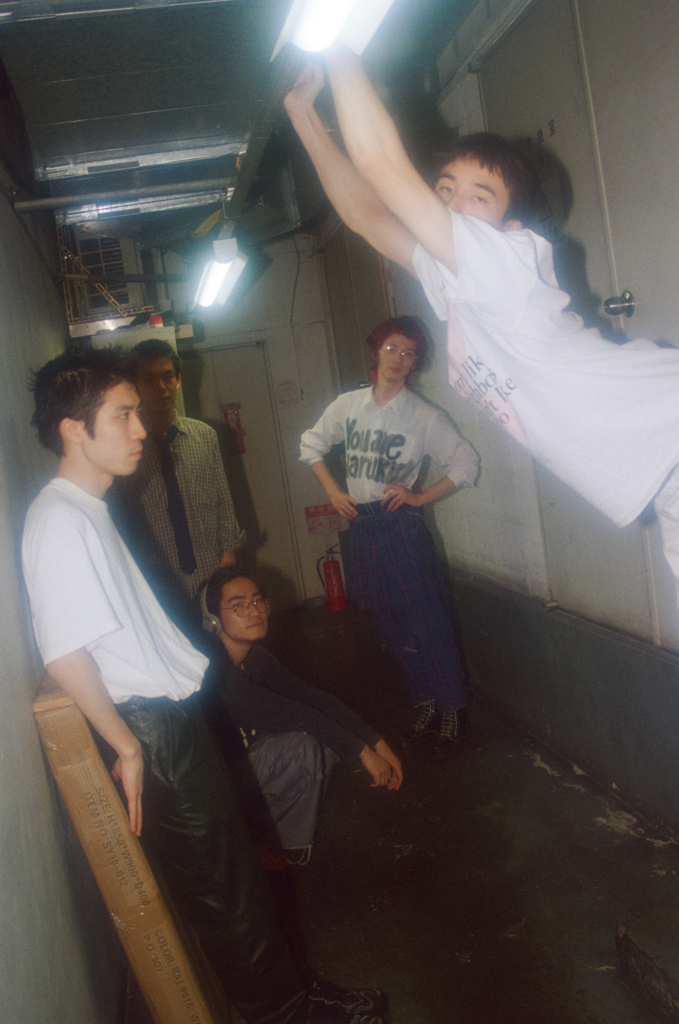

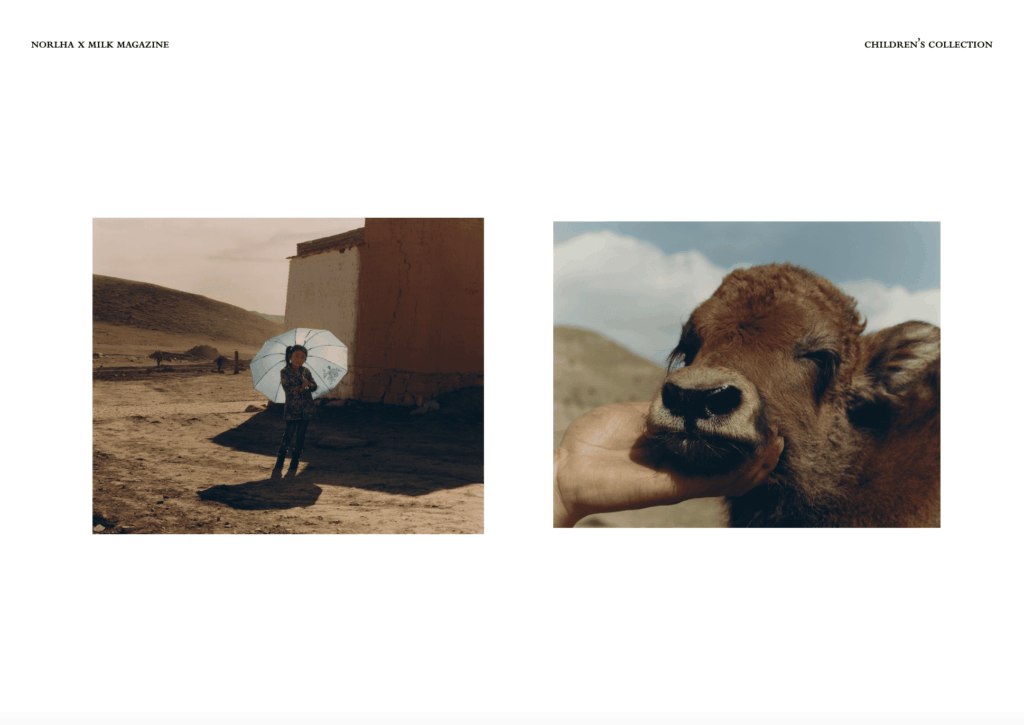

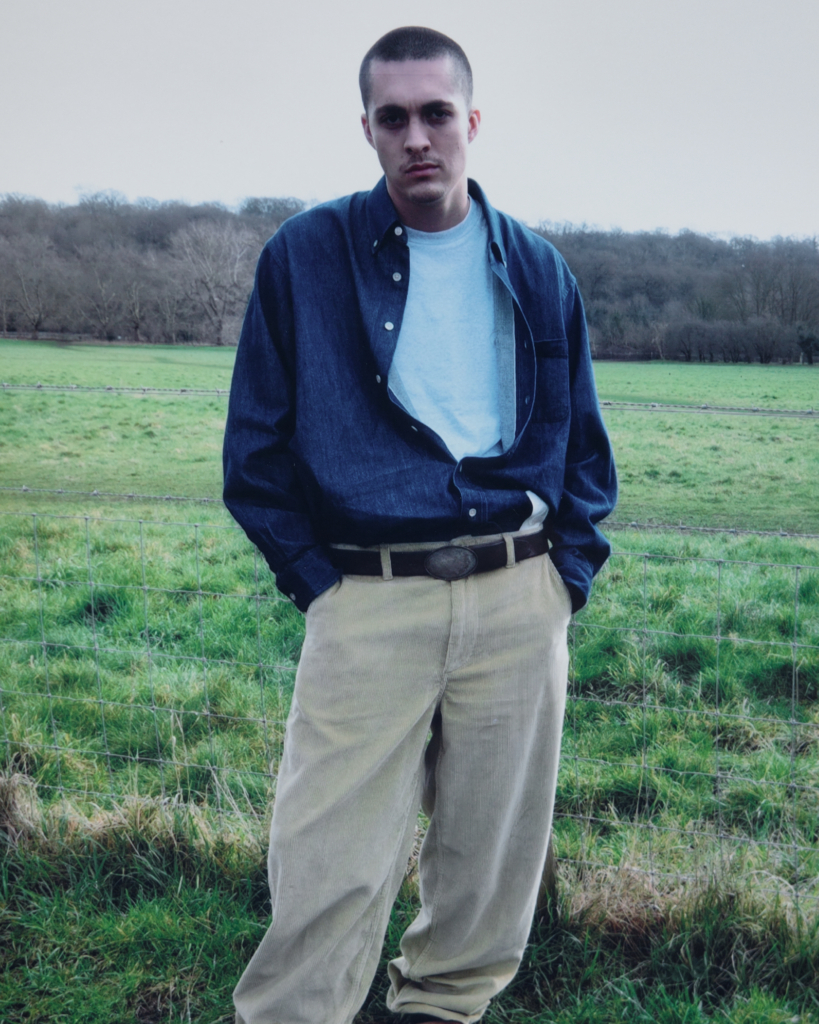

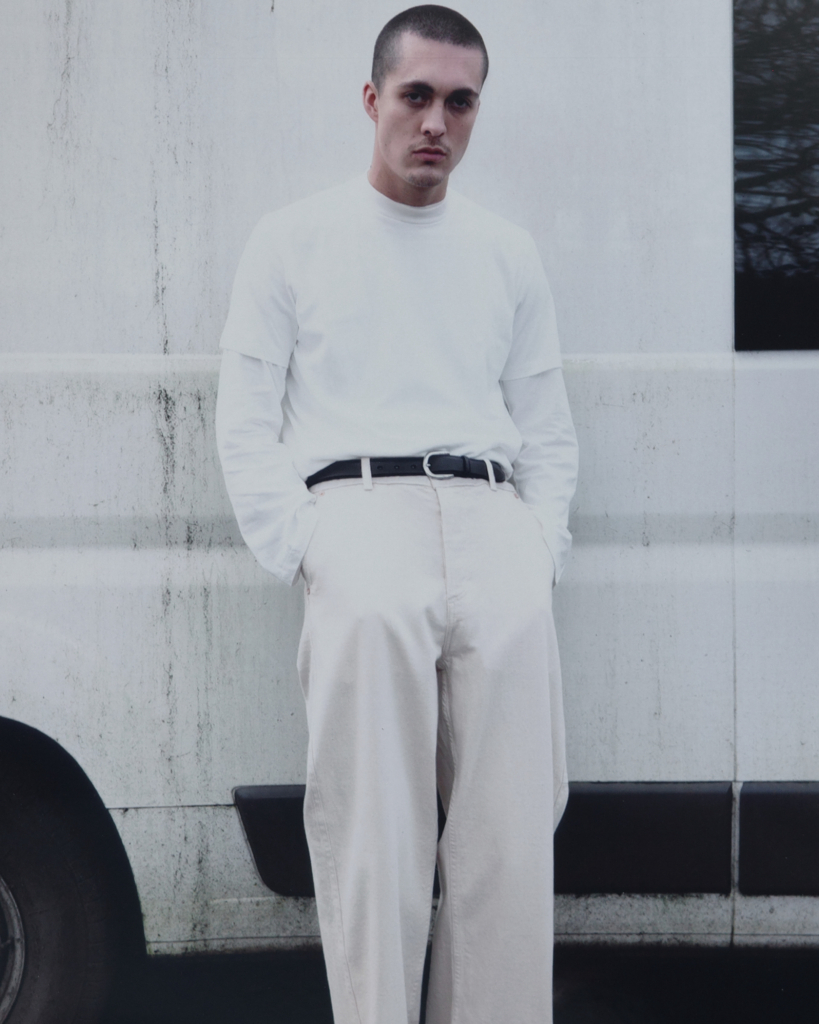

Interview – DOGO

| Interview

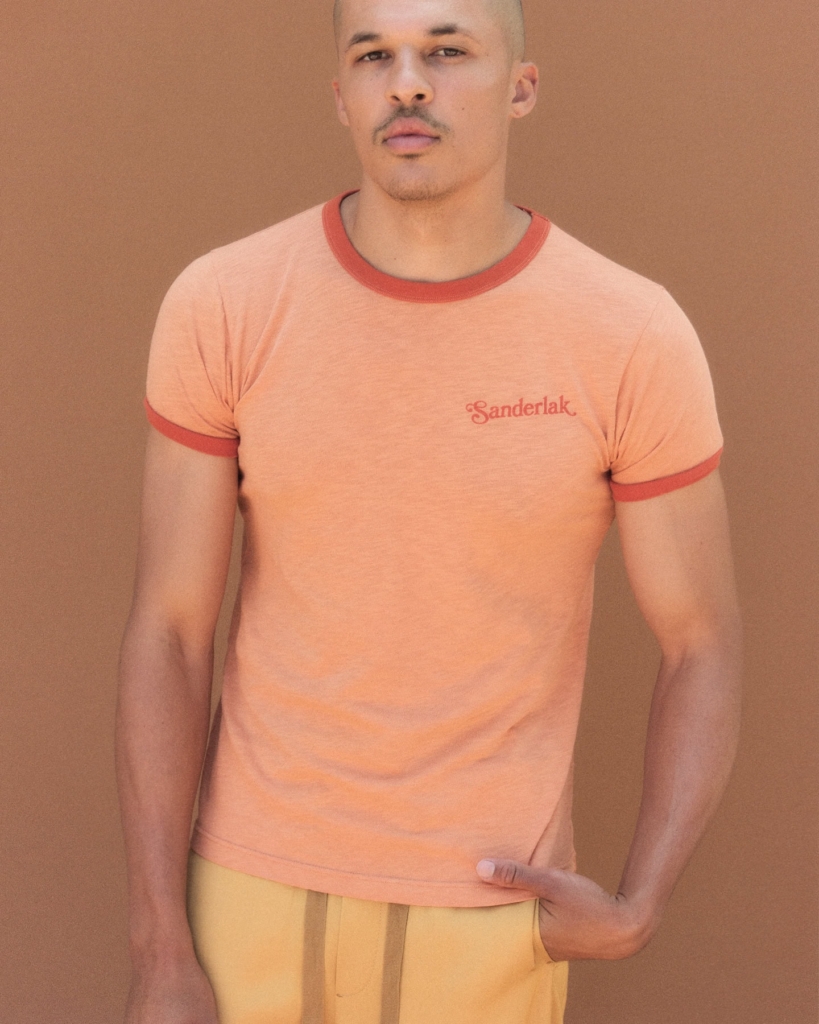

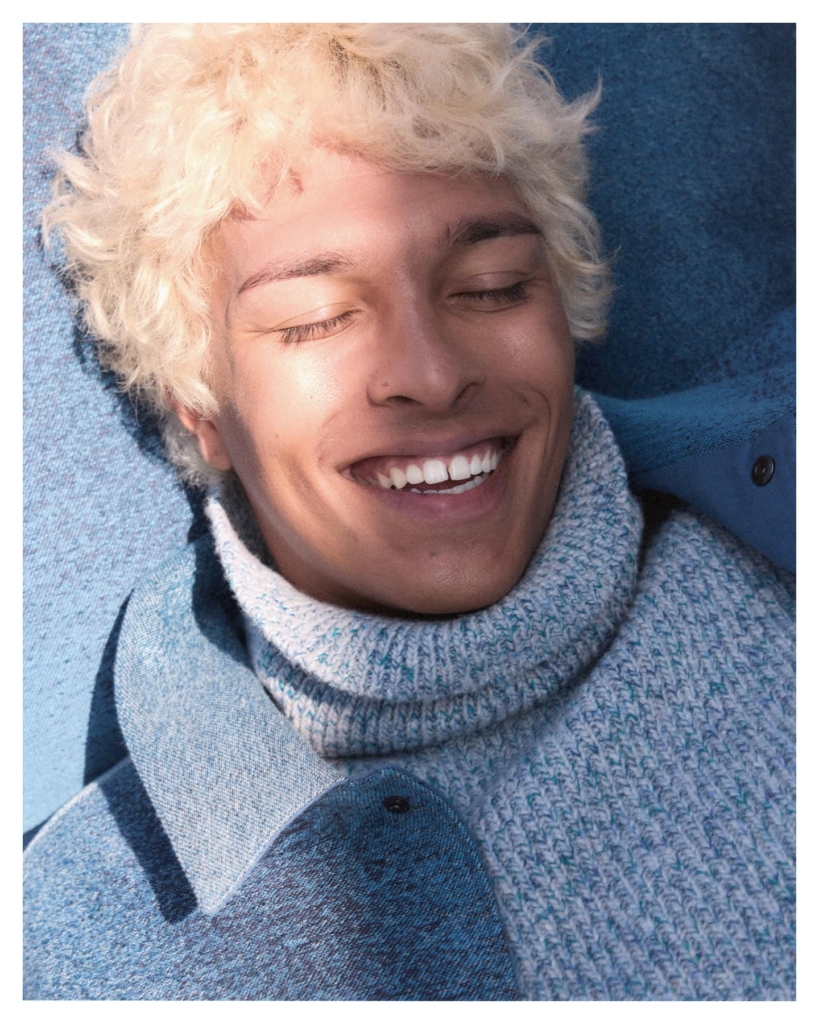

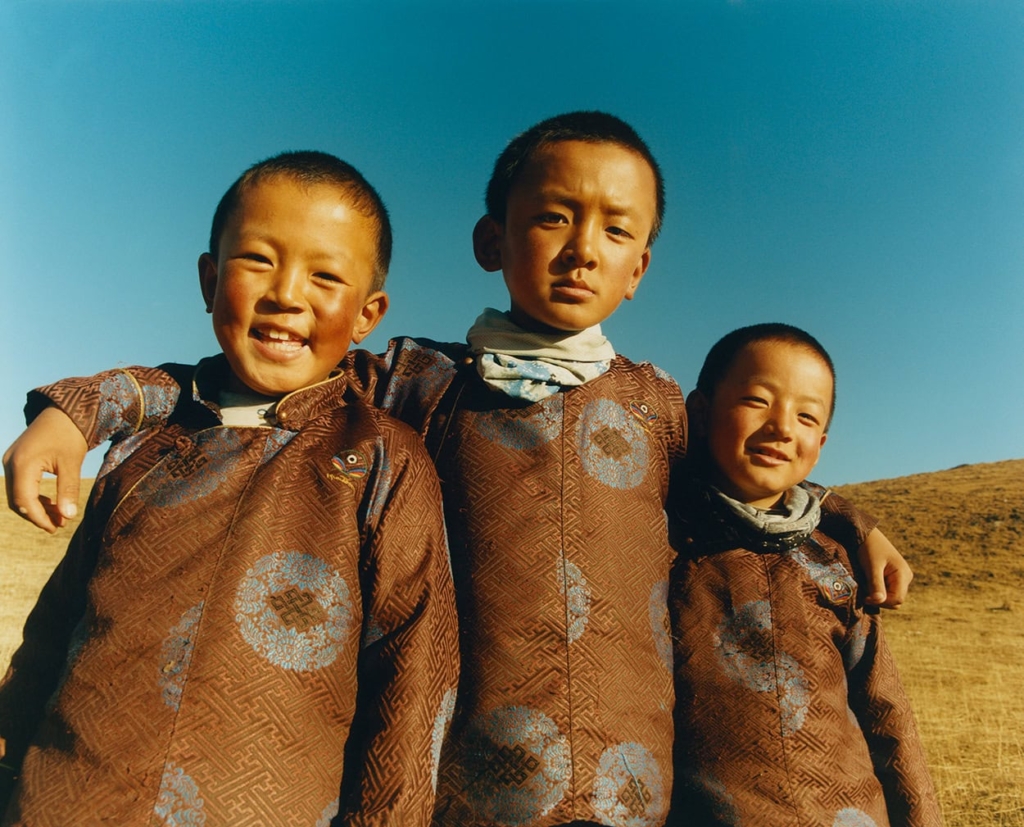

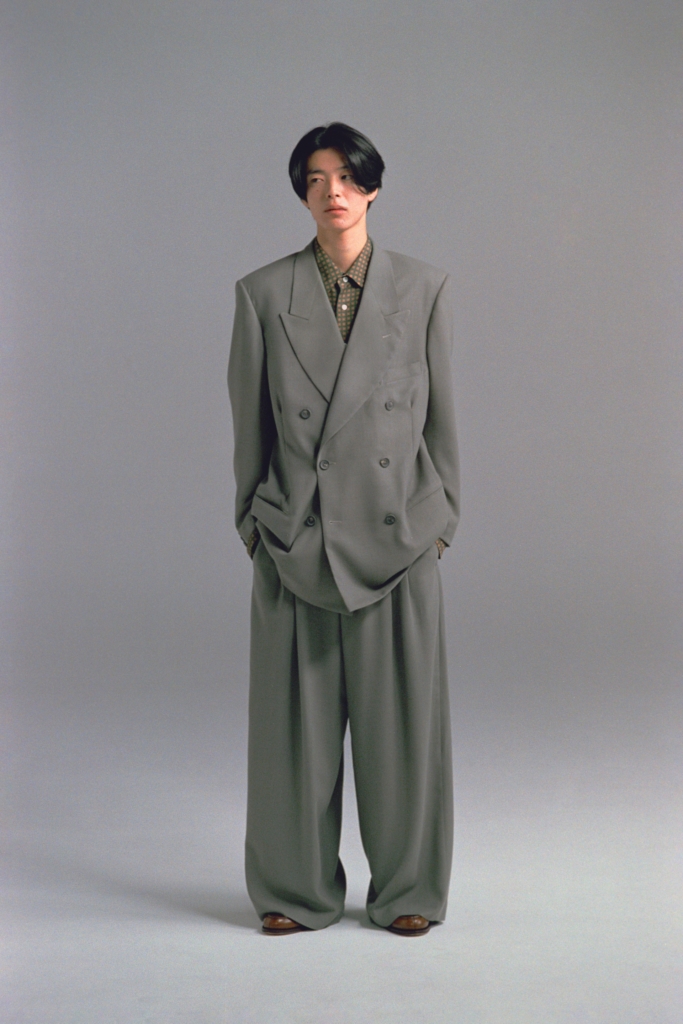

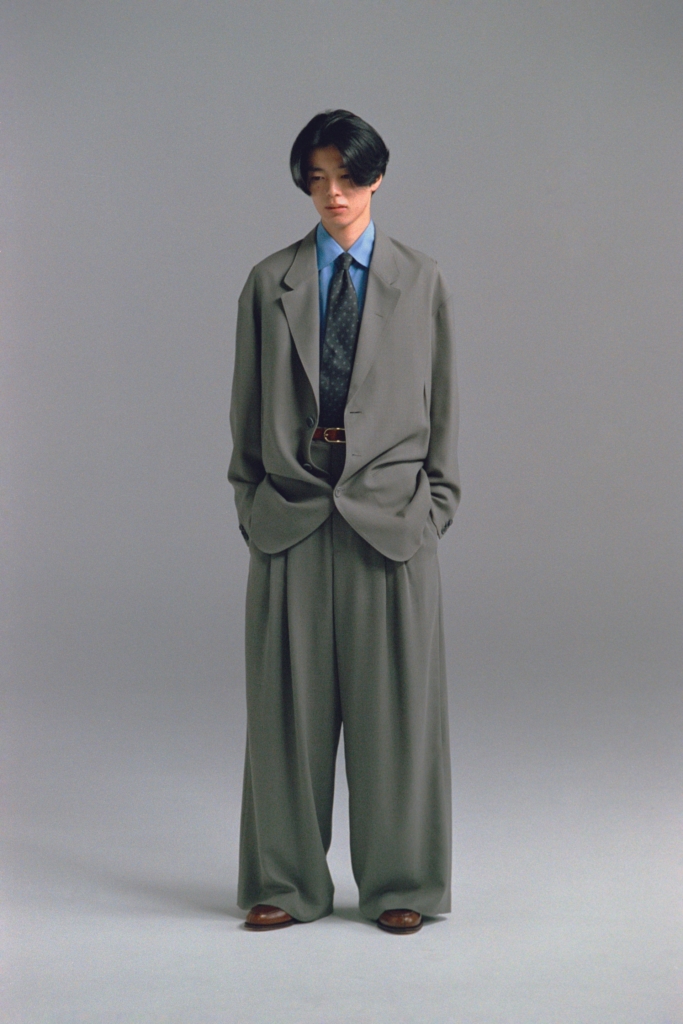

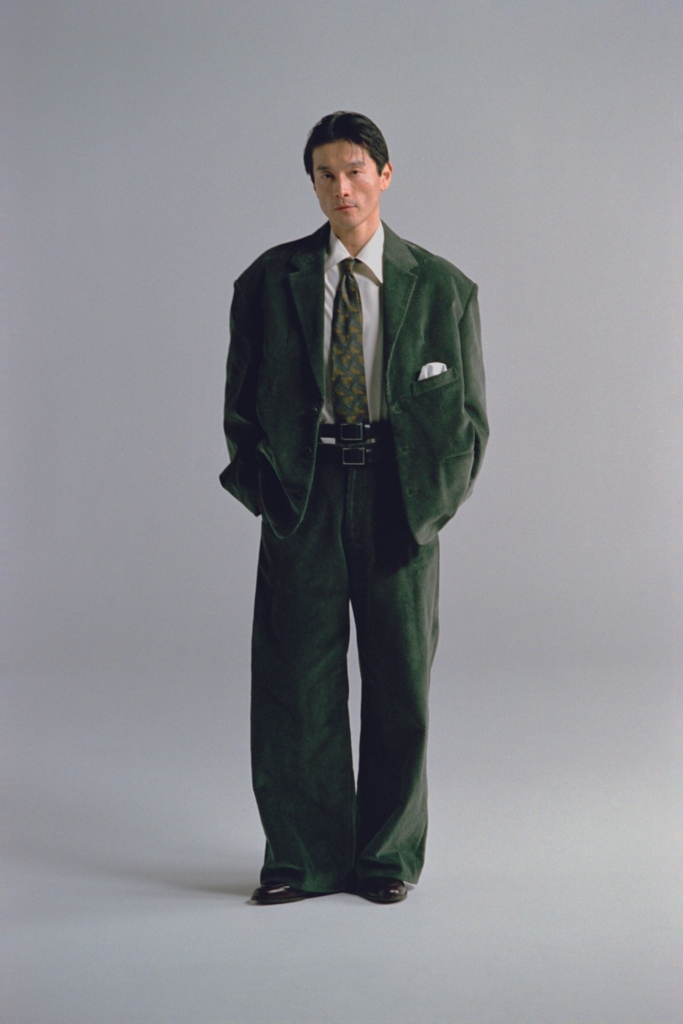

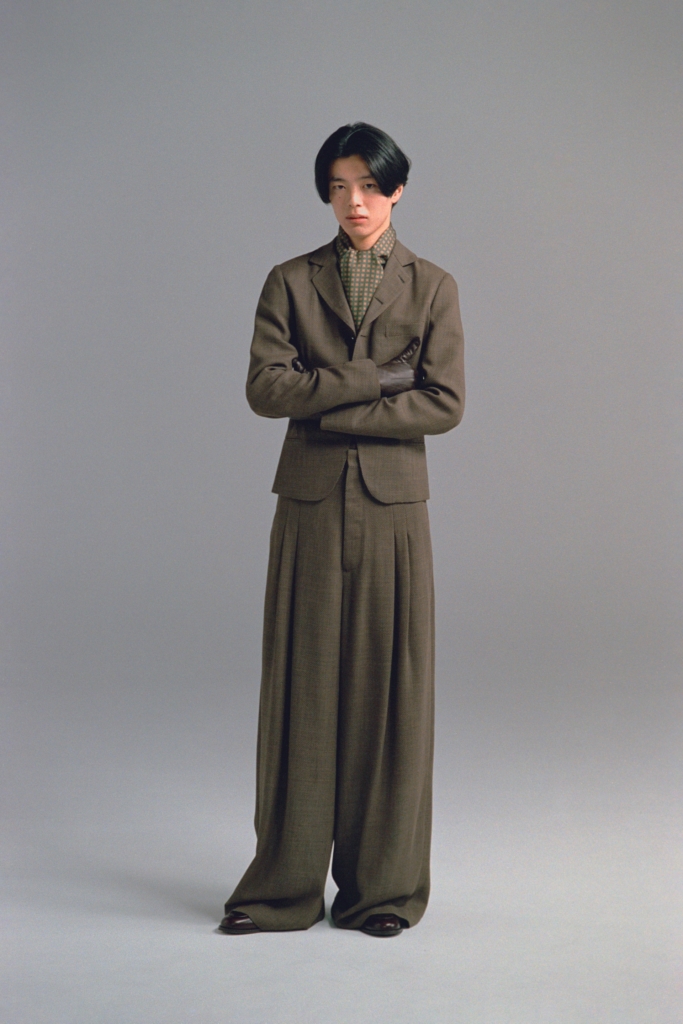

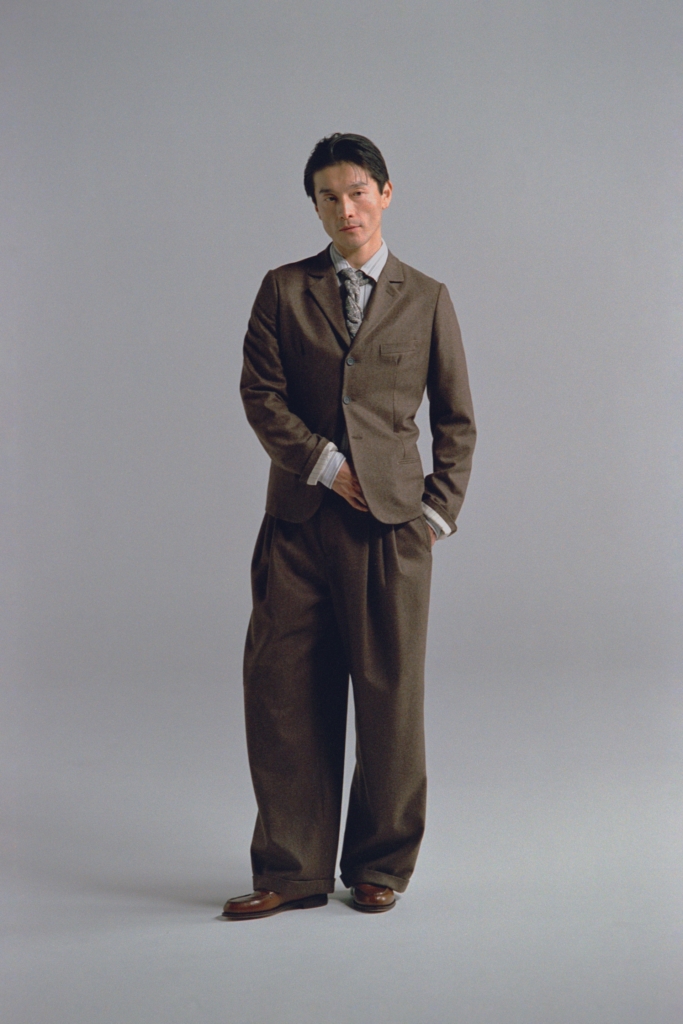

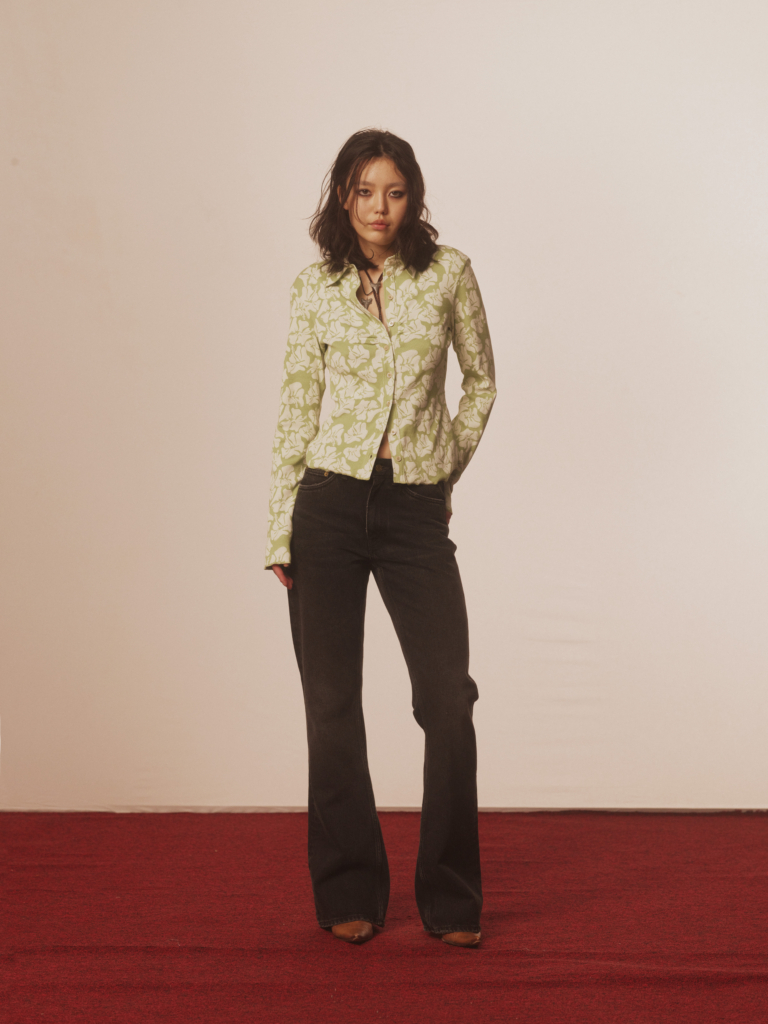

DOGO

ジャズの原体験からその先へ…

浮かび上がる凶暴性と初期衝動。日常のリアルをユーモラスかつ自在に表現する次世代の5人組 DOGO。その一貫したアティテュードについて話を聞いた。

– 改めて、今回はインタビューを引き受けてくださりありがとうございます。ライブ活動が勢いを増す忙しい時期ですね。今日もMARUJAの日本ツアーでの演奏がこの後控えていますが、率直に今の心境を教えてください。

シュンサイ:いつもと変わらず、“Just do it” って感じですかね。

太朗:いつも通りやりつつ、ぶっ飛ばしたいっすね。

タケマロ:MARUJAはなんか見た目が強そうな感じだったんで、その意味で演奏では負けられないと思いました。

– シュンサイさんの歯についたグリルズいいですね。

シュンサイ:かっこいいっすよね。

– 良いですね。DOGOのプロフィールに入っていく前に、バンドを3つのキーワードで表すとしたら何になりますか。

タケマロ:“性欲”、“暴力”、“サンプリング” です。

– タケマロさんは2018-2023年までの5年間、シカゴでジャズミュージシャンとして活動されていたという情報を見かけました。そもそもどのような経緯で渡米することになったのでしょうか。

タケマロ:学校に通ってたんです。

– ちなみにジャズを始めたきっかけは…

タケマロ:きっかけはCharles Mingusというジャズのアーティストがいて、彼のCDを父からもらったのが最初でした。それからジャズを聴き込み、徐々に興味を持ち始めていった感じです。

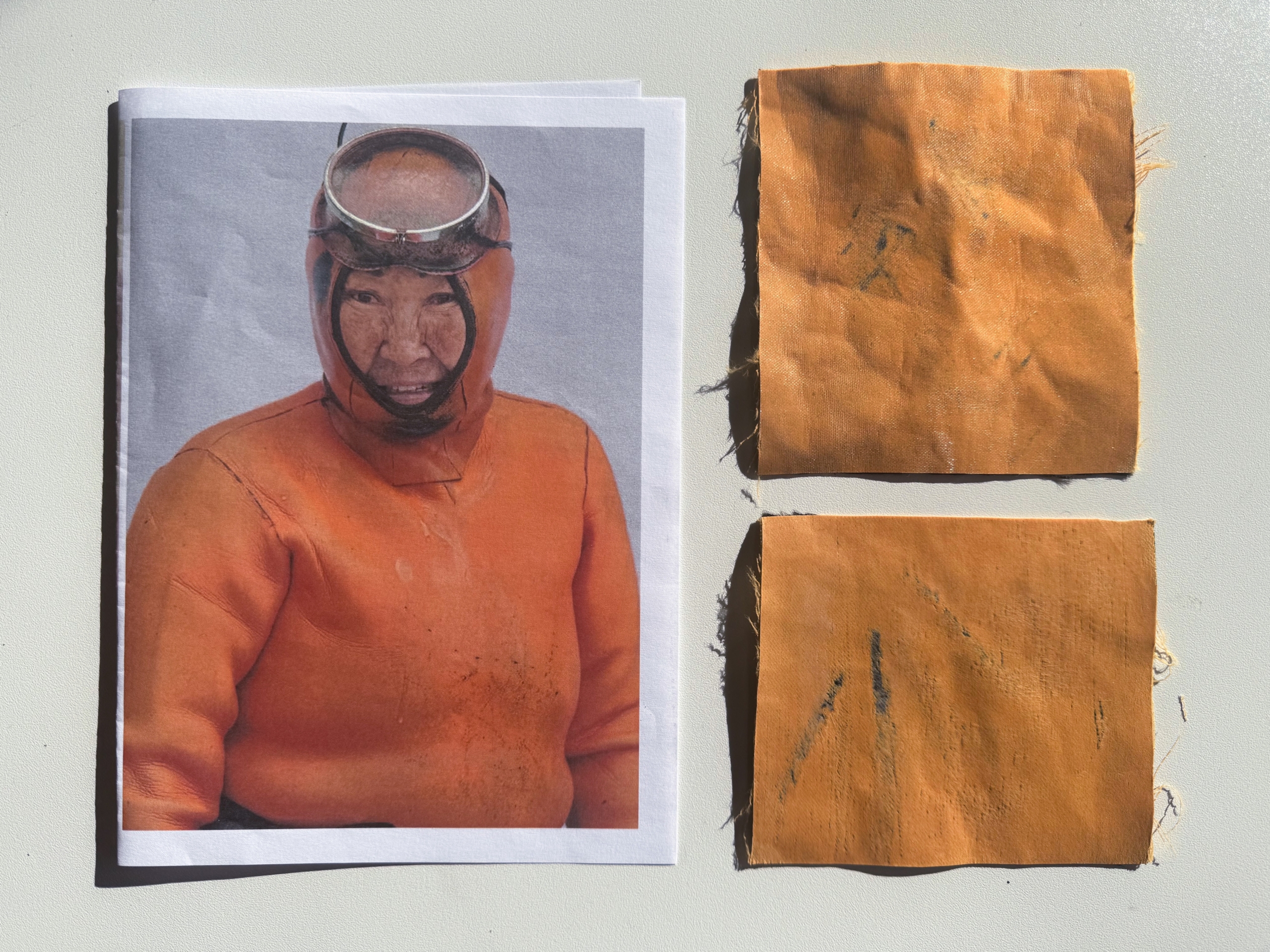

– なるほど。色々とDOGOについて調べる中で、”作品を通して皮肉を表現すること”が活動理念のアート団体smrtkdzを2023年に立ち上げたというのも見ました。早速そちらではNYLON Japanのイベントにも出たそうですが、そこでは何をしたのでしょうか。

タケマロ:そこでは、メルカリで購入した大量のMDプレイヤーに首から下げられるチェーンを付け、そこに「LOOKISM」とシルクスクリーンでプリントして¥7,777で売りました。

– なかなか奇抜なアイデアですけど、それはどのような意味を込めてやられたのでしょうか。

タケマロ:MDプレイヤーなんかなくてもiPhoneで音楽が聴ける時代じゃないですか。でもモノとして見た目がかっこいいから存在している、単純にそんな考えでした。

− ジャズじゃなく「管楽器が入っているだけのクソ音楽」みたいなものがたくさんある −

– DOGO自体は“架空のバンド”として2021年にスタートし、その後2024年から4人組バンドとしてライブをスタートしたとのことですが、ライブをするメンバーはどのようにして決まったのでしょうか。

タケマロ:初めに、“架空のバンド”とは言え、ドラマーの大儀見は最初から一緒にいて、元々のDOGOのコンセプトに組み込まれていた部分ですね。次はジョータローで、彼がやっている展示を見に行ったんですよ。そこにシュンサイもいて、って感じですね。

– 元々ジャズミュージシャンとして活動してきた経歴がある中で、ジャズとは異なる、アバンギャルドなアプローチをバンドでは取っているわけですが、方向性の変化はどのようなことがきっかけだったのでしょうか。

タケマロ:実はそこは分かりやすく誤解されている部分なんですよ。基本的にジャズって高尚なものに思われがちなんですけど、本当は不良が車の中で聴いているトラップ・ミュージックみたいな音楽だと思うんですよ。本来のイメージは。元々ジャズを始めた人たちも、みんなヘロインと麻薬とセックスと暴力にまみれていて、自身もギャング出身だったりするわけじゃないですか。

なんかよくわかんないけど、今はお洒落な音楽とされていますけど、即興っていう要素だったり、会話したりする要素だったり「これはジャズだろうな」と思っている僕の要素は全部DOGOの中にあって。逆に今ジャズとされている音楽も、「これはジャズじゃなくてただ管楽器が入っているだけのクソ音楽」みたいなものがたくさんある。

その点において、DOGOとジャズには一貫性があるかなと思います。

– シカゴというと、気鋭なバンドを数多く輩出している都市でもあります。TortoiseやWilcoから、最近だとHorsegirlやLifeguardといった若いシーンの芽吹きが著しい地域ですが、在住時、何か音楽的に体験したことや、現地でライブを見たなどのことはありましたか。

タケマロ:「Pitchfork Music Festival」はほぼ毎年行ってましたね。King Kruleの出た年も、The Smileなんかも。あとはMakaya McCravenのライブも見ました。

– 何かローカルのシーンみたいなものって感じましたか。

タケマロ:そうですね、僕がアメリカにいた時はクィアの流れが来ていたので、ストレートの男性の方がむしろダサいみたいな部分もありました。

Bussy Kween Power Stripみたいな、分かりやすく黒人女性でクィアを体現するようなバンドが大きく支持されていたり、白人のストレートの男性バンドとかは逆に全然売れないみたいな感じで、妙にクィアカルチャーに注目が集まっていた面白い時期だったと思います。

− その時に一番気持ちいいと思ったものを −

– ここからはDOGO初のアルバム『TV, Dramatic』についてお聞きしたいと思います。まずは制作について。今作はiPhone 5台を使って録音されたという情報を見ましたが…

タケマロ:iPhoneは確かに使っているんですが、ホーンやドラムのキックとかは普通にマイクを立てて録りましたね。ただただマイクの本数が足りていなかったということで、iPhoneも使用したという感じです。でも声は全部iPhoneで録りました。

– 『TV, Dramatic』にはスポークン・ワーズ(=話し言葉)のアプローチを取っている楽曲が多数存在しますが、“歌”ではなく、どちらかというと“語り”を取り始めたのは、先ほどのジャズ的な部分が影響しているんですか。

タケマロ:いや、それは単純に自分が歌が下手というわけで。だから、僕からしたらあれは語りでも喋りでもなく歌っているつもりなんですよね。でも、Mac Millerとかは意外と喋りでもラップでもないじゃないですか。喋りと歌って最近だとかなり液状化していると思うんです。

– 歌詞を見ていて、ストレートな言葉遣い、主観的視点が気になりました。セックス、ドラッグ、パツキンなど、言葉の羅列、コンテクストの曖昧な境目を這う感覚はとてもトリッピーで面白いと感じます。作詞はどのような形で行われるのでしょうか。

タケマロ:僕は結構紙とペンで書いていく派ですね。iPhoneのメモを使うこともあります。

– 実際に楽曲に落とし込んでいく時っていうのは、そのメモを見返しながら…みたいな感じですか。

タケマロ:時によりけりなんですが、めちゃめちゃうまくいく時は一筆書きで完成しますね。「Blues」っていう曲は一筆書きでした。そうじゃない曲は、色々考えて継ぎ合わせたりしないといけないですね。最近作った曲とかもしょっちゅう歌詞が変わってます。

– 普段もそうですけど、特に今回のアルバム制作時はどのような音楽を聴いていたのでしょうか。

タケマロ:製作中はあまり自分の音楽以外好きにならないことがあって…

ただ、その中でも三遊亭円楽さんだけはめちゃめちゃ聴いてました。嘘です、それは冗談ですけど..(笑)。Miles Davisの『Bitches Brew』とかは聴いてましたね。

– それらを聴いてインスピレーションを受けたりもするんですか。

タケマロ:“インスピレーション”とかはよくわかんないですね。でもDOGOにはモットーがあって。MONGOL800の「小さな恋の歌」って曲があるじゃないですか。あの曲をもし演奏した方が自分が今気持ちいいんだったら、それは演奏した方がいいと思っているんです。それは自分の哲学として。自分の中で一番気持ちいいものが見つからなかったから、オリジナルをやり始めたっていうだけで、もし他人の曲を演奏した方が自分が気持ちいいと感じたら、それはそれに従うべきだであって、無理やりオリジナル曲を作る・演奏するのは間違っていると思うんです。

− まずは日本で −

– アルバム全体を貫く退廃的なムードは、現代人が今の社会に対して感じているであろう、諦めや何をしても解決されない鬱屈とした心理状態とどこか似通う部分があると感じていて、その点において改めて“皮肉の表現”というテーマが頭をよぎりました。タイトルも「テレビ、ドラマチック」としていますが、中身はさることながら、バンドのスタンスからして全くもってテレビをドラマチックなものだと思っていないだろうと思えるところに、“皮肉”が垣間見えます。

タケマロ:なるほど、確かにそうですね。実を言うと『TV, Dramatic』というタイトル単体に関して言えば何も考えずにパッとつけちゃいましたけど、ただ、完成した作品に直感的につけた題名が結局のところそのような形で回帰していくのは、自分自身すごく納得しちゃいました。

– 『TV, Dramatic』は実質上の1stアルバムながら“デモ”となっていますが、これは詰まるところバンドとしては未完成の作品ということでしょうか。

タケマロ:元々の理由としては、バンドの1stアルバムってセルフタイトルのイメージなんですよ。『DOGO』by DOGOみたいな。だから、『TV, Dramatic』っていうアルバム名に決めちゃって、“1stアルバムっぽくないからデモにしよう”みたいな感じで決めました。

– 自主流通でアナログ盤のリリースもリリースされていました。音源をフィジカルに落とし込むということには何か意味を感じていますか。

タケマロ:そうですね、それは一番大事にしています。

– そんな中、直近では新曲の「CQCQ」がリリースされました。この曲はアフロビートを彷彿とさせる土着的な展開が印象的な一曲ですね。制作背景を教えていただけますか。

タケマロ:初めに僕が曲を作って、みんなでバンドでやってたんですよね。その時はどちらかと言うとライブ音源みたいな仕上がりで。ただ、その後に『REIMEI SESSIONS』という本当にライブセッションを録音した音源のリリースがあって、そうなった時にまた新曲でライブっぽいものを出してもあまり意味が無いなと思ったんです。だったら、宅録っぽい感じにパーカッション入れる形にしてみようと思って仕上げていきました。

– 宅録と土着性、その両方の様相は確かにトラックから感じ取れます。

リリースに合わせて、アメリカの音楽出版会社〈Killphonic Rights〉との契約、そしてアイルランド拠点のブッキングエージェント〈Vagabond Booking〉がバンドのヨーロッパ、UKエリアのブッキングを担当することが発表されました。こちらの経緯も教えていただけますか。

タケマロ:『TV, Dramatic』が出た時に、海外でちょっとしたプチバズが起こったんですよね。それから次のリリースが決まるまでの期間、それらの契約周りの話は解禁を待っていて、このタイミングで一気に発表したって感じですね。

– 海外展開の拡充は、DOGOとして今後強化していきたいポイントなのでしょうか。

タケマロ:いや、まずは日本からかなと思っています。でもなんか、それでも年に3回くらいは外国でやるっていうのは大事なことだと思っていて。違う耳を持った人の前でやるということは面白い体験だし、“やたらこれ盛り上がるな”みたいなこともあると思うんですよね。

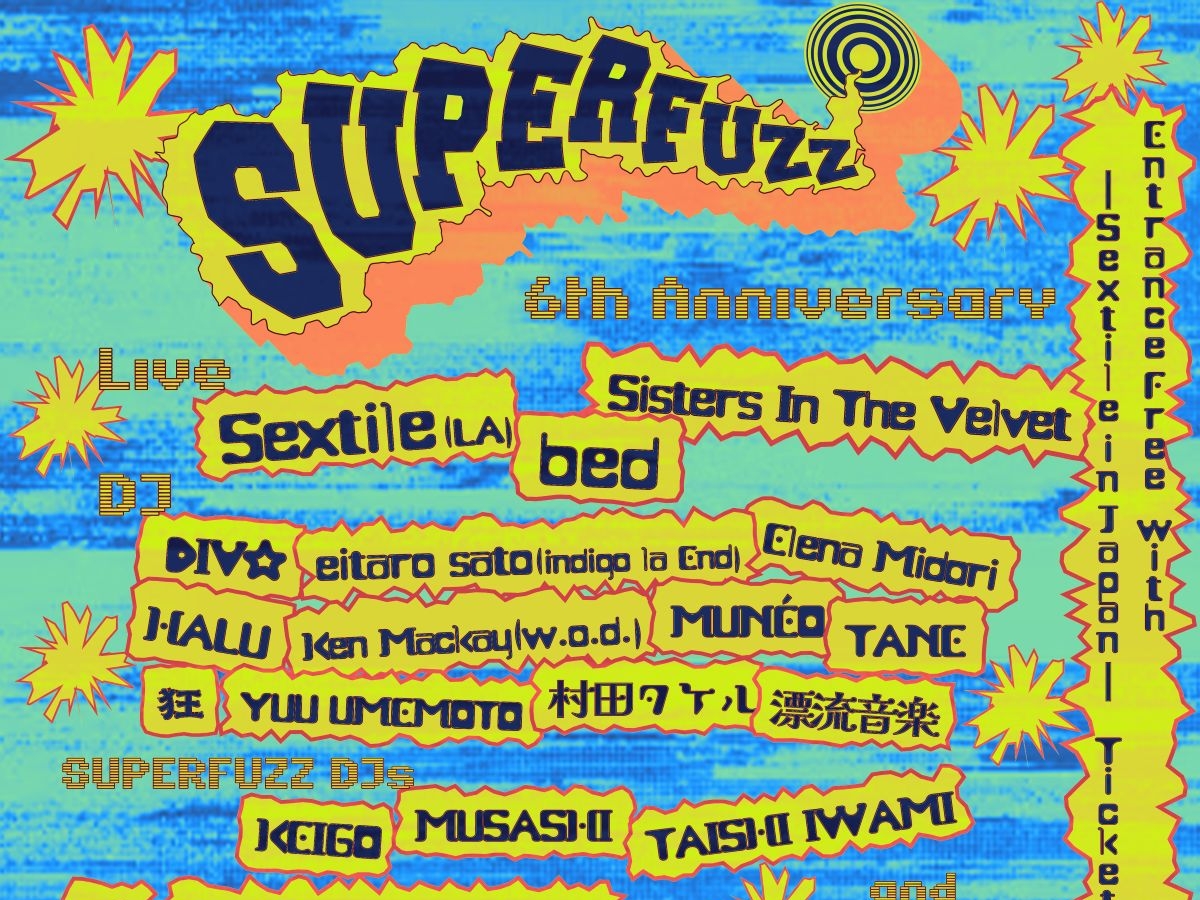

– 6月には初の自主企画「KNIFE」も開催されますね。没 a.k.a NGS × 松丸契、Deadbeat Paintersとの対バンということで、方向性の異なる3組による邂逅ですが、どんなイベントにしたい、あるいはどんなイベントになることを期待していますか。

タケマロ:自分の唯一の願いとしては“3つとも見たい”と思えるようなイベントにすることですね。“最後だけ見たいとか、途中で帰ろう”とではなく、3つで1つのショーが完成されるような、そんなものになれば良いなと思っています。

– 今後の予定、あるいはバンドとしてやっていきたいことがあれば教えてください。

タケマロ:アフリカのNyege Nyege Festivalに来年あたり出たいっすね。とにかく自分たちが出て面白そうなところに出ていきたいですね。“ここ?”みたいな。

– 最後に一言お願いします。

タケマロ:DOGOは10年間バンドとしてやっていこうと思っていて、今1年目なんですけど、その10年間で10回進化すると思うんです。だからこそ、その時々でしか見られない“今”のDOGOの演奏を見に来てくれたら良いなと思います。

◼︎BIOGRAPHY

| Information

Water From Your EyesがY2K以降のポップソングを再構築するニューアルバム『It’s A Beautiful Place』を8/22にリリース。新曲「Life Signs」も公開。

続きを読む| Information

LA MUSEUMがフィジカルエキシビション『LA MUSEUM SHIBUYA』を開催。Vivienne Westwood、Martin Margiela、三宅一生、John Galliano、Helmut Langらのアーカイブ約50点を展示。

続きを読む| Information

LA MUSEUMが初のフィジカルエキシビション「Margiela at Villa in the Forest」を5月31日に、抽選で当選した30人限定で開催。

続きを読む| Information

MODEが2025年第2弾プログラムを発表。銀座の空きビル地下階にて世界各国で実験的な表現を発表するアーティストたちによるパフォーマンスと映像作品のスクリーニングを開催。

続きを読む| Information

インディペンデント雑誌 nero magazineの編集長によるニュー・メディア〈N.E.R.O〉。HighSchool (AU)、POL (FR)、Luby Sparks (JP)出演のスペシャルイベントを開催。

続きを読む| Interview

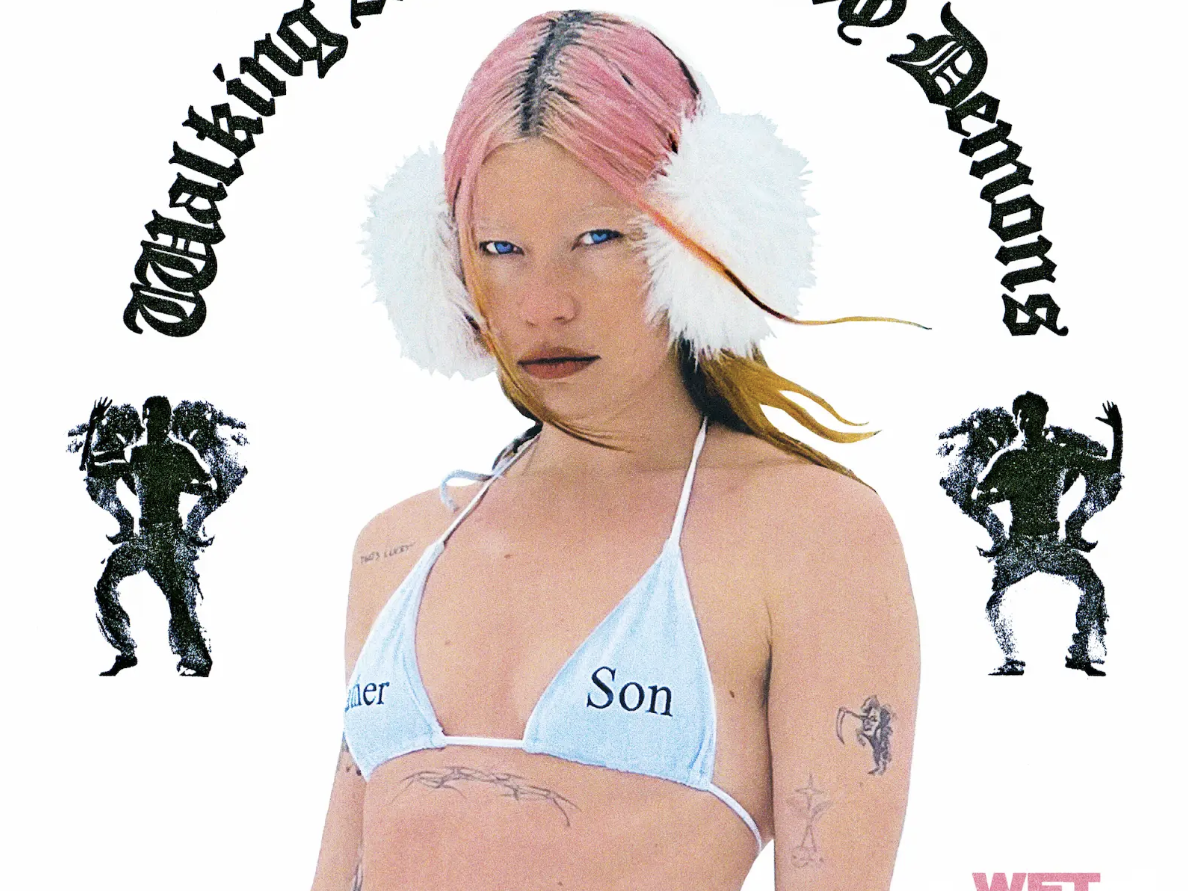

urika’s bedroom

− 美しいものと闇、その二面性こそが人生 −

– 簡単に自己紹介からお願いします。

20代後半、強迫観念にとらわれた、足のサイズ28cm、パソコンで音楽を作る人。

– LA拠点ということですが、出身もLAですか。

LAにはしばらくいるけど、出身はアメリカの中西部。

– モデルやスタイリストも行っているという情報をみましたが、これは事実なのでしょうか?もしそうだとしたら、こうしたファッションの活動はあなたの音楽に影響を与えていると思いますか?また、あなたのファッションに対するこだわりや世界観などもあれば教えてください。

モデルやスタイリストということではないな。自分自身ではあまりいいスタイルを持っていると思ってないね。

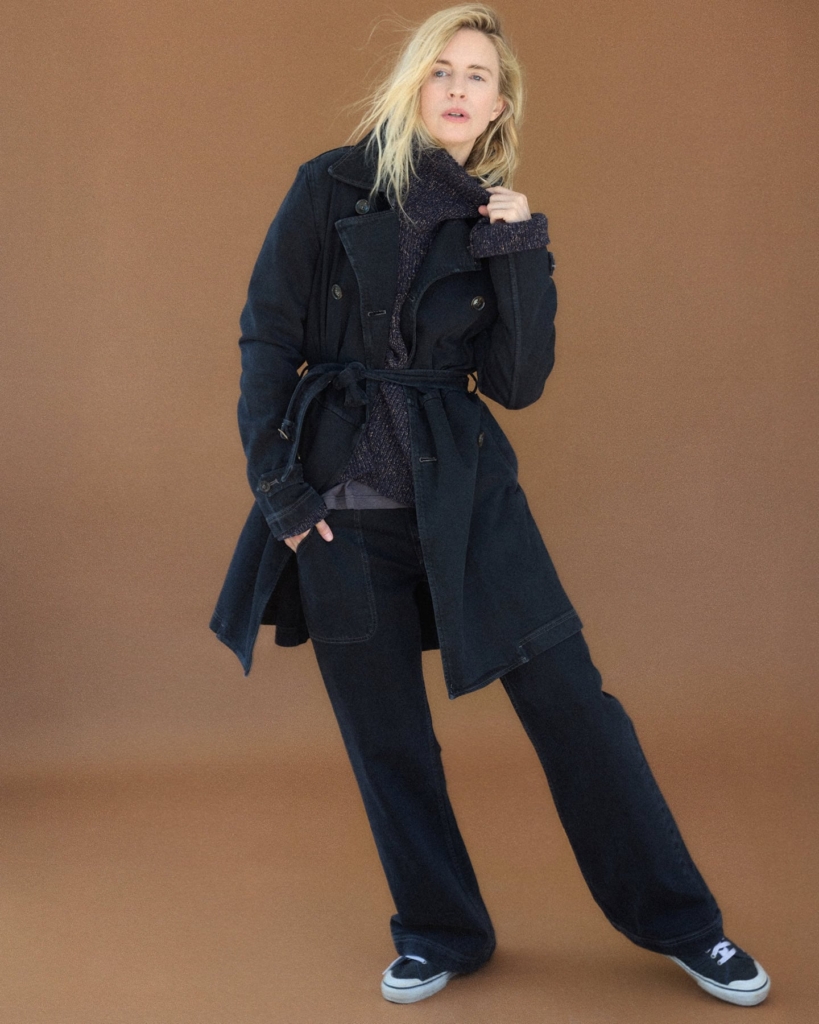

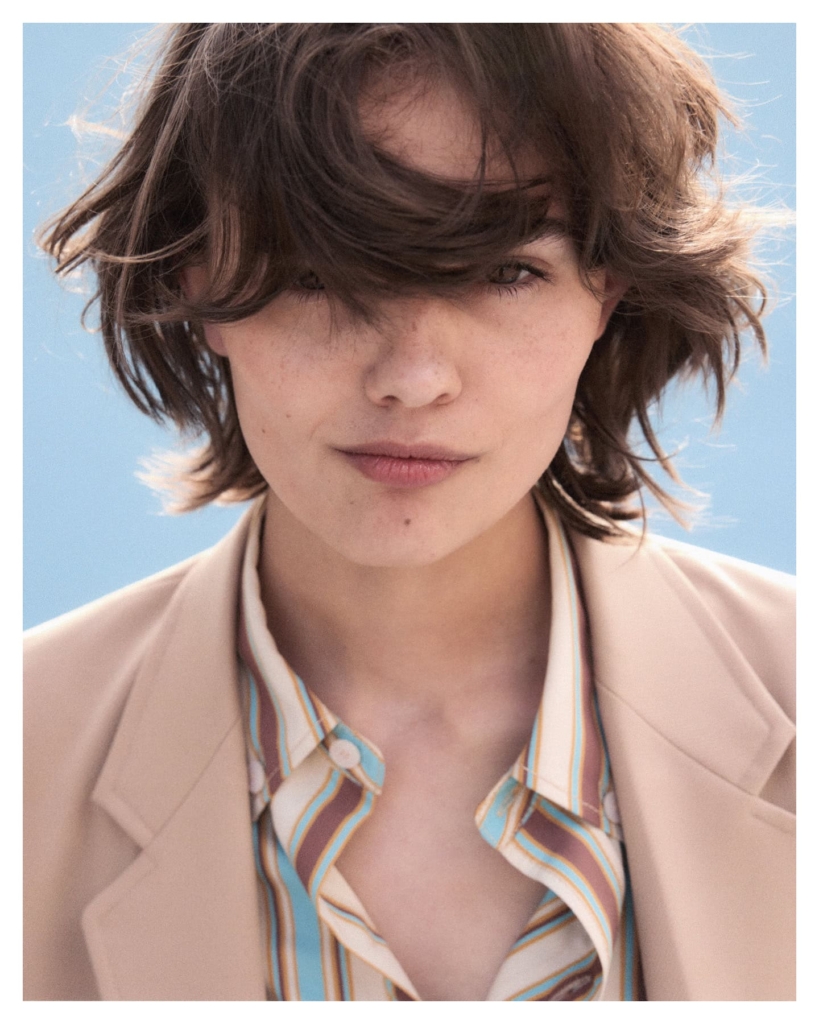

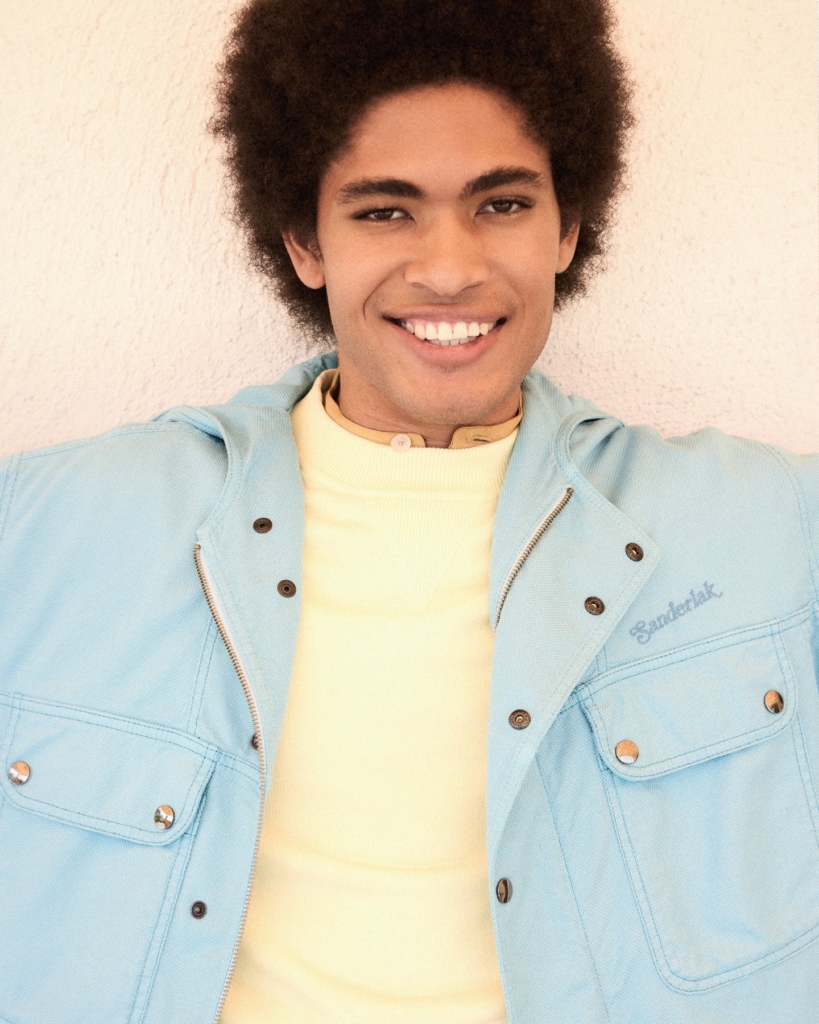

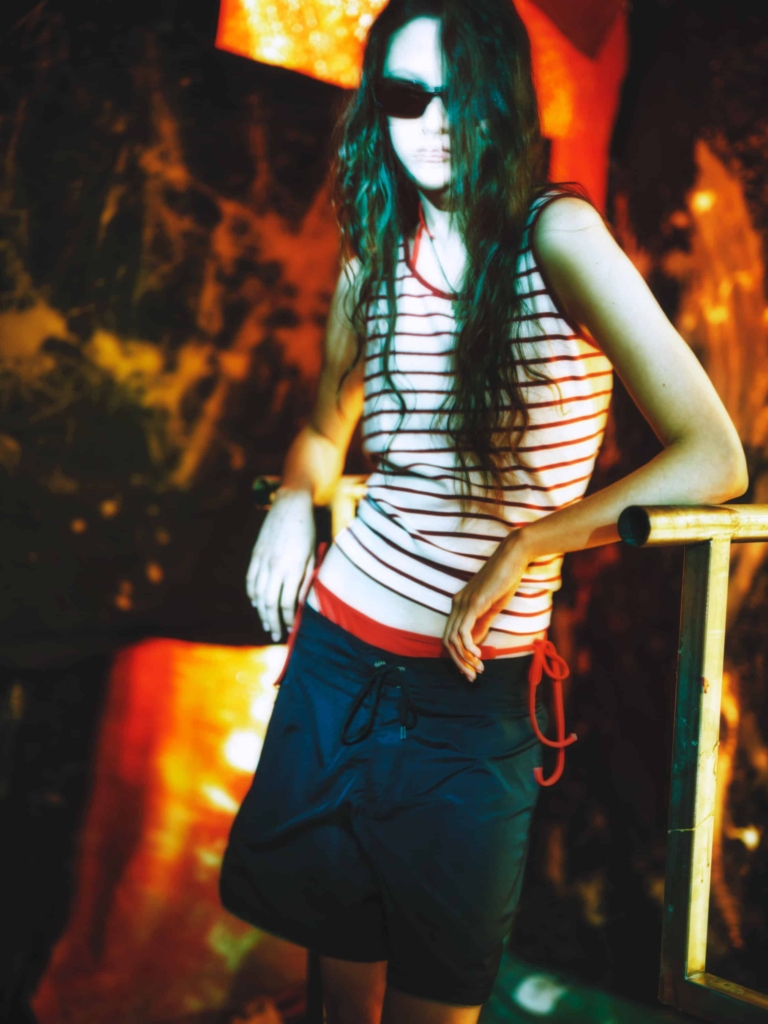

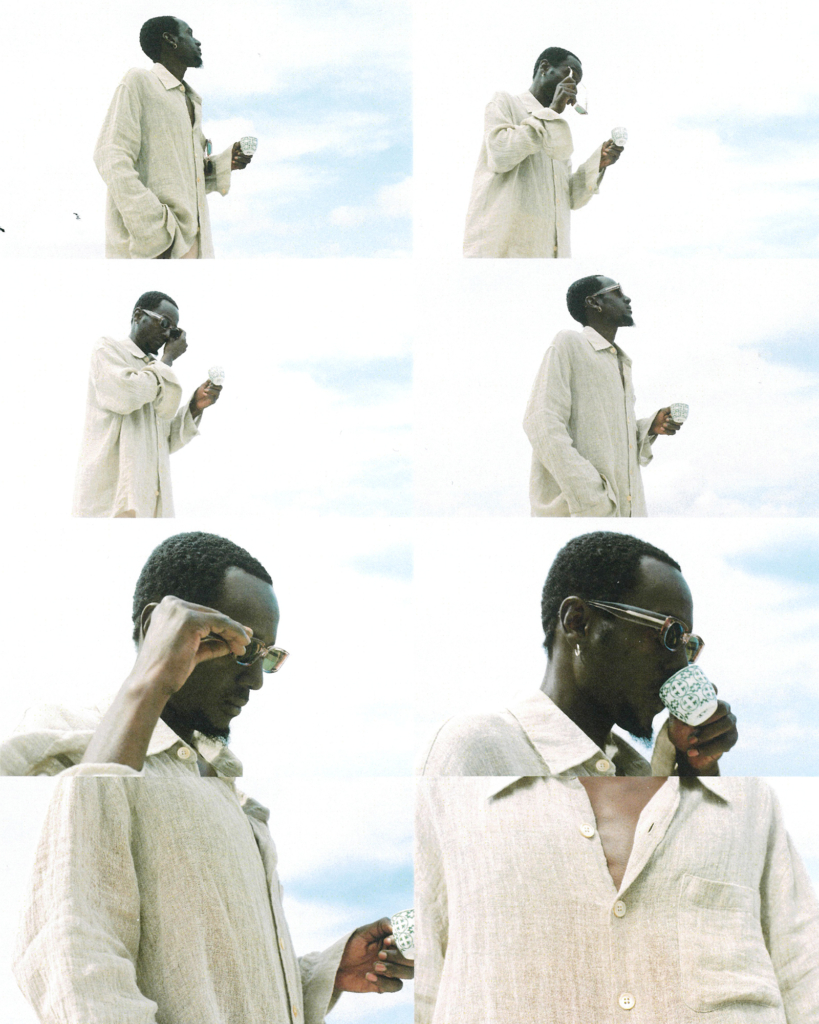

Photo by Khari Cousins

– 昨今のUSの音楽事情を見ていると、Charli XCXやThe Dareに始まる、アーリー00sの少しハイパーな音楽、そしてのその流れを組み込んだNYのIndie Sleazeカルチャーなど、ひと昔前の若者たちのトレンドを現代に再構築するような動きが顕著に見えます。

あなた自身はそのような元のカルチャーそのもの、あるいは今起こっている、ある種リバイバル的な動きの中の音楽に触れていますか。

実は、幼少期はそのような音楽やジャンルに対して全く無頓着だった。そういうレッテルは一部の人にとってはある“文脈”を作るのに役立っているのかもしれないけどね。リバイバル自体はあまり好きではないけど、古い音楽を参考にすることはあるから気持ちはわかるって感じかな。

– 以前、NYのアーティストにインタビューした時、LAやNYはロンドンのようなシーン全体での一体感があまりないということを言っていました。しかし、最近のNYやLAのシーンを見ていると、untitled (halo)やChanel Beadsやあなたなど、共通点を持ったアーティストが連帯しているように見えます。先日、NYのアーティストと話した時も、嬉しそうにNYのアーティストを紹介してくれました。実際のところ、最近のNYやLAのシーンは数年前に比べて変わってきたのでしょうか?

LAでは探せばいつでも、たくさんのコラボや共同作業がある。僕よりずっと才能のある人たちをたくさん知っているし、彼らは僕にインスピレーションを与えてくれていると思う。

– 今回のアルバム『Big Smile, Black Mire』についてお伺いします。今作の制作はいつからスタートしたのでしょうか。

「Circle Games」が最初に作り始めた曲で、それが2022年だったね。

– 今作はこれまでにYeah Yeah YeahsやDIIVといったアーティストを手掛けてきたChris Coadyをミックスエンジニアに迎えて行われました。彼と一緒に制作するに至った経緯を聞かせてください。

クリスとは初めて会った時に1時間くらいビデオゲームの話をしたんだ。その時に彼から一緒に仕事をしたいという誘いを受けて、その後2人で一緒にやることになったと記憶している。

– “満面の笑顔”と“黒い泥沼”。相反する2つの概念が並列されたタイトルからは、一見して美しいものとその裏に隠れた闇深さの2面性を感じ取れました。タイトルのインスピレーションはどこから来たのでしょうか。

多分、それが人生であって、みんなそうだしどこでもそうだと思う。

– 全体を貫く粗さ、いい意味での解像度の低さはアルバムに不穏な空気をもたらし、その点においてPortisheadに代表されるブリストル・サウンドのアーティストやSlintらスロウコアのバンドととも重なる部分があると感じました。自身ではこのようなアーティストを聴いてきたり、インスピレーションを受けたと感じていますか。

実を言うと、どちらもあまり聴いたことないアーティストなんだけど、TrickyやStina Nordenstamとか、あの時代の音楽はたしかに好きだね。

– 今回のアルバムの中で最も制作が困難だった曲と、最も楽しかった曲をそれぞれ教えてください。

「Metalhead」は繋ぎ合わせの面で一番大変だった。一番楽しかったのは「XTC」。まるで、あの曲の中で3日間生きているような感覚で、人生で他のことは一切考えずにいられた時間だった。僕は音楽で自分の存在が消えてしまうのが好きなんだ。

− たとえ美しいものだとしても、どこか危険さを感じるものでないといけない −

– 音源以外に特筆しておきたいこととして、アートワークとミュージックビデオをあげたいです。まずはアルバムのジャケットについて。他のインタビューで、この絵はJan Gatewoodというアーティストの作品だとお話しされていたのを見ました。この作品からはどのようなインスピレーションを受けたのでしょうか。

Janは本当に溢れた人で、彼の作品にはどれも手触りのいい緊張感があり、僕はそれが素晴らしいと感じているんだ。加えて、彼自身が音楽のことをとてもよく理解している人だから、アルバムともすごくマッチしたんだと思う。

– 絵の中で、うさぎの部分をトリミングしてジャケットに起用したのはなぜですか。

自分でもなぜそうしたのか、いまいちわかってないな。

Children of the Projects. The sequel (Merlin Carpenter 2002/3), 2023. Courtesy of the artist and Rose Easton, London

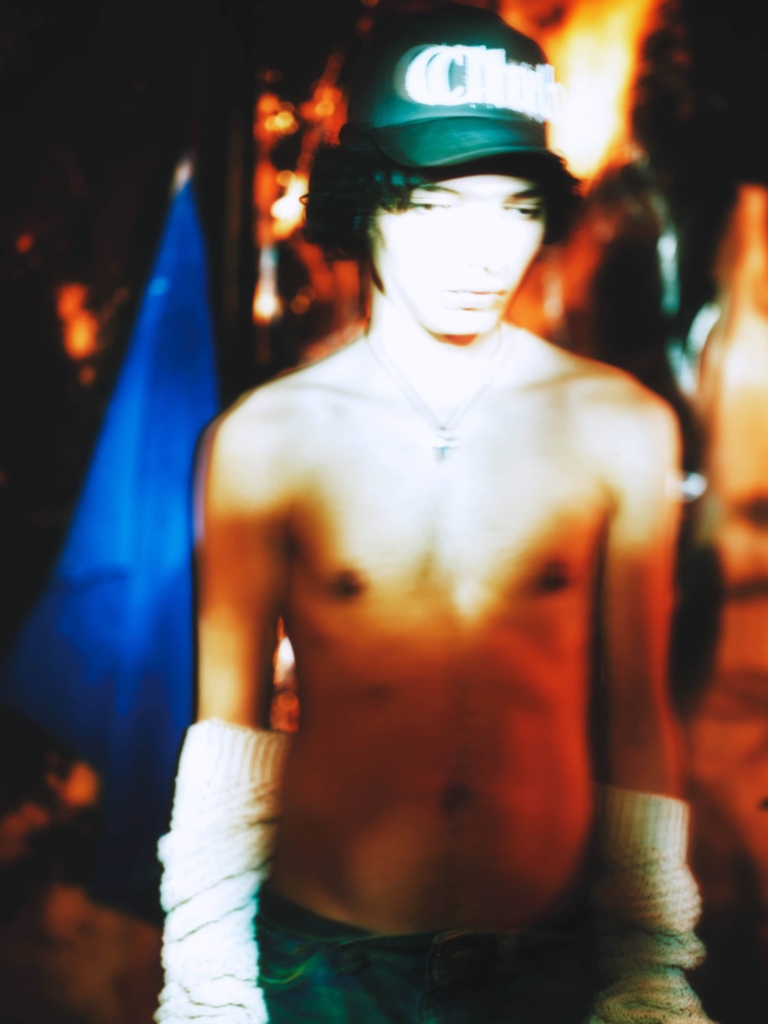

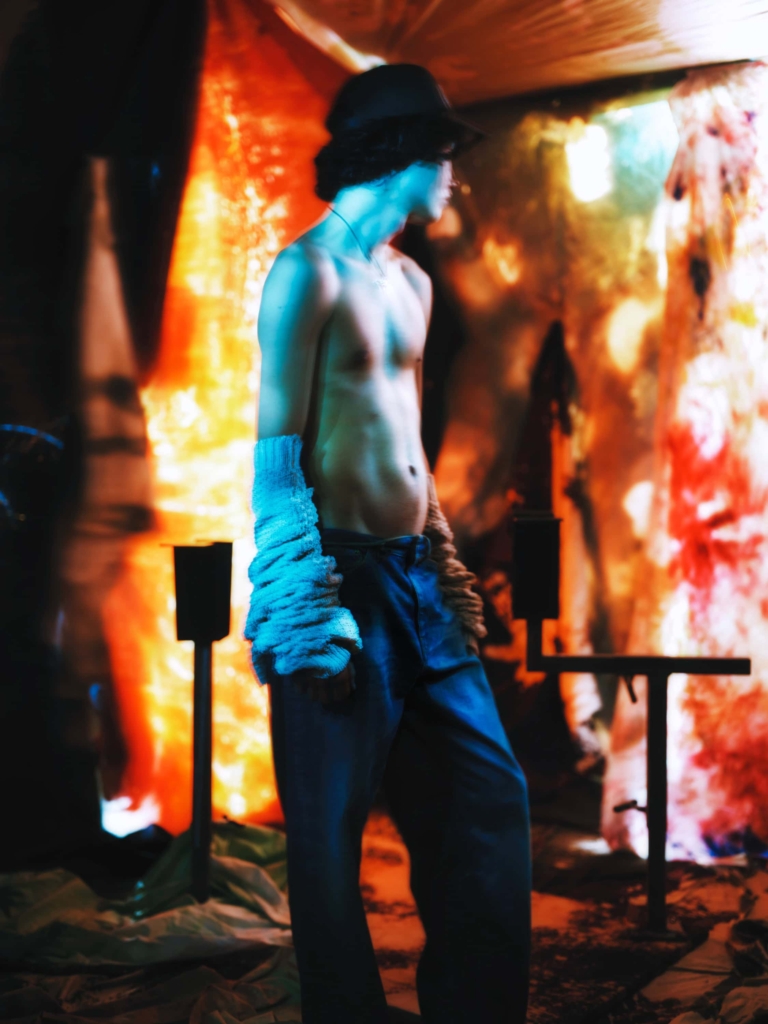

Photo by Jack Elliot Edwards (LINK)

– 続いてミュージックビデオについてお聞きします。YouTubeチャンネルを拝見しました。楽曲のテクスチャーと呼応するようなざらついた質感、そして儚さをまとった映像が並びます。「Junkie」の概要欄には映像ディレクターにあなたの名前がクレジットされていました。音楽制作以外に、映像を作ることもあるのですか。

なんでも編集したりするのが好きでね。今まであまりやってきてはいなかったんだけど、今後はもっと他の人の映像も作ってみたいな。

– 映像表現において、あなたが大事にしていることはありますか。もし音楽と何か区別している部分があればそれも教えて下さい。

映像はたとえそれが美しいものだったとしても、どこか危険さを感じるものでないといけないと思うんだ。何が起こっているにせよ、どこかで自分の身に起こるかもしれないという危うさを孕んでいる感じで。

– 先日はNY拠点のアーティスト、Chanel Beadsと一緒にツアーを回っていましたね。二人の音楽性からしても至極納得です。Chanel BeadsのShaneは9月にここ日本にも来ました。彼のスタイルの魅力はなんだと思いますか。

Mr.Beadsは様々な感情を一つの曲の中に落とし込んで制作できる人だよね、本当に大好きだ。

– 隣接しているアーティストでいくと、untitled (halo)の作品のプロデュースも手掛けていますね。彼らとの出会いはどのようなものだったのでしょうか。

メンバー全員ともバンドを結成する前から知っていて、よくLAの周辺でパーティーしたり遊んでいたんだ。

– プロデュースの仕事は自分の音楽制作とは異なり、他者が作ったものがベースとなってそのプロセスがスタートしますよね。自身の作品を作ることとは少し角度の違うこのアプローチについて、どのような部分が面白いと感じていますか。

自身のエゴで先導しないことは、どこか浄化作用があると感じるね。プロデュースの仕事を通して、僕は“彼らの”視点が見たいんだ。そして、何が彼らにとってのベストの形になるのかを考え、最大化していく。その作業自体はとても面白いものだよ。

– 他のアーティストのプロデュースワークは、あなた自身の制作にも影響を与えていると感じますか。

時に、それは自分自身では絶対にやらないようなことをやらせてくれるよ。良い意味でね。

– ここまで色々と聞かせていただきました。最後に2つ質問です。まず、今一番イケていると感じる音楽を教えてください。

Caterina BarbieriとCat Power。

– 最後に一言お願いします。

もし僕の音楽聴いてくれているなら、I love you。ぜひ日本に呼んでください。

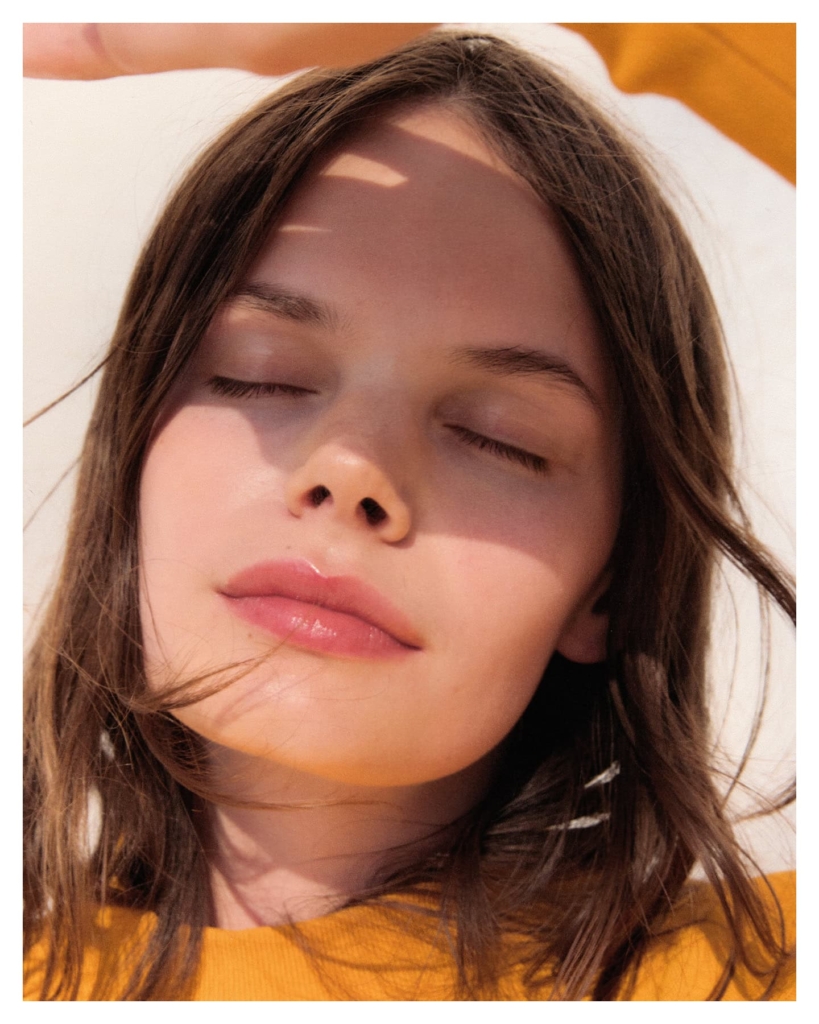

Photo by Jack Dione