| Interview

Interview – Yannic Pretzlaff

解体と再構築から生まれる、表層を超えた衣服の物語。抽象の美しさを手がかりに、Yannic Pretzlaffの創作の核心を探る。

- 「解体」は単なる手法ではなく、「内省的なリフレクション」のツール –

– まずは自己紹介をお願いします。

こんにちは、ORM。Yannic Pretzlaffです。ドイツのウルムで生まれ育ち、17歳でニュルンベルク近郊の田舎町に引っ越した後、ベルリン芸術大学に進学しました。今は学校の交換プログラムでオーストリアのウィーン応用芸術大学で学んでいます。

– ウルムもニュルンベルクもとても綺麗な街ですよね。

そうなんだ。そこで初めて都会の喧騒と対極にある静寂の新鮮さに触れ、自然と都市の両方に魅了されるようになった。高校卒業後は州立の職業訓練校でテーラーの見習いをして、その時に地元のラグジュアリーブランドからストリートウェアまで取り扱っている店で働いたんだ。ファッション業界を多面的に学ぶ貴重な機会だったね。

– ベルリン芸術大学に進学し、今はウィーン応用芸術大学に交換留学しているんですね。ウィーン応用芸術大学ではHelmut LangやVivienne Westwoodが教師をしていた時期もありますね。この学校には、何か特別な特徴を感じますか?

実はウィーンに来てからまだ2週間しか経っていなくて、現時点ではあまり詳しいことは言えないんだ。ただ、ここのファッションプログラムはあなたが言ったような人を含め、著名なデザイナーたちによって教えられてきた学校で、現在の教授はCraig Greenなんだ。学年末に行われるファッションショーも、ベルリンの大学と比べてかなり伝統的なスタイルだと思う。これらの要素が自分の制作にどのように影響するのか、今後とても楽しみだね。今は制作のプロセス自体を適応させている段階でもあるけど、環境を一時的に変えることで、自分の作品にとって本当に重要なものが、より明確になると期待しているんだ。若いうちは、常に新しい視点を取り入れたり、変化に適応したりすることで、創造的なプロセスが一気に加速すると思う。

留学する前のベルリン芸術大学では、個々の学生に合わせた教育が重視されていて、「批判的思考」や「新しい視点の受容」、「実験的な制作」が中核となる教育方針だった。設備や作業スペース、ワークショップの環境がとても整っていて、ベルリンという都市との交流も相まって、自分のビジョンを発展させるうえで大きな助けになっているね。加えて、公立の大学であることも重要なんだ。私立や外国の大学に通う経済的余裕はなかったからね。

- 少しずつ、観察者としてこの世界に入り込んでいった –

– どちらも素敵な環境ですね。今後の活躍が楽しみです。話を深掘りする前に、もう少しあなたのことを教えてください。そもそもどのような経緯でファッションの道へ進んだのでしょうか?

正直、こんなにファッションにハマるとは思っていなかったんだ。11歳から15歳くらいまでは、放課後に毎日バスケをしていて、ヒップホップに出会った時期だった。当時は車のデザインとフォルム、プロポーション、彫刻的な要素に夢中になって、自分なりの車のモデルを描いていた。あと、子どもの頃は父が働いていたビール工場によく行っていたんだけど、僕はゴムのレインウェアにH&Mのジャケットを着て、父と一緒に高圧ホースでタンクを洗ったりしていたんだ。楽しい経験だったけど、その格好のまま幼稚園にも行っていたから、周りの子たちと比べてちょっと浮いていたと思う。

– しかし、そういった経験は自己形成に影響しますよね。

今振り返ってみると、ファッションはかつて自分が着ていたもの、そして嫌いだったものを比較し、対比する手段だったのかもしれない。君の言うように、そういった記憶こそが今の自分の価値観を形づくり、仕事のスタイルにも大きな影響を与えているんだ。

高校時代は〈Raf Simons〉や〈Off-White〉、〈Rick Owens〉、〈Maison Margiela〉、〈Palace Skateboards〉などのデザイナーズブランドが周りで流行っていたけど、捉え方はかなり表面的だったと思う。そのブランドが何なのか、どうして同世代の人たちがそれにアクセスして、知識を持っているのか、理解できなかったんだ。そもそもファッションで自己表現をしたり、他人と差別化しようとすることも疑問に思っていたんじゃないかな。だけど、特に10代って “何かに属している” という感覚は重要だよね。そうした問いを通じて、ファッションに関わる必要性を感じ、少しずつ観察者としてその世界に入り込んでいったんだ。

– 自身をどう表現しますか?ファッションデザイナーでしょうか、それともファッションスクールの学生ですか?どちらも間違いではないと思いますが、個人的にはどちらもしっくり来なかったので、あなたが自分をどう見ているのか気になります。

言いたいことはわかるよ(笑)!自分のことを特にオシャレだとかファッション人間だと思ったことはないんだよね。言えることは、ファッションを通じて創造することは、自己を見つける手段なんだ。だから自分にとってファッションは、単に衣服を意味するものではない。もちろん衣服が中心にはなるけどね。それを着る人、写真、音楽、映像、空間デザイン、ウェブデザイン、香り、音、そして経済的な要素、製造プロセスからその裏にいる人々や資源も含まれているんだ。そうした全ての側面に強く惹かれ、すべてが融合したファッションという分野を選んだのは自然なことだったと思う。これからも長く、そういった視点で探求を続けていきたいね。

とにかく今は、ファッションよりも服を作るというプロセス自体がとても楽しいんだ。かなり忙しいけど、将来的には他のクリエイティブなプロジェクトにも時間を捧げたい。たとえば写真家とのコラボレーションとかね。

– 素材やカッティング、クオリティ、そしてそれを取り巻く世界観が最優先されるべき –

– 写真は視覚的に世界観を表現するために重要ですよね。

そうなんだ。それが大好きなんだ。服そのものと同じくらい、服を取り巻く世界観が大切だし、これはクリエイティブディレクションや建築、空間デザイン、サウンドや音楽にも同じ事が言える。食べ物にだって興味があるよ(笑)。そして、そうしたビジョンは、同じような創造的なアプローチを持ちつつ、それぞれの分野に長けた人たちとのコラボレーションによって、実現していくと思っているんだ。だから、自分の作品を表現するためには、仲間と一緒に1つの世界を創り上げていく事が重要だと考えている。

最初の質問に答えるとしたら、ファッションデザイナーという定義は常に進化していると思う。もちろん、自分の価値観やビジョンは大切だけど、まずは服そのものが重要で、その素材やカッティング、クオリティ、そしてそれを取り巻く世界観が最優先されるべきなんだ。今の自分は、「観察者」であり「内省的な学び手」だと思う。常に創造することで、自分の思考を何か有形のものに変えようとしているんだ。芸術、デザイン、建築、音楽の世界から深くインスピレーションを受けながら、僕は「消費者」というよりも、「アイデアを形にして提供する人」としての立場として自分を見ている。

だからモノを買うことにはあまり興味がないし、むしろ自分なりの「日常の制服」を見つけることや、異なる人々とのつながり、展覧会やイベント、クリエイティブな仕事を通して新しい視点を得たり、カルチャー的な教養を深めたりすることの方が大切なんだ。今の自分にとって重要なのは、常に自分がしていることにワクワクしながら、視野を広げ続けていくことなんだ。

– 抽象性を取り入れて「感覚」や「興味」を喚起し、解釈の余地を持たせる –

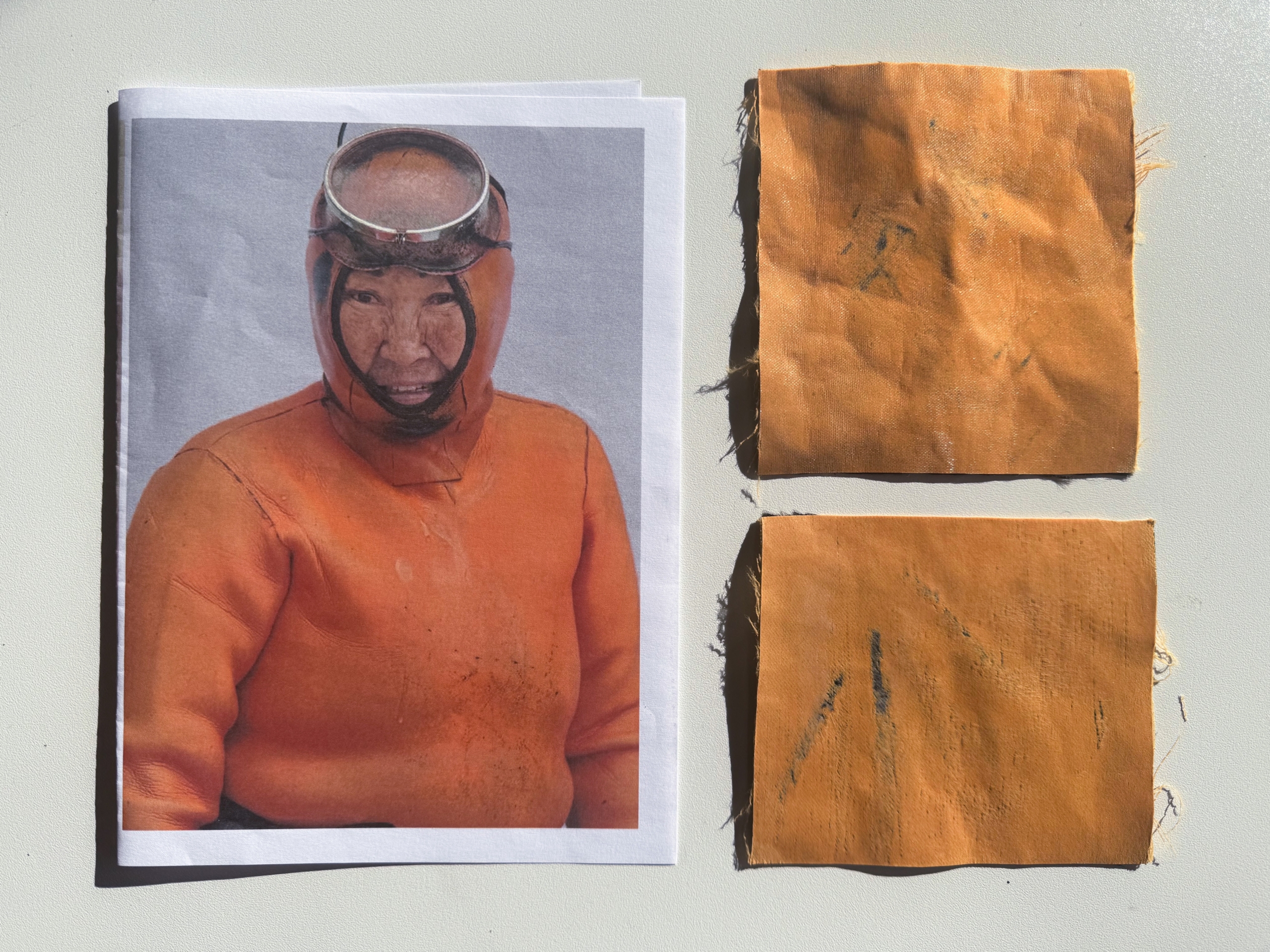

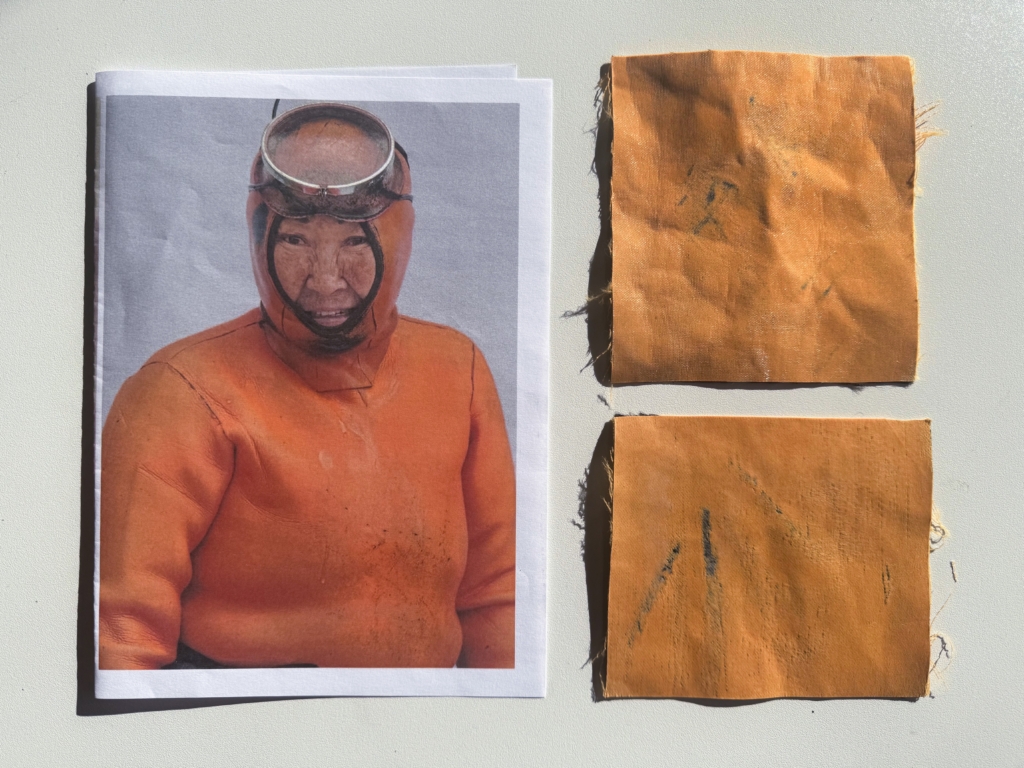

– あなたの価値観や創造の感覚がだいぶ分かってきました。では実際にあなたの作ったアイテムの話をしましょう。最初にあなたを見つけたとき、フットボールアイテムを再構築している作品が印象的でした。こうしたアイデアはどうやって生まれたのですか?

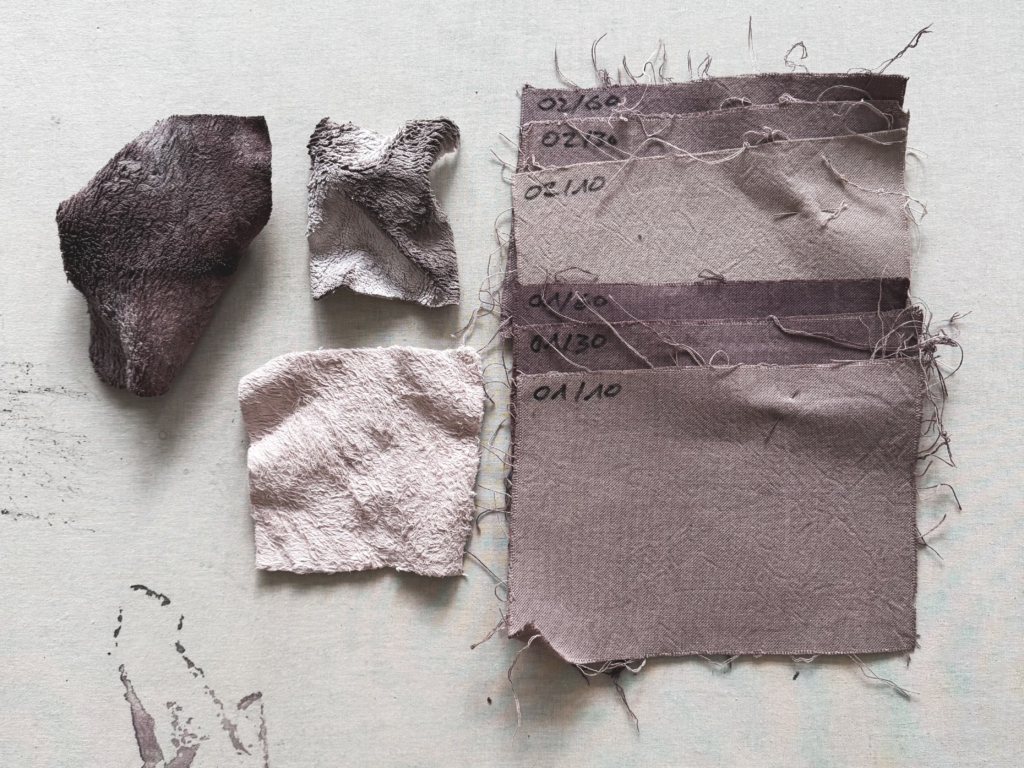

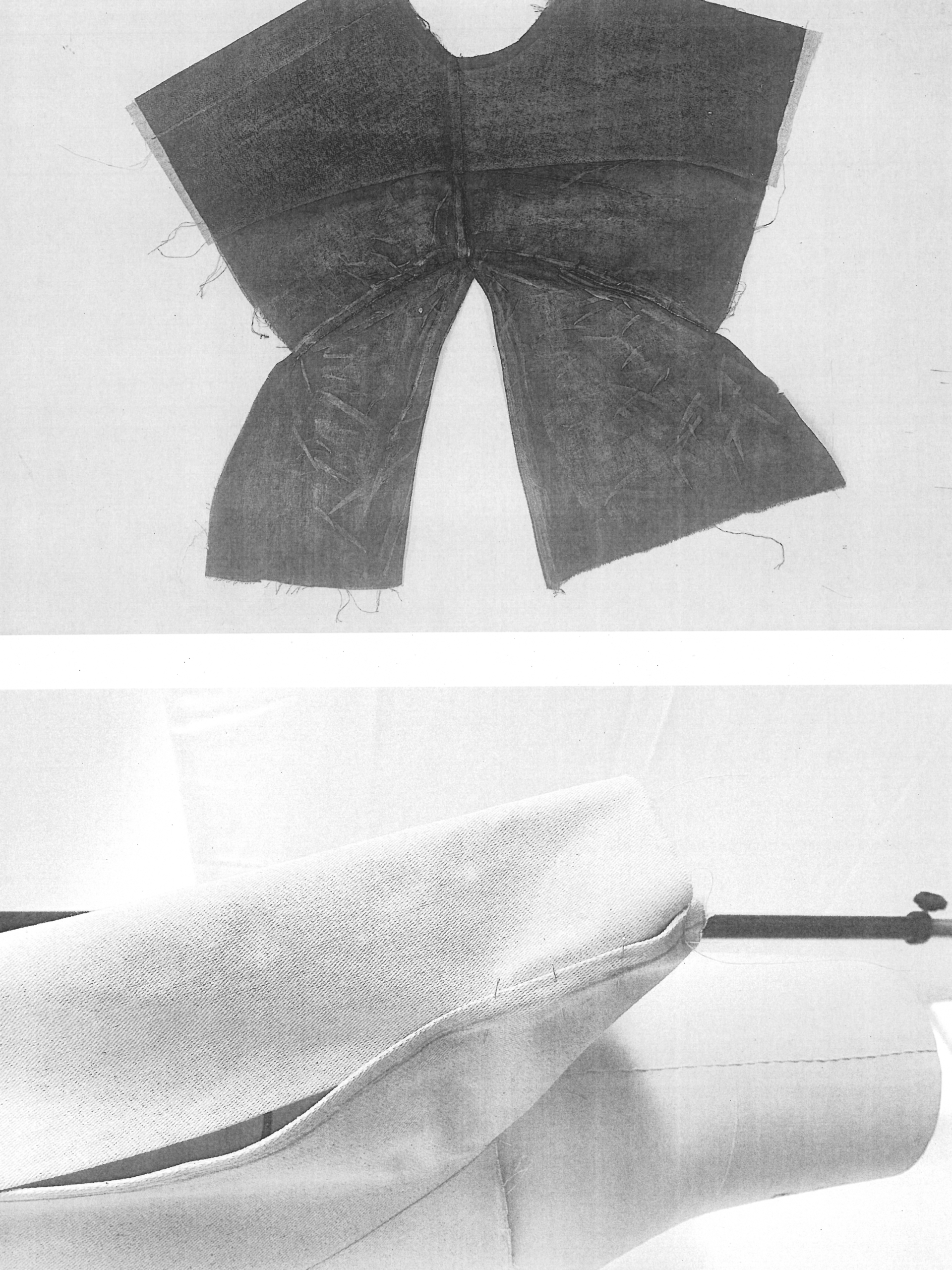

このリサーチは新しい試みだったんだ。というのも、これまで衣服にグラフィックを使った経験がほとんどなかったからね。このプロジェクトの核は、「日常生活によく着るジャージをどうすれば魅力的にできるか」というアイデアだった。素材とプリントのコントラスト、そしてシンプルでわかりやすいカッティングが生み出す、緊張感とカジュアルさのバランスに興味を惹かれたんだ。

プリントやジャージのグラフィックは、 自分にとって常に直接的で表現力があり、ある意味で一面的なものに感じていたんだ。だからこそ、あえて抽象性を取り入れて「感覚」や「興味」を喚起し、解釈の余地を持たせるアイデアが好きなんだ。何か目に見えないものを発見したくなる、理解したくなるようなものを作りたかった。

このアイデアと、快適にカットされた衣服との組み合わせでは、フォーカスはカッティングそのものではなく、素材とグラフィックの組み合わせにある。そして、このプロジェクトの鍵となる要素は、素材がもたらす「エレガンス」と、カッティングを通して表現される「親しみやすい抽象性」だと思うんだ。そして「その場にある素材を使って、短時間でアイデアを提示する」というのが、このプロジェクトのテーマでもあった。

– 〈Adidas〉であることには何か理由があるのですか?

Adidasのさまざまなプロジェクトには、友人を通じて関わるようになったんだ。〈Adidas〉の本社がドイツにあることもあり、現地で直接仕事ができたことはかなり刺激的だったね。

プロジェクトは、社内向けのワークショップで、デザイン経験のない社員も含むさまざまな部署の人が参加していたんだ。テーマは「フットボールジャージの再解釈」。現地にある素材を使ってリサーチを行い、そのプロセスから作品が生まれたんだ。目的は、短時間で素材、色、技法を組み合わせ再設計の可能性を視覚化して、ムードを演出すること。そして、重要な要素は「自発的で遊び心のある制作」だった。技術的な可能性や余剰在庫の素材、現地のアイデアを活かし、従来のジャージの概念に挑むような作品を生み出すこと。そして最終的には、社員がそうしたアイデアに加わってデザインを手がけるんだ。非常にエキサイティングな内容だと思う。僕の役割はただ作るだけではなく、こういったある種の「コミュニケーション」に関わることでもあるんだ。

– 前衛的な解体の授業かと思いましたが、〈Adidas〉主催のワークショップだったんですね。とても驚きました。現在も何かに取り組んでいるのでしょうか?

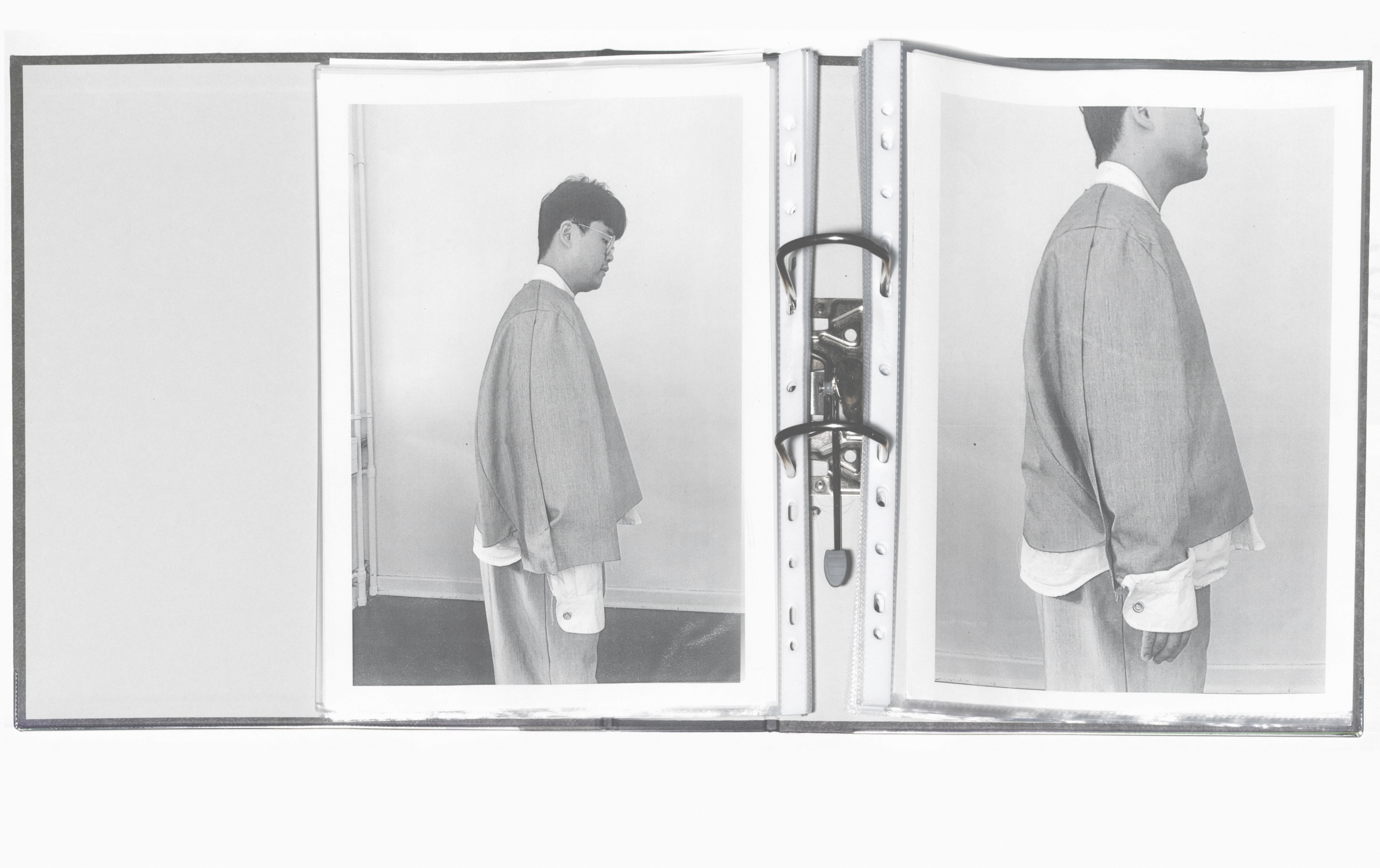

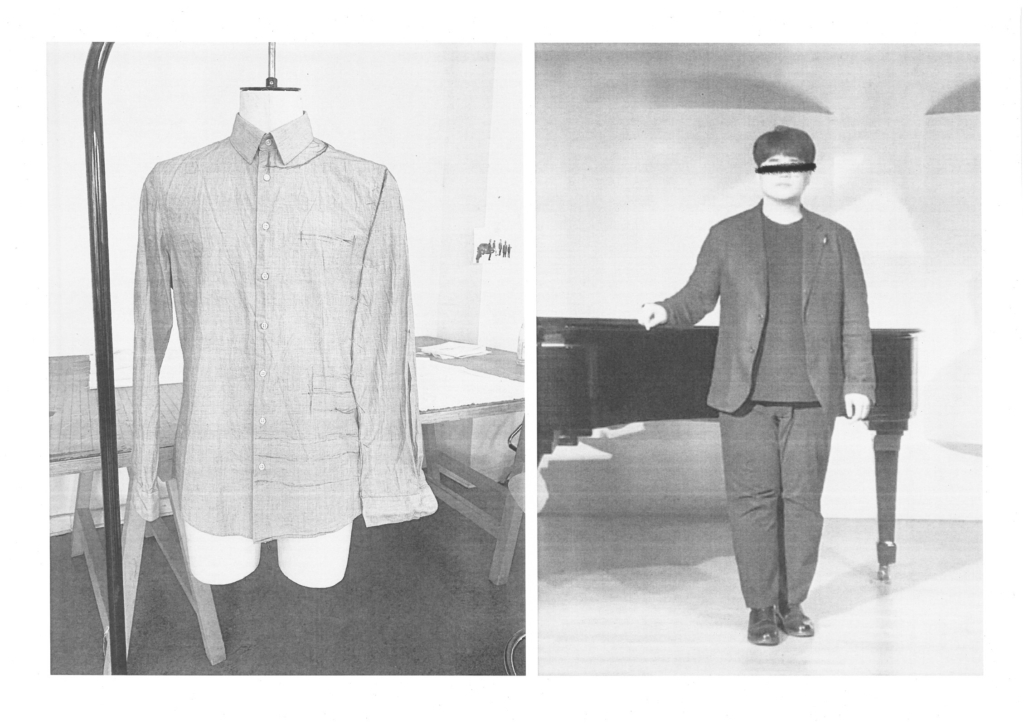

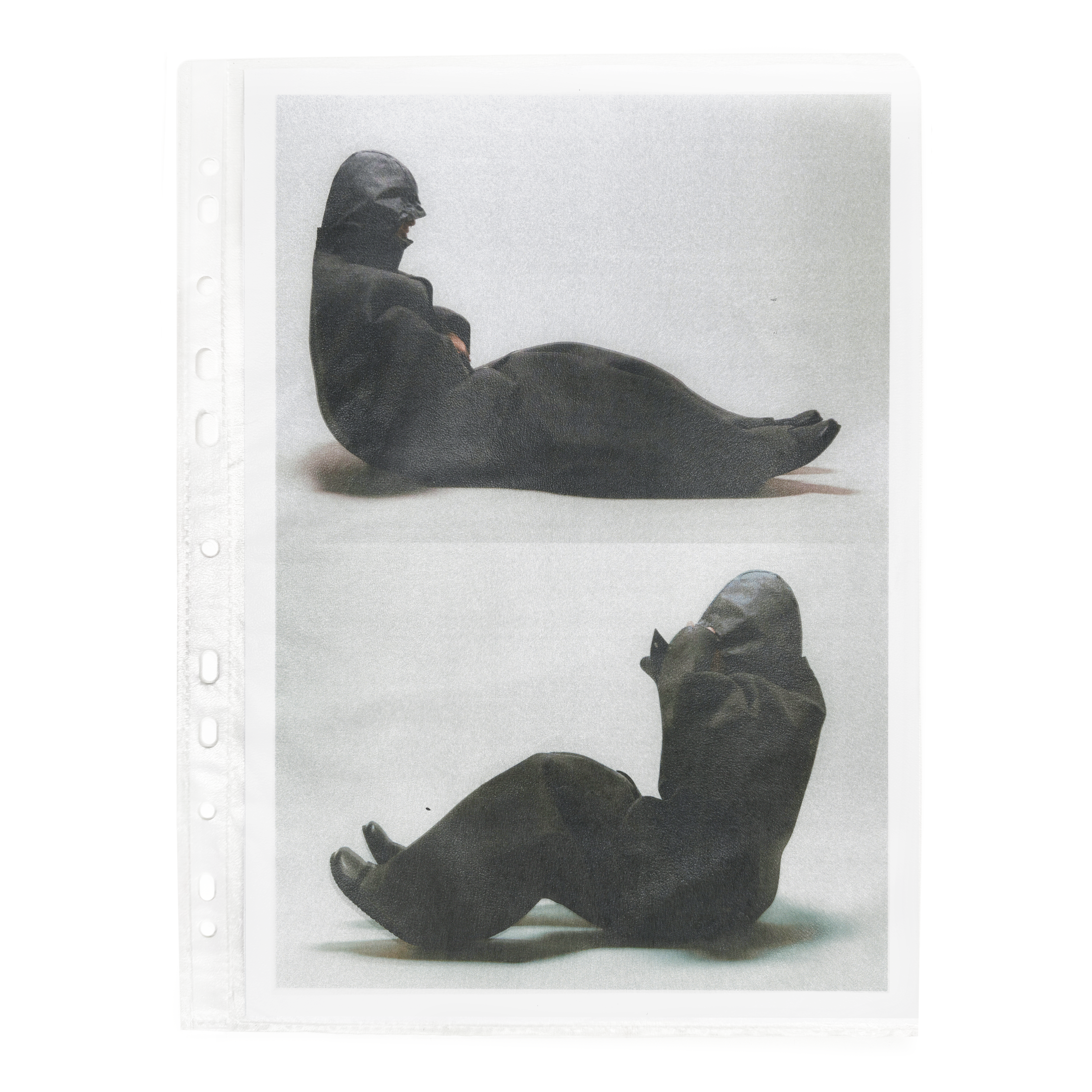

今取り組んでいるのは「Constructed Comfort(構築された快適さ)」というコンセプトだね。都会のスピード感の中で生きながらも自然とのつながりを保っていたいと願う人々のためにデザインするプロジェクトなんだ。ミニマルな精密さと洗練されたテーラリングの融合により、控えめながらも幅広く流れるようなシルエットが生まれ、動きやすさと気負わずに着られるデザインを実現している。さらに、素材の探究を通して、機能性のある合成繊維と天然素材を組み合わせ、オーガニックな繊維に工学的な耐久性も加わっているんだ。

こうして、快適に仕立てられた衣服の共生が成り立ち、各ピースはまるで彫刻的な外殻のように構築され、近くで見ることでその実用性が明らかになる。そうすることで、着る人がくつろぎながらも現代社会の複雑さから守られていると感じる、調和のとれた環境が創出されるんだ。今年の後半には、このコンセプトを体現した最初のアイテムがリリースされる予定なんだよね。

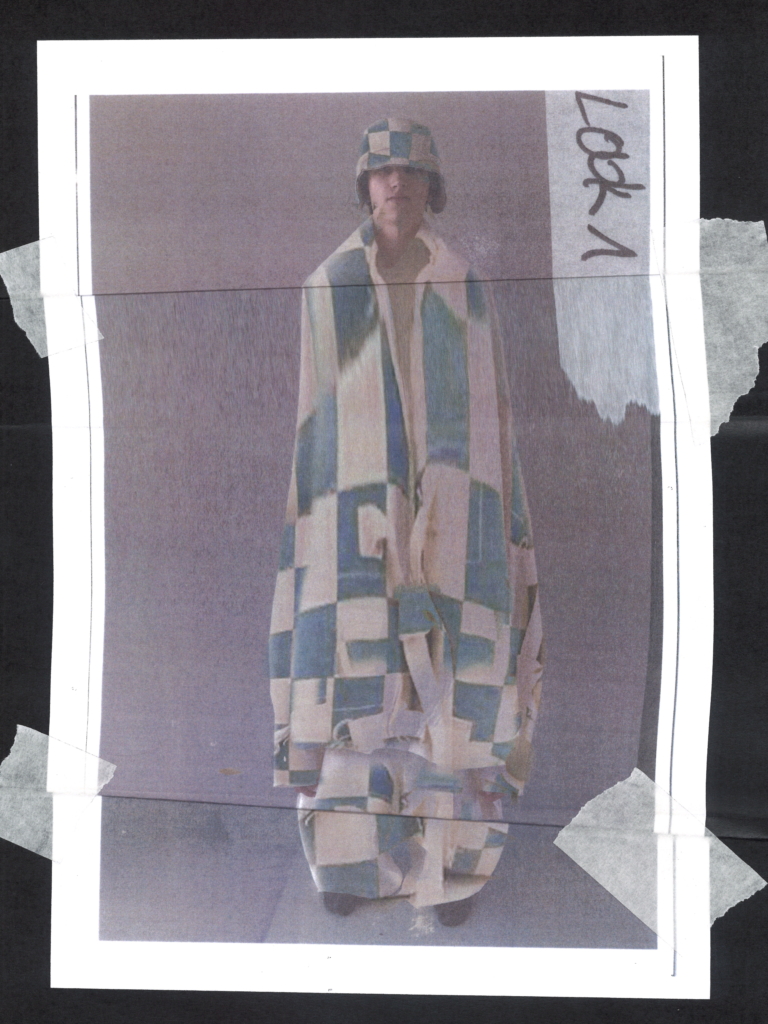

– とても楽しみです。このプロジェクトや〈Adidas〉のアイテムにしても、どちらも脱構築的なアプローチが共通して感じとれます。こうした話を聞いて、Martin Margielaの作品の影響を考えずにはいられないのですが、何か共鳴を感じませんか?

Margielaのデザイン手法にはとても興味があるけど、自分を彼と比べるつもりはないよ(笑)。偉大すぎるからね。だけど即興性、再構築、解体、そして衣服そのものに対する強すぎるほどのフォーカス。これらは自分のプロセスにおいて重要な要素で、常に探求を続けている。ただし、矛盾のようにも感じるけど、そうしたアプローチから生まれる美学とは距離を置いて、アイデアを自分自身の視覚言語に翻訳しているんだ。

ただ、どうしてもMargielaの「脱構築」や「解体」というアプローチには、あなたが言う通り大きな影響を受けているよ。服に対する見方そのものを変えてくれたしね。そして、自分自身が外側・内側・その間の空間など全てのデザインに等しく関心があることに気付かせてくれた。

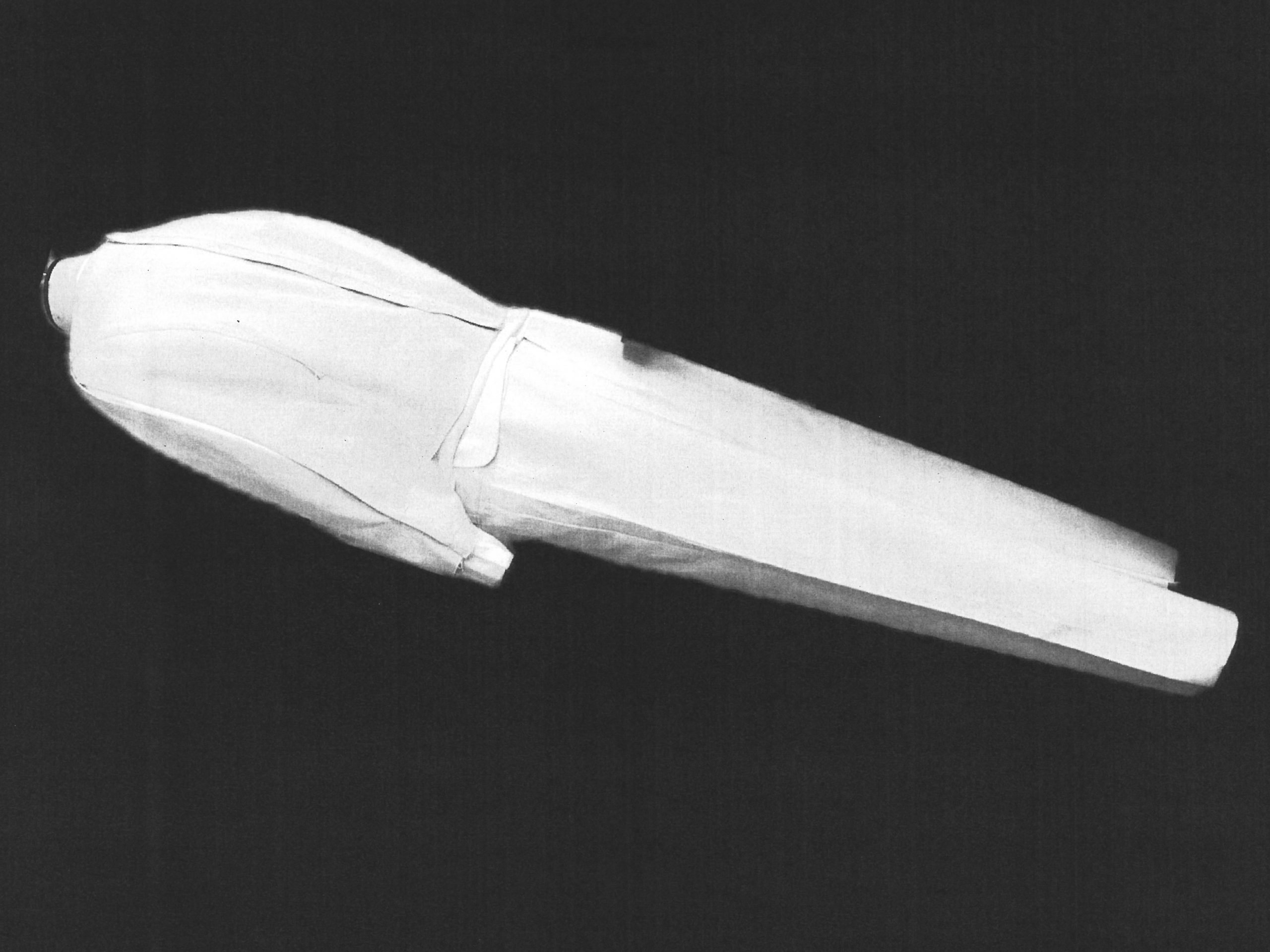

自分が重視しているのは、「シルエット」・「素材」・「構造」であり、何かを隠すのではなく、詳細に目を凝らすことで情報が明らかになるような、衣服を一種の「表面」として扱いたいんだ。プロセスを見せる、あるいは見えないものを可視化する。衣服の構造をコミュニケーションの手段として使う。これらは大事で、比較するとすれば、Margielaの作品にも共通するものだと思う。

また、「美しさとは何か」や「何が魅力的であるか」、あるいは「実用的だけど不格好」なもの、そうしたクラフトマンシップに関する既成概念を問い直すことも、自分にとって解放的だった。周囲にあるものを使い、当たり前を疑い、意図を持って作る。これもMargielaから学び、今も自分に言い聞かせていることなんだ。

結局のところ、ファッションは「ただの衣服」であり、「着るためのもの」に過ぎない。ラベルではなく、構造・素材・着たときの感覚がすべて。その考えが好きなんだ。

– 「未知と既知」、「予想外と予測可能」

その間のインタープレイこそが肝心なんだ –

– まさに僕が好きな服の概念でもあり、そうした思想を持つ人と話せて嬉しいです。ただ、あなたも分かっているように、簡単に「Margielaっぽい」と言いたいわけではないんです。というのも、その解体のプロセスには独自の視点や感性が明らかに存在しているからです。なので、あなたにとっての脱構築と解体の仕方や感覚をもう少し詳しく教えてください。

「解体」は強力なコミュニケーション手段。思考やアイデアを可視化できるからね。身近な要素を新たな文脈に置くことで、根本的な意味を再考するきっかけになるんだ。そして解体はある物事に抱く固定観念や期待を常に問い直す行為でもある。それらを再定義し、新しい意味を与え、似たような概念と結びつける。それこそが視覚的にも概念的にも、非常に刺激的なプロセスなんだ。

何度も言うけど僕は視覚的に作業することが好きで、イメージのコラージュを通してコンセプトを伝えることが多い。全体像にズームインし、ディテールを拾い出し、それを拡大したり、モノクロの面を立体的にしたり、素材や色を選んで雰囲気を作り出す。「解体」の考え方は、画像のある一部分から特定の質感を連想し、雰囲気・素材・形・ディテールを繋ぐ架け橋になるんだ。異なる参照元の要素を識別し、新しい文脈に配置することで、緊張感と対比が生まれ、それがとても楽しくて美しいんだ。

だからこそ、要素を丁寧に選び、コンセプトとして翻訳することが大事なんだ。そうすることで、作品は多層的で奥行きのあるものになり、すぐには理解できなくても、興味をそそる存在になる。「未知と既知」、「予想外と予測可能」その間のインタープレイこそが肝心なんだ。つまり、「解体」は単なる手法ではなく、「内省的なリフレクション」のツールなんだよね。慣習に挑戦し、新しいアイデアを生み出す手段。デザインプロセスはこうしたアイデアで成り立ち、たとえ最終的なプロダクトが見た目に解体されていなくても、そこにはその考え方がしっかりと反映されるんだ。

– 「目に見えるもの」と「その奥にあるもの」とのバランス –

– 現代のファッションについて、あなたがどう感じているのかが気になります。最近は「わかりやすくて完成度の高い服」がたくさんある一方、そこには余白を楽しむ姿勢があまり感じられません。たとえ完成度があっても、創造性が感じられない、“わかりやすさ”を最大化しているようで、自分はそうしたファッションやカルチャーのあり方にあまり共感できません。

今はブランドや商品があふれかえり、SNSの影響もあり人々は常に新しいものを追いかけている。ブランドのストーリーは多くの場合、できるだけ多くの人に響くように設計されているから、それ自体が悪だとは思いけど、だからこそ「誰がトレンドを作り、誰がそれを追っているのか?」という問いが重要になるんだと思う。利益重視の環境では、消費者にとってわかりやすくて多層的に受け入れられるものを作る必要があるから、実験的なことに割く余地はほぼないんだと思う。

この状況を打破するには、新しい視点とリスクを取る勇気が不可欠だと思うんだ。そして抽象性は複雑さをもたらす。一面的なデザインの方が受け入れやすくても、未来を見据えた重層的な作品こそがトレンドを超え、時代を超えていけるものだと信じているよ。

– トレンドのサイクルを超えたファッションはまさに現代に必要だと感じます。

そうだよね。僕もとても惹かれる。時間と空間を確保してプロダクトと真剣に向き合うことが消費者に「主体的に選択する力」を与えるとも思う。そしてそれが、ほんの少しでも今のシステムを変えていく力になることを願っている。最終的には、「目に見えるもの」と「その奥にあるもの」とのバランスが全てなんだ。

– 自分もそう思います。ファッションが表現だとしたら、わかりやすく人に伝わることが悪なのではなく、どちらかというと「奥にあるもの」が軽視されることに問題があるように感じます。

ファッションは、その人の背景や職業、個人的な関心によって様々な捉え方をされるもの。だから自分の作品のコンセプトや職人技が、まったく気づかれなかったこともある。それは人の視点やその分野に対する知識によって、見えるものや理解されるもの、意味を持つものが変わることを示していると思う。このことをデザインプロセスの中では常に念頭に置いているんだ。

僕が目指しているのは、コンセプト・構造・美学の面で“豊かで重層的な作品”を創ること。それによって、見る人があらゆる角度からその作品にアクセスできるようにしたい。最終的に、誰かがどのようにその作品と繋がるかは、自分のコントロールの及ばない領域で、自分ができることは、ただ自分自身の価値観と意図に忠実でいること。その想いに従って作品を作り続けるしかないんだ。

ファッションを深く掘り下げて、表面的な部分を超えて繋がろうとする人は少ないと思う。でもそれは決して悪いことだとは思わない。

むしろ、そのような人に重層的なレイヤーをどう伝えるかに関心があるんだ。多様な視点を取り入れることで、作品には魔法のような魅力が生まれ、それが人々をより深い理解へと導く。だからこそ、ストーリーテリングやイメージづくりが重要だと思っているし、今は自分らしい語り口や存在感を模索しているところ。本物であり、同時にユニークであること。それをこれから見つけることが最も難しい挑戦だと思う。

■ Biography

Yannic Pretzlaff

ドイツ / ウルムで生まれ、高校卒業後に州立の職業訓練校でテーラーの見習いを経てベルリン芸術大学に進学。現在学校の交換プログラムでオーストリアの名門ウィーン応用芸術大学に通う。素材とカッティング、文化全般を重視しながら、解体と再構築によってアイテムを作る。

Instagram : @y_pretzlaff_archiv / @yannicpretzlaff