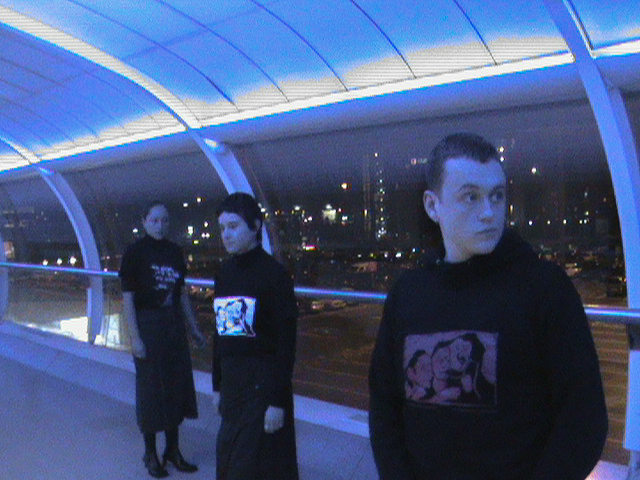

Interview – The Orielles

“失われた機会、磨かれた知識と素養”

全てが一つとなり、ついに覚醒を見せるUK/ハリファックスの3人組。衝撃の進化を遂げた最新作の全貌と制作プロセスについて、メンバーのHenry Carlyle-Wade (Gt./Vo./Perc.) とSidonie Hand-Halford (Dr./Vo.) に話を聞いた。

− オリエルズは成長し続ける生き物 −

– ウォームアップも兼ねて、まずは最近どうですかという質問から始めましょうか。

Henry:イイね。W.H. Lungというバンドと一緒に新しいリハーサルスペースに引っ越したばかりなんだ。僕たちの友人で音楽制作を勉強しているLewisと一緒に使っていて、そこで作曲やレコーディングをしたりしているよ。とてもエキサイティングだね。7月は結構忙しかったね。ラウンドハウスというハコでライブしたり、他にも色々。

Sid:スロバキアでフェスにも出たよね。スロバキアは行った事がなかったのでとてもよかったな。色々なところに出かけて景色を楽しんだりしたよ。

Henry:こうした経験の全てが、再びこの部屋で曲を書き始めることの原動力になっているんだ。様々なことに触れ、興奮したりする波があることはとても大事だと思うね。

– なるほど、ようやくコロナも落ち着き、外に出られるようになったわけですね。ウォームアップもできたところで、まずは簡単な自己紹介からお願いします。

Henry:やぁ、僕はHenry。ギターとキーボード、時々パーカッションを担当しているよ。

Sid:こんにちは、Sidonieです。ドラムと時々歌ったりも。オリエルズは成長し続ける生き物のような、そんなグループだと思うわ。

– バンドはどのように始まったのでしょうか?

Sid:簡単に話すと、10年前くらいに始まって知り合ったのはそれより少し前。レコードや音楽をちゃんとリリースするようになってからここ5年くらいまでは、とてもゆっくりとした歩みだったと思う。初めは趣味としてみんなで楽しみながらやるところからスタートして、徐々に注目を集めていく中で、活動が本格化していったね。

Henry:常にやらなければならないことと並行して進めてきたのがオリエルズかな。それもあって、この活動は僕たちにとって息抜きでもあったんだ。

– 周りに左右されずに一定の活動ペースを築いていたとは、とても素敵ですね。話が少し変わりますが、シドとエスメは姉妹ですよね?

Sid:そうよ!

– そしてあなたたちのお父さんはThe Train Setというバンドのメンバーだったという情報も見たのですが…

Sid:そうそう。今でも時々演奏しているみたい。主に活動していたのは80年代半ばから後半にかけてだけどね。

– お父さんが演奏しているのを見たことはありますか?

Sid : うん。何回かあるわ。良い感じよ。

– 実際にお父さんの音楽に影響を受けましたか?

Sid:もちろん。特にThe Pastels、Sonic Youth、Pavement、Grandaddyなどのインディーミュージックの多くは父の影響で聴いていた。The Beach Boysとかのクラシックなものも聴いていたわ。彼は家でも車で常に音楽をかけていて、自然な感じで私たちも音楽を与えられていた。

– 今のような音楽をやることも自然な流れだったんですね。

Sid:そうね。昔、ライブの送り迎えを私の両親やヘンリーの両親がしてくれていた時も車内で音楽が流れていて、それぞれの家族がかけていた様々な音楽がいろんな形で私たちに染み込んでいったと思う。

– Henryのご家族はどんな方々でしたか?

Henry:父はOasisが好きだった。車の中で両親が作ったミックステープをよくかけていたな。僕は親の影響でギター音楽やクラシックなロックをメインに育ったと思う。だから小さい頃からギターを弾きたいと思っていたんだ。

− アーティストとは “ コレクター ” のような存在 −

– 『Disco Volador』のリリース直後、パンデミックが直撃しツアーに行くことができなくなりました。翌年、セルフプロデュースの映画・サウンドトラック『La Vita Olistica』をリリースされしたね。この作品はライブができないといった状況の結論として生まれたものだったのでしょうか、それとも前から制作の構想があったのでしょうか?

Sid : 両方のミックスと言えるかもしれないけど、どちらかと言えば結果的なもの方が大きいかも。私たちは昔からアートの形式や、それが私たちの音楽に与える影響にとても興味があったの。だから初期から、自分たちの好きな映画の映像に合わせて音楽を演奏したり作曲したりしていた。映画に対する情熱のようなものが常に内在していたんだと思う。パンデミックがそれを後押ししたことは間違いないけど、状況とは関係、無しに映像に合わせた音楽を作ることはいずれは実現していたことだったと思う。また『Disco Volador』はツアーがコロナでできなかったから、作品に命を吹き込みたいという思いもあったね。

Henry:『Disco Volador』をライブで表現できなかったことはある意味、何もかもが奪われたような感覚だった。そういった状況下における一つの結論のようなものだったことは確かだね。それでも、状況とは関係なしにいずれ映画は作っていたと思う。映画を観る時に自分の身体レベルで意識すると、例えば鼓動が速くなったり、ため息をついていたりすることにふと気付くよね。音楽も同じような働きをすると思うんだ。それに気づけた時、重要なのはそれぞれのメディアがなぜそのような働きをしたのかを分析すること。そして、それらの良いところを盗んで、編集や修正を繰り返しながら自分の曲に落とし込むことだね。

– 映像については勉強したことがあったのですか?

Sid:私は大学で映像について勉強していたわ。Esmeは文学、Henryはアートについて。だからみんなの専攻が絡み合って、今の活動が成立していると思う。

Henry:そう、僕たちはいつも音楽の外側で何かしら学んできたよ。今でもそれは続けているね。多くの大学生は単位を取って卒業してからは、その学びを活用しないからもったいないよね。自分が学ぶことの全ては間違いなく今起きていることに影響を与えると思う。アーティストはある意味“コレクター”のような存在だと思っていて、それはつまりそこら中に転がっているアイデアや頭の中の考えを‘集めて’、自分の思う最適な形で作品にするということ。

– 素敵な表現ですね。今お話ししていただいた『La Vita Olistica』は残念ながら観ることができておらず… 簡単にその内容について教えていただけますか?

Sid:この作品は“実験”と“ライブパフォーマンス”という言葉にまとめられると思う。私たちは60年代のムーブメントやアンダーグラウンドなカルチャーにとても影響を受けているわ。それは例えばアンディー・ウォーホル周辺のシーンのような、アーティストたちが一堂に集まって新しい動きを見せたことのようにね。

Henry:この作品はまさに現実世界の擬似体験のようなものだったね。コロナ禍で制作されて、作品はそれを再現したような仕上がりになった。カメラは人の目線に合わせ、まるで視聴者自身が動いているように動いた。

Sid:映画の中で常に演奏している私たちはかなり静的なんだけど、その周りでは色々な物語が繰り広げられているの。様々なアーティストや私たちの友達が協力してくれて、みなそれぞれに色んな解釈を持ち寄ってたくさんの映像を作ってみたわ。

– なるほど、どのプロセスも面白いですね。

− AIで本当に怖いのは、その未知の部分 −

– ここまで色々お話しを聞かせていただきありがとうございます。では、最新作『Tableau』について。先行曲の「Beam/s」を初めて聴いた時、これはなんだ?新しいバンドか?と思ったほど、その変化に驚きました。

Henry:そうだね、色んな意味で実際に僕たちは“違うバンド”だったと思うよ。

– 前作『Disco Volador』はスペース・エイジポップやフュージョンの影響を大いに感じられる作品でしたが、『Tableau』は打って変わって、ドローンやダークで実験的なアプローチにフォーカスしていました。より不規則で即興的な雰囲気が感じられ、これまでのリリースから大きな進化を感じました。こういったアプローチの変化は何がきっかけだったのでしょうか?

Henry:一番大きな要素はやはり“時間”だね。『Disco Volador』は2020年にリリースされた。曲作りは2018年の夏に始まったんだけど、大枠が終わって、さあレコーディングするぞと思った頃にロックダウンに入ってしまったんだ。この期間は本当に長かった。約2年間、様々な音楽をインプットした。その中で自然と音楽的な趣向も変わっていったんだ。サウンドの違いは確かに明白だと思うけど、決して今までやってきたことを置き去りにしてきたという訳ではない。むしろ足してきた方に近い。自分たちの感情をより正直に表現したら、曲は自然とダークな方向に向かっていった。

Sid:Henryの言っていたように、私たちの音楽やその他様々なものにおけるテイストはコンスタントに変化し大きくなっている。常に新しい音楽を探し、見つけ出しているからね。『Tableau』はそんな私たちの多岐に渡る影響をみんなに提示するような作品だったと思う。

Henry:あと、“考える時間”がものすごくあったから、ロックミュージックの制作プロセスにおいてどのように遊べるかを実験的に試したかった。僕たちが好きな音楽の多くは構造や重なりがはっきりしていなく、形式にとらわれないものだったことに気づいたんだ。例えばサビがいつ来るのか分からないみたいなね。Sidが最高のジャズのコレクションを持っていて、そのどれもがフリーフローで美しいんだ。モチーフを繰り返したりするんだけど、それでも曲全体としては常に前進している。これこそが本質だと思うんだ、「前進すること」。

– 別のインタビューでは『The Goyt Method EP』の制作プロセスについてお話しされていましたが、そこでは楽曲の再構築においてAIの要素、側面を用いた手法を取ったと話されていました。AIというと昨今は毎日のように話題になっていますが、肯定的な意見もある一方、否定的な意見も多く飛び交っています。音楽制作の面において、AIを作詞や作曲などのクリエティブなプロセスに用いることに対してどう感じていますか?

Sid:そうね、私もAIについてはネガティブな側面について色々考えてみたけど、本当に怖いと思うことは、その未知の部分。分かっていないことが多いからこそ、のめり込みたくはないよね。私たちの (=バンドにおける) AIの使い方というのは、どちらかというとランダム化された形での意思決定としてだった。曲のどの要素を使って新しいものを作るかを、その場で決めるために使っていたんだ。用途と度合いはかなりミニマムに抑えたの。

Henry:AIにはギターやキーのクリップを与えて、再度サンプリングする部分を選んでもらっていた。音を細かいパーツに細分化してくれた後に、僕らが新しいリズム編成に組み直したりしたんだ。

Sidの言うように、AIの存在にはどこか気が滅入ってしまう部分があると思うよ。例えば

映画のスコアを作るってなった時に、AIを使えば良いスコアや台本を学習させれば、ほとんどお金もかけずに“それなりに良いスコアを作れてしまうからね。悲しい話だよ。一方で、AIにおいては“何をするか分からない”という意味でワクワクしている人も一定数いるよね。例えばAIの作り出す音楽で、なんでそのような音にしたのか分からないけども、なんとなくイイ感じがする。なぜそれを僕たちは気持ちいいと感じるのかも分からない。そんな風にして『Tableau』ではAIを使ってみたんだ。

– なるほど。自分たちにその用途とコントロールが委ねられている場合においては、AIの使用に対してポジティブということですね。

Sid:まさに!

– 『The Goyt Method EP』ではうまく活用できたと思いますか?

Henry:大活躍だったよ!僕たちが思いつかなかったことをたくさんやってくれたね。まるで触媒のような感じだった。

– 歌詞についてお聞きします。「The Room」はメンバーがそれぞれに歌詞を一行ごとに持ち寄って、それらを一曲のボリュームに集めて作られたと、別のインタビューで読みました。そのような制作は、楽曲のコンテクストが混乱するという意味でとても特殊だなと思ったのですが、完成させるのは難しくありませんでしたか?

Henry:僕とSidとEsmeは昔からお互いを知っているのもあって、思考がとても似ているんだ。「Beam/s」の制作時、僕たち3人は照明が落とされた同じ部屋にいた。初めはおふざけみたいな感じでスタートして、何か大きなテーマに合わせられる状態ではなかった。意識的な思考の流れに任せながら歌詞は考えていったんだ。

Sid:そうね、歌詞は3人から出てくる流動的な意識を表現した感じだった。誰かが言ったある言葉を元に頭に浮かんだ別の言葉を続けて言うゲームあるじゃない?なんだっけ。

Henry:言語連想かな?

Sid:そうだ、言語連想!私にとって「Beam/s」の制作はそんな感じだった。誰かが歌詞を言い、私もそれに歌詞で返すみたいな。また、「Beam/s」は特に面白い曲で、私たちは大体同じくらいにコラボし作曲しているんだけど、「The Room」では、今まで以上にそれが行われた曲だと思う。私が叩くドラムに、EsmeとHenryの機材が繋げてあって…

Henry:皆がお互いの楽器に直接、または間接的に干渉していて、それぞれに影響を与え / 与えられながら演奏したんだ。

– 面白いですね。「Beam/s」の他にも映画や小説の一文を歌詞に引用した楽曲などがありますよね。作詞に対してどのように向き合っているのか、ぜひ教えてください。もし具体的なスタンスなどがあればそれも教えてください。

Esme:映画や本、アートを用いることはこれまで作詞プロセスにおいて継続してきたことだった。しかし、『Tableau』では少し異なるアプローチを取ってみて、それがうまく行くことが分かったんだ。これまでと違ったのは、全ての詞を1ヶ月という決められた期間で書き上げるようにしたこと。こうすることでアルバム全体としてのムード、リファレンス、テーマに一貫性を持たせることができた。

人ってたった一日でも世界の見え方や言葉遣いが変化すると思うんだけど、その変化の影響度合いを最小限に抑えることを考えた時に、短い時間の中で意識の流れを拾い上げ、作詞することだと思ったんだ。『Tableau』の曲は全ての歌詞が一定のレベルまでは交換可能になっているの。曲の中には曲同士を繋ぐ“非線形の糸”が通っていて、そのことはアルバムのアートワークから分かるようになっているわ。各楽曲のフレーズを組み合わせて新しい詞を作り出したんだ。

– アートワークにはそんな秘密が隠されていたんですね。

– ここで、今までは全く違う質問をさせてください。もしどんなアーティストでもコラボできるとしたらそれは誰で、そのアーティストと何をしたいですか?(アルバム制作、ライブ、他のアーティストのプロデュース等)

Sid:それは過去のアーティストでもOK?

– もちろん!

Sid:そしたら私はアリス・コルトレーンだね。彼女とアルバムを作りたい。同じ部屋で彼女がハープを演奏し、私がそれに合わせてドラムを叩く。きっと美しいわ。

Henry:いいね。僕はヴィム・ヴェンダースで映画音楽を作りたいな。もしくは生の演劇に音楽をつけたい。たしか『La Vita Olistica』を作っていた時に、作品を生で披露するか3Dで何かしたいみたいな話をしたんだよね。実現できたら面白いだろうな。

Esme:良い質問だね!私は映画音楽かミュージックビデオでオリヴィエ・アサヤスとコラボしたいな。私が大好きな『イルマ・ヴェップ』を監督された方。ソニック・ユースなどのバンドを実験的なライブ音楽ドキュメント『Noise』に収められた彼なら、きっと私たちの美学をよく理解してくださると思う。同じような観点で、ジム・オルークや石橋英子さんは一緒に作曲、あるいはプロデュースに迎えても面白いかもしれない。あとは、ラッパーと一緒にスタジオで曲作りなんてことも”やりたいことリストの中入っているよ。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』は最高だったからTHA GOD FAHIMとやってみたいかも!

– これまでにアルバム3枚をリリースし、そのどれもが全く異なるスタイルでした。次はどのような音楽に挑戦したいですか?

Henry:僕たちのSpotifyには「All Rise (Again)」というメンバー共同のプレイリストがあって、ここでは僕らがタイムリーに聴いているものが集められているんだ。次の作品に最も影響を与えそうな曲と言えるかも。

– 是非皆さんにも聴いて欲しいですね!ここまでたくさん質問に答えていただきありがとうございました!最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

Sid:このインタビューを読んで、今まで私たちのことを知らなかった人はぜひ作品をチェックをしてくれると嬉しいな。そしていつか日本でライブができることを心から祈っています。

Henry:ありがとう。まだ僕らの音楽を聴いたことがなかったらぜひ聴いてね。それとライブハウスの方やプロモーターさん、ぜひ連絡を取らせてください。日本でライブをすることはずっと僕たちのTO DOリストに入っているんだ。だから実現させよう!それではまたね。

■Release Information

ARTIST:The Orielles

TITLE:『Tableau』

RELEASE DATE:2022. 10. 7

LABEL:Heavenly Recordings / BIG NOTHING

■Biography

The Orielles

UK / ハリファックスで結成され、現在はマンチェスターを拠点に活動する3人組ロックバンド。姉妹のEsme Hand-HalfordとSidonie Hand-HalfordとHenry Carlyle-Wadeの3名から成る。2018年に名門<Heavenly Recordings>より、デビューアルバム『Silver Dollar Moment』をリリースすると、“圧巻のデビュー作”としてメディア各所で高い評価を得た。

その後、2020年にはスペースエイジ・ポップや 60s ディスコにインフルエンスされた 2nd アルバム『Disco Volador』をリリース。翌年、セルフプロデュースの映画『La Vita Olisitica』をオリジナルサウンドトラックとともに発表。彼らの多岐に渡る音楽趣向とアートへの高い感性はメディアのみならず、多くのミュージシャンからも評価されている。

2022年、待望の 3rd アルバム『Tableau』をリリース。2023年には制作期間中に録れた音を元に、曲を再構築したトラックを集めたEP『The Goyt Method EP』をリリース。常に前進しながら活動を続ける姿勢にますます注目が集まっている。