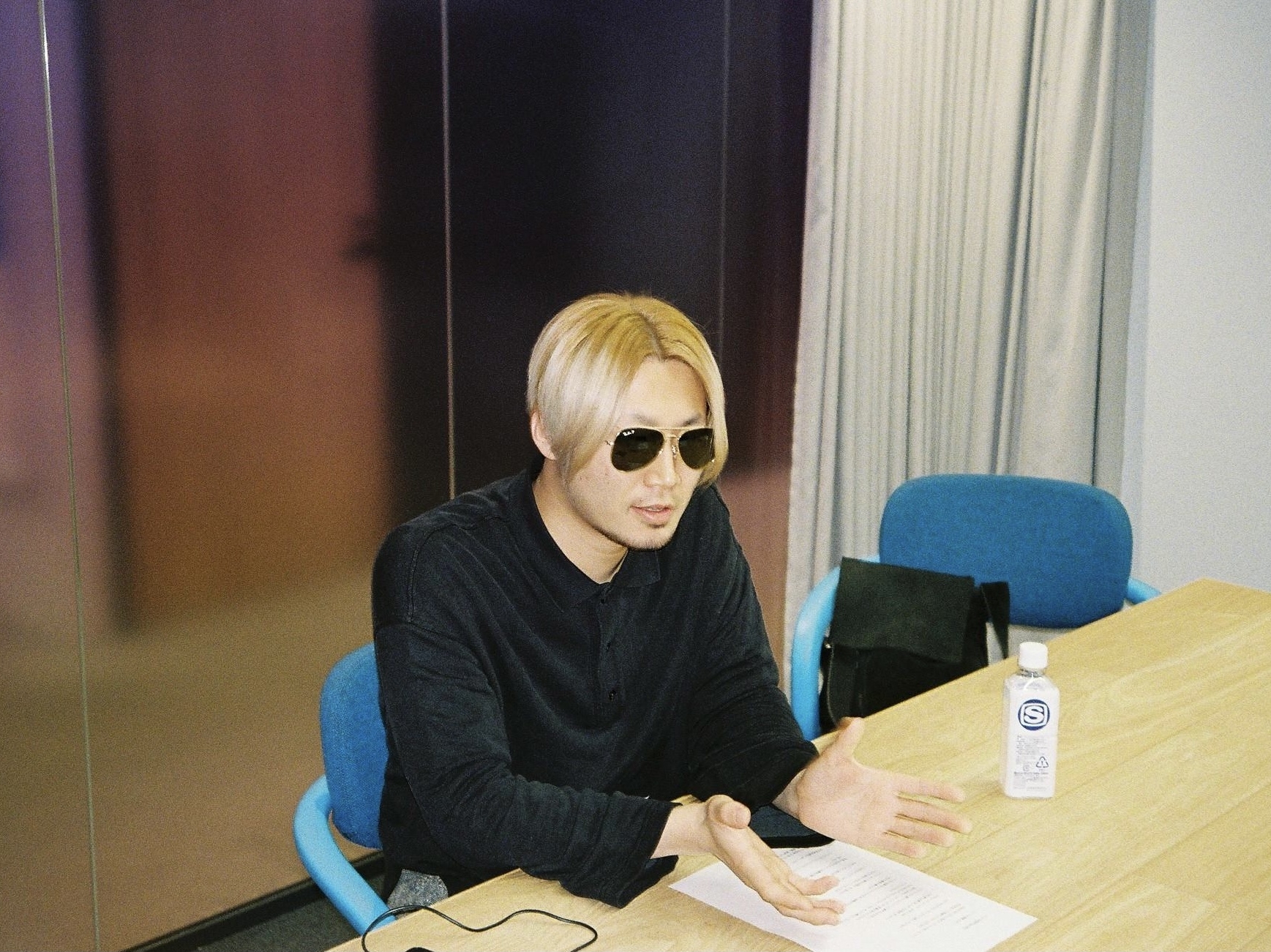

| Interview

urika’s bedroom

− 美しいものと闇、その二面性こそが人生 −

– 簡単に自己紹介からお願いします。

20代後半、強迫観念にとらわれた、足のサイズ28cm、パソコンで音楽を作る人。

– LA拠点ということですが、出身もLAですか。

LAにはしばらくいるけど、出身はアメリカの中西部。

– モデルやスタイリストも行っているという情報をみましたが、これは事実なのでしょうか?もしそうだとしたら、こうしたファッションの活動はあなたの音楽に影響を与えていると思いますか?また、あなたのファッションに対するこだわりや世界観などもあれば教えてください。

モデルやスタイリストということではないな。自分自身ではあまりいいスタイルを持っていると思ってないね。

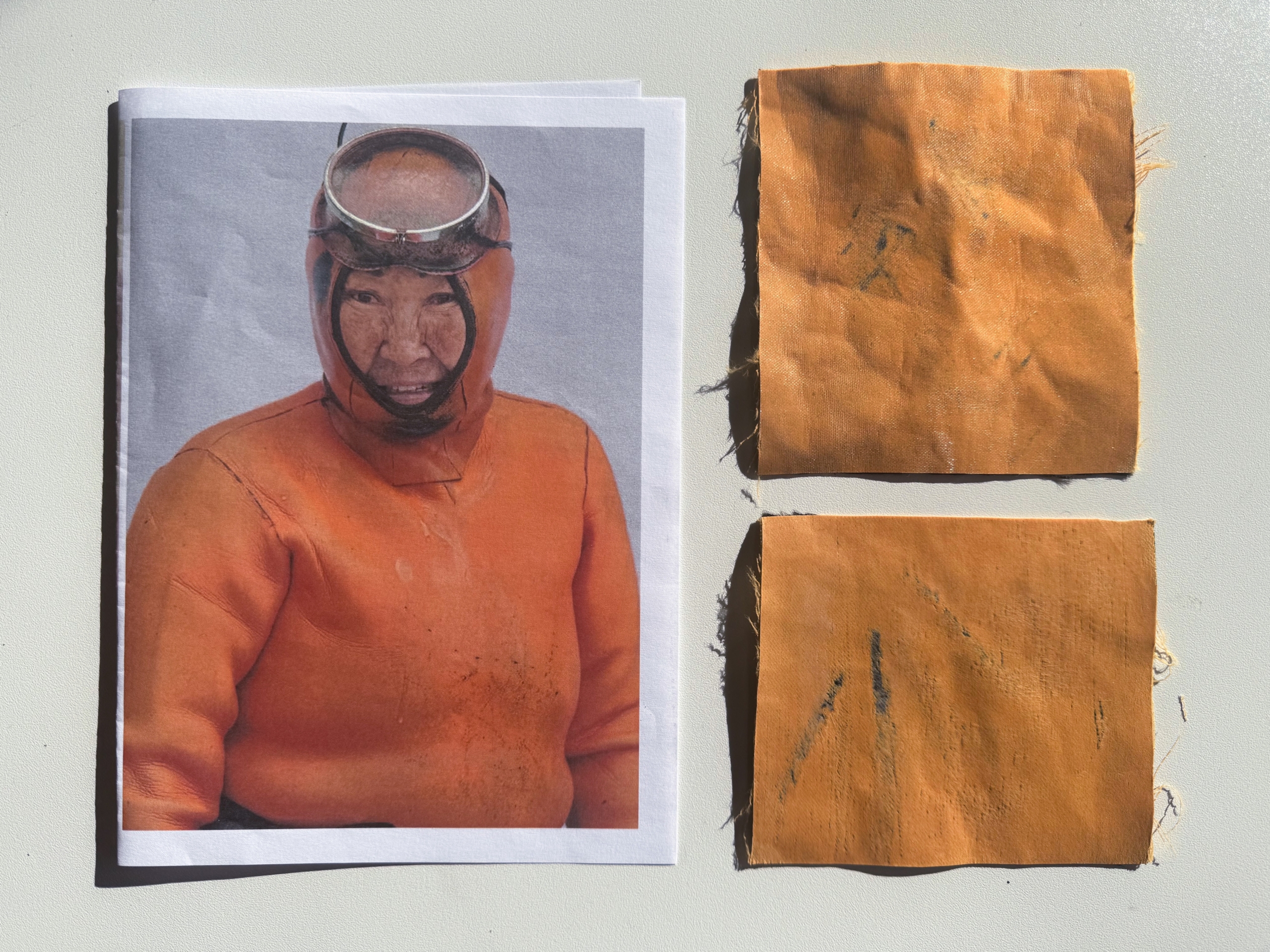

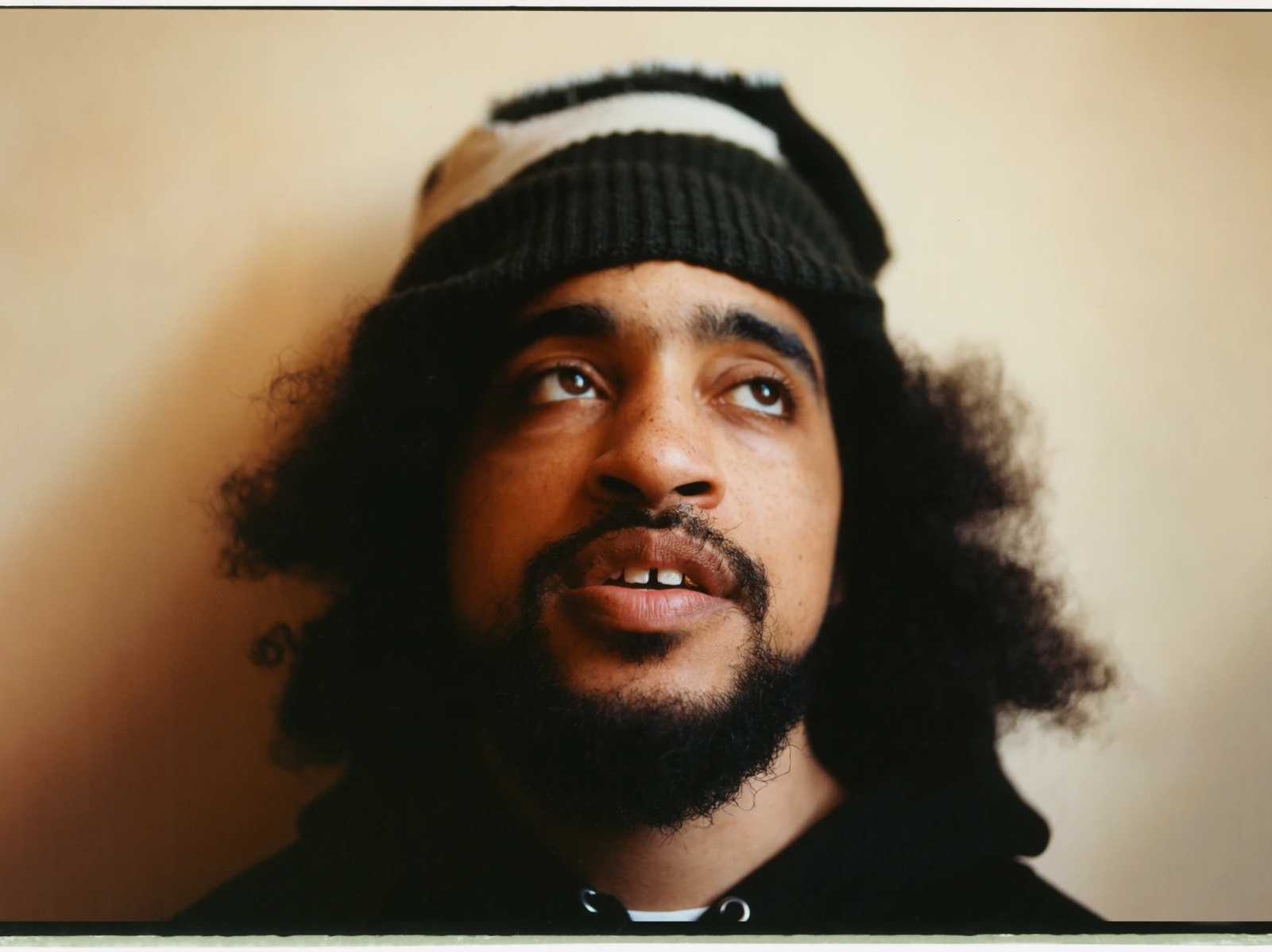

Photo by Khari Cousins

– 昨今のUSの音楽事情を見ていると、Charli XCXやThe Dareに始まる、アーリー00sの少しハイパーな音楽、そしてのその流れを組み込んだNYのIndie Sleazeカルチャーなど、ひと昔前の若者たちのトレンドを現代に再構築するような動きが顕著に見えます。

あなた自身はそのような元のカルチャーそのもの、あるいは今起こっている、ある種リバイバル的な動きの中の音楽に触れていますか。

実は、幼少期はそのような音楽やジャンルに対して全く無頓着だった。そういうレッテルは一部の人にとってはある“文脈”を作るのに役立っているのかもしれないけどね。リバイバル自体はあまり好きではないけど、古い音楽を参考にすることはあるから気持ちはわかるって感じかな。

– 以前、NYのアーティストにインタビューした時、LAやNYはロンドンのようなシーン全体での一体感があまりないということを言っていました。しかし、最近のNYやLAのシーンを見ていると、untitled (halo)やChanel Beadsやあなたなど、共通点を持ったアーティストが連帯しているように見えます。先日、NYのアーティストと話した時も、嬉しそうにNYのアーティストを紹介してくれました。実際のところ、最近のNYやLAのシーンは数年前に比べて変わってきたのでしょうか?

LAでは探せばいつでも、たくさんのコラボや共同作業がある。僕よりずっと才能のある人たちをたくさん知っているし、彼らは僕にインスピレーションを与えてくれていると思う。

– 今回のアルバム『Big Smile, Black Mire』についてお伺いします。今作の制作はいつからスタートしたのでしょうか。

「Circle Games」が最初に作り始めた曲で、それが2022年だったね。

– 今作はこれまでにYeah Yeah YeahsやDIIVといったアーティストを手掛けてきたChris Coadyをミックスエンジニアに迎えて行われました。彼と一緒に制作するに至った経緯を聞かせてください。

クリスとは初めて会った時に1時間くらいビデオゲームの話をしたんだ。その時に彼から一緒に仕事をしたいという誘いを受けて、その後2人で一緒にやることになったと記憶している。

– “満面の笑顔”と“黒い泥沼”。相反する2つの概念が並列されたタイトルからは、一見して美しいものとその裏に隠れた闇深さの2面性を感じ取れました。タイトルのインスピレーションはどこから来たのでしょうか。

多分、それが人生であって、みんなそうだしどこでもそうだと思う。

– 全体を貫く粗さ、いい意味での解像度の低さはアルバムに不穏な空気をもたらし、その点においてPortisheadに代表されるブリストル・サウンドのアーティストやSlintらスロウコアのバンドととも重なる部分があると感じました。自身ではこのようなアーティストを聴いてきたり、インスピレーションを受けたと感じていますか。

実を言うと、どちらもあまり聴いたことないアーティストなんだけど、TrickyやStina Nordenstamとか、あの時代の音楽はたしかに好きだね。

– 今回のアルバムの中で最も制作が困難だった曲と、最も楽しかった曲をそれぞれ教えてください。

「Metalhead」は繋ぎ合わせの面で一番大変だった。一番楽しかったのは「XTC」。まるで、あの曲の中で3日間生きているような感覚で、人生で他のことは一切考えずにいられた時間だった。僕は音楽で自分の存在が消えてしまうのが好きなんだ。

− たとえ美しいものだとしても、どこか危険さを感じるものでないといけない −

– 音源以外に特筆しておきたいこととして、アートワークとミュージックビデオをあげたいです。まずはアルバムのジャケットについて。他のインタビューで、この絵はJan Gatewoodというアーティストの作品だとお話しされていたのを見ました。この作品からはどのようなインスピレーションを受けたのでしょうか。

Janは本当に溢れた人で、彼の作品にはどれも手触りのいい緊張感があり、僕はそれが素晴らしいと感じているんだ。加えて、彼自身が音楽のことをとてもよく理解している人だから、アルバムともすごくマッチしたんだと思う。

– 絵の中で、うさぎの部分をトリミングしてジャケットに起用したのはなぜですか。

自分でもなぜそうしたのか、いまいちわかってないな。

Children of the Projects. The sequel (Merlin Carpenter 2002/3), 2023. Courtesy of the artist and Rose Easton, London

Photo by Jack Elliot Edwards (LINK)

– 続いてミュージックビデオについてお聞きします。YouTubeチャンネルを拝見しました。楽曲のテクスチャーと呼応するようなざらついた質感、そして儚さをまとった映像が並びます。「Junkie」の概要欄には映像ディレクターにあなたの名前がクレジットされていました。音楽制作以外に、映像を作ることもあるのですか。

なんでも編集したりするのが好きでね。今まであまりやってきてはいなかったんだけど、今後はもっと他の人の映像も作ってみたいな。

– 映像表現において、あなたが大事にしていることはありますか。もし音楽と何か区別している部分があればそれも教えて下さい。

映像はたとえそれが美しいものだったとしても、どこか危険さを感じるものでないといけないと思うんだ。何が起こっているにせよ、どこかで自分の身に起こるかもしれないという危うさを孕んでいる感じで。

– 先日はNY拠点のアーティスト、Chanel Beadsと一緒にツアーを回っていましたね。二人の音楽性からしても至極納得です。Chanel BeadsのShaneは9月にここ日本にも来ました。彼のスタイルの魅力はなんだと思いますか。

Mr.Beadsは様々な感情を一つの曲の中に落とし込んで制作できる人だよね、本当に大好きだ。

– 隣接しているアーティストでいくと、untitled (halo)の作品のプロデュースも手掛けていますね。彼らとの出会いはどのようなものだったのでしょうか。

メンバー全員ともバンドを結成する前から知っていて、よくLAの周辺でパーティーしたり遊んでいたんだ。

– プロデュースの仕事は自分の音楽制作とは異なり、他者が作ったものがベースとなってそのプロセスがスタートしますよね。自身の作品を作ることとは少し角度の違うこのアプローチについて、どのような部分が面白いと感じていますか。

自身のエゴで先導しないことは、どこか浄化作用があると感じるね。プロデュースの仕事を通して、僕は“彼らの”視点が見たいんだ。そして、何が彼らにとってのベストの形になるのかを考え、最大化していく。その作業自体はとても面白いものだよ。

– 他のアーティストのプロデュースワークは、あなた自身の制作にも影響を与えていると感じますか。

時に、それは自分自身では絶対にやらないようなことをやらせてくれるよ。良い意味でね。

– ここまで色々と聞かせていただきました。最後に2つ質問です。まず、今一番イケていると感じる音楽を教えてください。

Caterina BarbieriとCat Power。

– 最後に一言お願いします。

もし僕の音楽聴いてくれているなら、I love you。ぜひ日本に呼んでください。

Photo by Jack Dione

◼︎Biography

Interview – Maxband

続きを読むInterview – Luby Sparks

続きを読むInterview – tenbin O

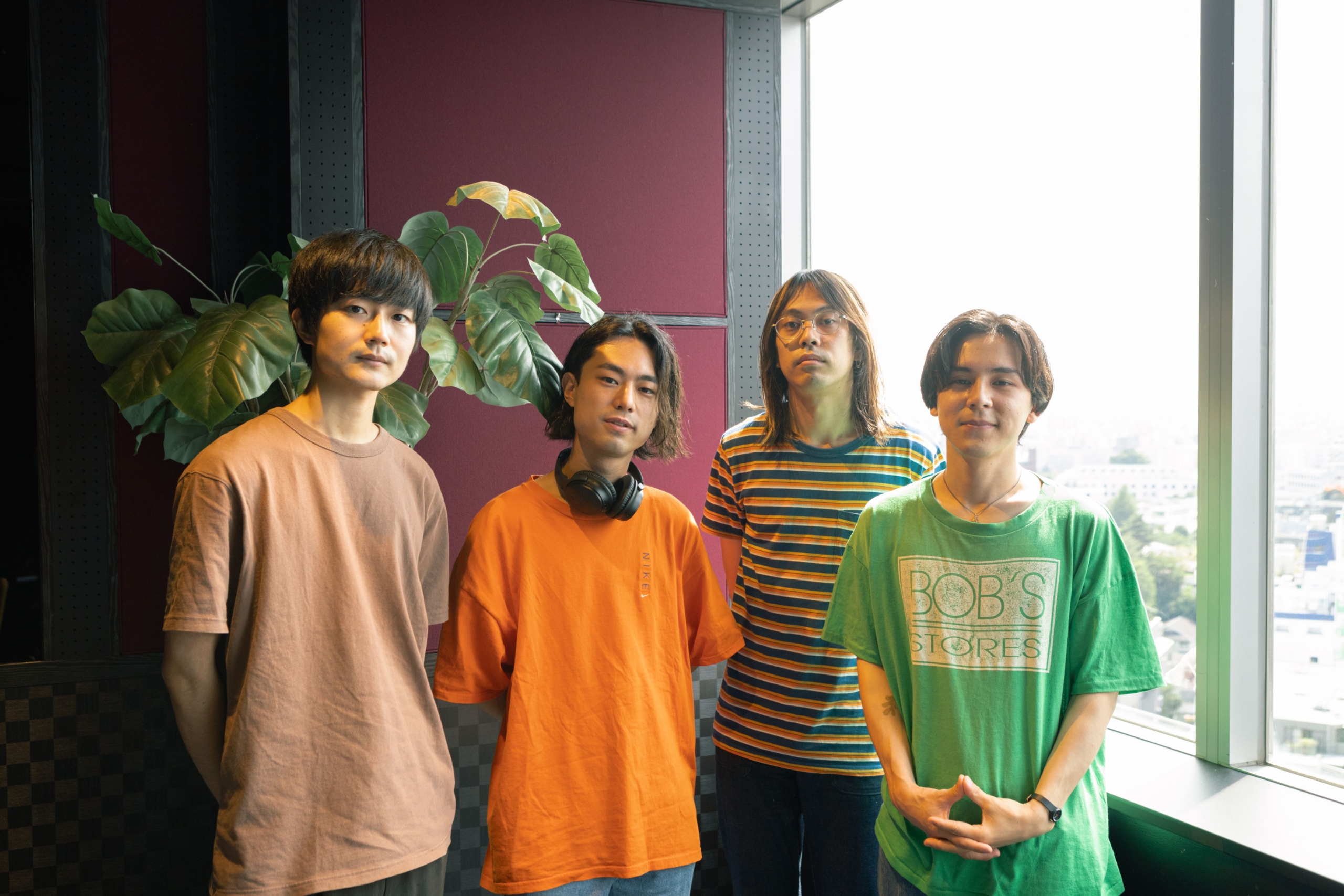

続きを読む| Interview

ハシリコミーズ

焦らず、気取らず、思うままに。“等身大” そのものを体現するニューバンド、ハシリコミーズ。

生きていれば嫌なこともたくさん。それでも最後はポップに駆け抜ける。彼らを突き動かす “諦めのポジティブ” なマインドに迫る。

− 嘘がつけないし粋な言い回しができない。だからありのまま −

– はじめに簡単なバンドの紹介からお願いします。

アタル:ハシリコミーズと言います。僕がギター・ボーカルで、ドラムがさわ、ベースがあおいです。

僕とあおいちゃんは小学校の1年生から同じ学校で幼馴染ということもあり、小さい頃からバンドを一緒にやっていました。

ドラムのさわちゃんは4年前くらいに加入しました。それまでは僕が一人でハシリコミーズをやっていたんです。

– 一人で活動されていたんですね。

アタル : そうなんです。もともと陸上部だったんですけど、音楽が好きで一人で弾き語り動画をYouTubeにあげていたんです。そのチャンネル名がハシリコミーズという名前でした。

– バンド名は陸上部が関連しているんですね。ただ、なぜハシリコミーズにしようと思ったのですか?

アタル:特に理由はなくて(笑)。悪ふざけでつけた名前で、変えるタイミングがなくて今も続いている感じです。

– 楽曲制作について聞かせてください。普段、制作のプロセスとしてはどのような流れなのでしょうか?アタルさん一人で全ての楽曲を作っている感じですか?

アタル:宅録とかはあまりしないです。弾き語りをスタジオに持っていき、3人で意見を出しながら形にしていくというよくあるパターンだと思います。

– どの曲も歌詞のインパクトが強烈で。でも内容をよく見るとすごい大きなことは言ってないんですよね。“それそれ”と頷けるような、“あるあるネタ”みたいな要素があって。作詞に際して何か共通して持っている想いや設定などはあるのでしょうか?

アタル:ノートに歌詞を書いたりしたことがないくらい、深いこだわりはなくて。適当に書いているというか。ただ単に、嫌なことがあったり、言いたいことがあったらその時に言っているというだけなんです。ただ、嘘をつけないというか、粋な言い回しとかできないんですよね。

– 友達や、道で見かけた変わった人たちを斜めから見下ろすような視点を感じるのですが、それがとても面白いと思います。よく人間観察をしたりするのでしょうか?

アタル:しようと思っていなくても、悪い癖もあって人のことはよく見ちゃいますね。その分、自分自身のことも気にしちゃう性格かもしれないです。

– 今の話を受けつつ、さわさん、あおいさんはアタルさんが持ってきた歌詞などをどう感じていますか?

さわ : 実は普段はアタルくんにはそこまで話さないんですよね。

あおい:そうですね。でも、シンプルに面白い歌詞で良いなと思います。

– 今年2月にリリースされたシングル「本当の綺麗がわからない」はCupstarのタイアップソングでした。リリースに際したインタビューも読ませていただきましたが、曲の長さが決まっている状態からの作曲は新たな挑戦だったそうですね。今の楽曲制作において、この時の楽曲制作経験が活かされていることは何かありますか?

アタル:2枚アルバムをリリースした中で、1分半の曲とかもいっぱいあって好き勝手やっていたんですけど、こうした機会があることで条件の中で曲を作ることはやはり気にし出しました。

さわ : 曲の長さは、この曲から変わりましたね。

– それまでは短めの曲が多かったんですか?

アタル:本当に短かったです。ギターソロとかも入れたことなかったですし、イントロも短かった。弾き語りで最初にできたものをそのままリリースするみたいな感覚でしたね。なので、「本当の綺麗がわからない」は自分たち的にはとても勉強になりました。

– 3ヶ月連続シングルリリース企画がスタートしましたね。まずは企画が始動した経緯を教えていただけますか?

アタル:“3ヶ月”という企画自体は前に所属していた事務所で諸事情があって曲がリリースできず、まだ世に出ていない曲がたまっていたという状況がきっかけの一つでした。それで新しい事務所になってから一気に曲を出すよりも、今のA&R*さんと共にビデオと一緒にたくさんの曲を出したかったんです。

*A&R:”Artists and repertoire”の略。レコード会社や音楽出版社において、主にアーティストの発掘から実際の録音物のコンセプト設定、制作、リリースまでの一連のプロセスをディレクションする部門、またはその担当者。

– このリリース企画の一曲でもある「Tokyo City」はとても好きです。ネオアコ、ギターポップ調で軽快だなという印象を受けました。

さわ:この曲はかなり前からあったよね。

アタル:そう。でも何度も構成が変わったり、途中でメチャクチャになったりしていたのであまり演奏はしてこなかったんです。ただ、意気込んで音源にするとなったら割と上手くまとめられたかなと思います。歌詞も結構偏ったこと言っていますね(笑)。

僕、渋谷に実家があって通ることが多かったので、高校の頃の通学時間とかに思ったこととか、日々生きている中でむしゃくしゃするようなことをまんまぶつけているという。そんな感じです。

− どの側面においても手を抜きたくない −

– ここで、ミュージックビデオについてお聞きします。今回はMOROHAやアイナ・ジ・エンドさん等のMVも制作された経験があるエリザベス宮地さんが監督されていますが、宮地さんとは元々繋がりがあったのでしょうか?

アタル:僕たちの今のA&Rさんが元々繋がりがあって、僕たちにもおすすめしてくれたんです。これまで宮地さんが監督された作品を見せてもらう中ですごく良いなとなり、今回お願いしました。

– 「Tokyo City」のMVを見させていただき、皆さんのはっちゃけているような雰囲気も感じ取れましたが、撮影時に印象的だった出来事などはありますか?

アタル:宮地さん含めた現場の皆さんめちゃくちゃ良い人で、すごく盛り上げてもらいましたし、すごい良い環境で撮らせてもらったと思います。だよね?

さわ:すごかったね。

アタル:あれほど温かい雰囲気の現場は初めてでした。

あおい:すごい笑ってもらったりもしたし、たくさんのリアクションをもらえました。

– とても素敵ですね。ちなみに、それまでのMVはご自身で作られていたのですか?

アタル:そうですね。でも本当にお金がなくて、例えば白堀のスタジオを借りるにしてもお金がかかったりするので、自分たちの周りにいるカメラができる友達とか、洋服を持っている友達とかにお願いしてっていう感じでした。“自分たちはこういうMVにしたいんだけど” って言って、参考になる映像を渡したり。なので、当たり前っちゃそうかもなんですけど、今回宮地さんが監督してくださった際には、そういったディレクションの部分引っ張って行ってくださったことが自分たちにとってはとても安心感を感じられました。

– 今回のMVは元々あったイメージを宮地さんにお渡しして、そこから一緒に撮影に入っていった感じですか?

アタル:僕からのざっくりとした案で“花の絵の前で撮りたい”ということだけは伝えてあって。元々夜のシーンを撮影して間に挟むプランだったんですけど、当日白堀のスタジオで演奏シーンを撮影してみたら思いの外良かったので、それ一本になりました。

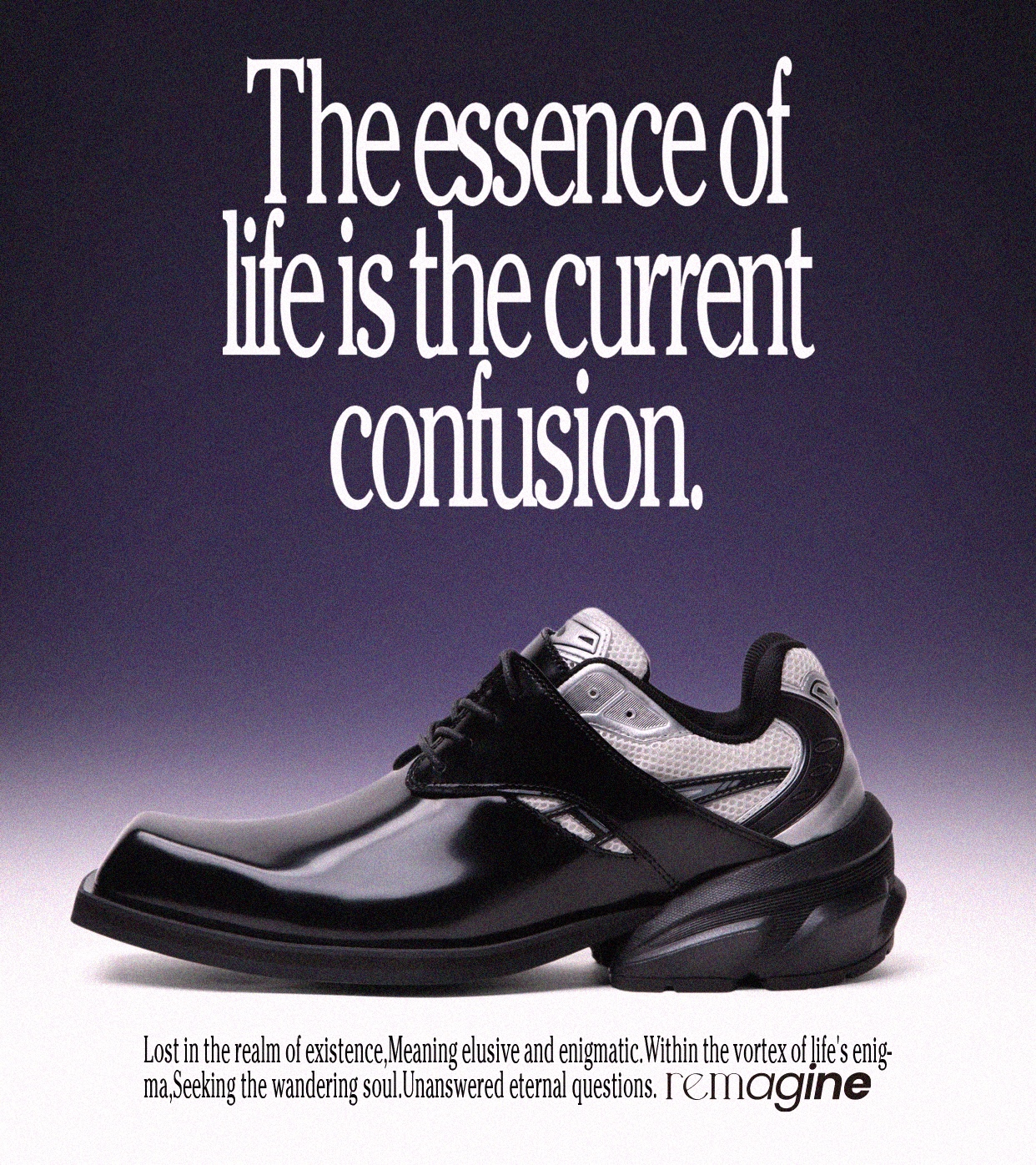

– 3ヶ月連続リリースの第2弾シングル「気づかないなんて」は古着屋チェーンのCMソングでした。皆さんのビジュアルからも、きっと服が好きなんだろうなと思っていたのですが、皆さんの中で何かファッションを通して体現しようと思っていることや、意識している部分はあったりしますか?

アタル:僕は音楽とファッションはすごく密接していると思っています。もちろん第一優先は曲、ライブだったら演奏とかパフォーマンスです。でもやっぱりお金払って観に来てもらっているわけじゃないですか。ライブって音も大事だけど視覚的な要素も大事なのは事実で、だからこそどの側面においても手を抜きたくないとは思っています。

さわ:隙がないようにね。

アタル:そう、隙がないように。なので、買ったりしたことはないですけど、SNSとかでハイブランドの広告とかを見て“こういう衣装にしよう” とか考えたりしています。

– アタルさんは絵を描く活動もされていて、BEAMS池袋店でも作品が展示されているのを見ました。アートに対しても様々考えていると思うのですが、普段はどのようにアートに対して向き合っていますか?

アタル:そのあたりで言うと、美大生の人に怖い目で見られているんじゃないかと、結構ビビったりもしているんですけど(笑)。絵はすごい好きで、美術館に行ったり海外のアーティストさんの現代美術を見るのもすごい好きです。自分の描いている絵に関して言うと、自分が描けるものを一生懸命描いてるという感じです。なので、BEAMSで展示が実現したのも本当に運が良かった部分が多くて…。

– ここまでのお話や歌詞のメッセージを踏まえつつ、改めてアタルさんは結構考え込むタイプなのかなと思ったりもしていたのですが、そのあたりはいかがでしょうか?

あおい:結構考え込んでいること多いよね。

アタル:うんー、でもあんまり器用にあれこれできるタイプでは無いのかなと最近は思います。陸上部時代に“強くならなきゃ”と思って筋トレしすぎで疲労骨折してしまって、2ヶ月間全く練習できなかったみたいな経験があります。そういう訳のわかんないミスをしがちなんですよね(笑)。でも、なんとなく“情けないなぁ”みたいなところから自分はエネルギーを得ていると思います。

– 面白いですね(笑)。

アタル:でもメンバーのみんなも多分、一緒にいれているということは、どこかしら似ている部分があるということだと思うんですよ。僕の歌詞が嫌だったらとっくにバンドなんて辞めていると思いますし。

さわ:そうですね。アタルくんに関して言うと、彼はよくへこんでます。みんなが気づかないところで。

アタル:ライブとかは終わった後みんなへこんでます。

さわ:そうだね。“もっとやれたのに” ってね。

アタル:なかな“よっしゃー!” みたいな日が無いですね。

– 曲ができた後とかはどうですか?“やっと完成した!” みたいな。

アタル:うんー、自分が書いた曲を “曲” と思って聴けないことが多くて。でもレコーディングして形になった時は達成感がありました。ただ、その後に“これもやってみたかったなぁ” と考え始めるとキリがないんですよね。

– 色々考え込んだりネガティブな気持ちになることはあっても、最終的にはポップでエネルギーのある曲になっていますよね。それは何か意識していたりするのでしょうか?

アタル:3人とも共通して何か「かわいさ」があったり「ふざけている」もの、あるいはクスッと笑える要素のあるものが好きで。だから意識的にポップにせずとも、好みの系統から自然とそのようになっているんだと思います。

− 街のでっかい広告とか、自分的にはあんまり面白くないなって… −

– 来年開催される自主企画『仮免パーティー』について。まずはその企画タイトルの由来から教えてください。

アタル:これは僕が付けました。高校を卒業する直前に陸上部の友達と免許合宿に行ったんです。その中の友達が仮免受かっただけで部屋で乾杯とかしてて。当時、僕は合宿後にライブ出演の予定が控えていて、内心「ここで試験落ちたら帰れないままライブに出れない」とか考えてモヤモヤしていたんですけど。でも同時に“そんな小さいことでも大喜びできるのって素敵だな” と素直に思ったんです。すごい良い景色だったなと最近思い出して。

あおい:途中の過程だけどってことね。

アタル:そう。僕らの活動まだまだ続くわけで。“途中だけどパーティー” ってなんだろうと考えた時にすぐに「仮免」って出てきて今回の企画タイトルに付けました。

– 経緯も含めて企画タイトルに込められた想い、素敵だと思います。最後に、今後活動を進めていく上での意気込みや、バンドとしての目標はありますか?

アタル:もっと大きくなって海外とかに行けるくらいになったら良いなとかはあったりしますね。あとは、街のでっかい広告とか、自分的にはあんまり面白くないなと思う部分があって。だから、いつか自分たちがそのデカい街の看板に載るに相応しいくらいのバンドになって、みんなの目に止まる面白い広告を打ちたいな、なんて思って、今はそれが目標です。

さわ:面白いことを伝える看板ね。

– すごく良いですね。前にイギリスに行く機会があって、街の広告とかもたくさん見てきたんですがどれもすごくかっこよくて。音楽はもちろん、食品の広告一つを取ってもどこかひねりやユーモアがあったりして。それらを見ると余計に日本の電車の中吊り広告とかが面白くないなとか感じてしまいますね。なので、皆さんの面白い広告が街に現れる日を楽しみにしています。

さわ:ジャルジャルさんがこの前渋谷の109に出していた広告がすごい面白くて。

– 見ました(笑)。

アタル:すごいのが出てると思って感動しました。

さわ:感動したよね(笑)。

– あの広告とかまさにそうですよね。深く考えていないけど、インパクトとか面白さだけをひたすらに追求し続けた結果があの広告なんだろうなと。

アタル:そうですね。それを実現するためにも頑張っていきたいと思います。謙虚な姿勢で。

■RELEASE INFORMATION

ARTIST:ハシリコミーズ

TITLE:「悪いようなことばかり」

RELEASE DATE:2023. 12. 15

LABEL:not on label

■BIOGRAPHY

ハシリコミーズ

東京にて結成された、アタル(Vo.)、あおい(Ba.)、さわ(Dr.)からなる3人組バンド。2019年、アタルのみでハシリコミーズとして活動開始。同年幼馴染のあおいと美味しい蕎麦屋の娘 さわの加入によって現体制のハシリコミーズ結成。これまで2022年2月以降には自主企画を精力的に行っており、秋山璃月、ピーズ、TOMOVSKY、台風クラブ、突然少年、Gateballers、ラッキーオールドサンといったインディーズの最前線で活躍しているアーティストたちと競演を重ねている。

また、メディア・カルチャー分野からも高い支持を集めており、雑誌・装苑が選ぶニューカマーアーティストとして選出されたり、サッポロ一番カップスターのタイアップ曲を書きおろし、クリエイター箭内道彦氏の監修のもと東京藝術大学デザイン科の学生とのコラボ・ミュージックビデオを制作。2023年9月には風とロック主催の「芋煮会2023」への出演も果たしている。

Interview – The Orielles

続きを読むInterview / MIRIAM GRIFFITHS

続きを読むInterview / Lamrof

続きを読むInterview – Haloplus+

続きを読むInterview – Leftfield

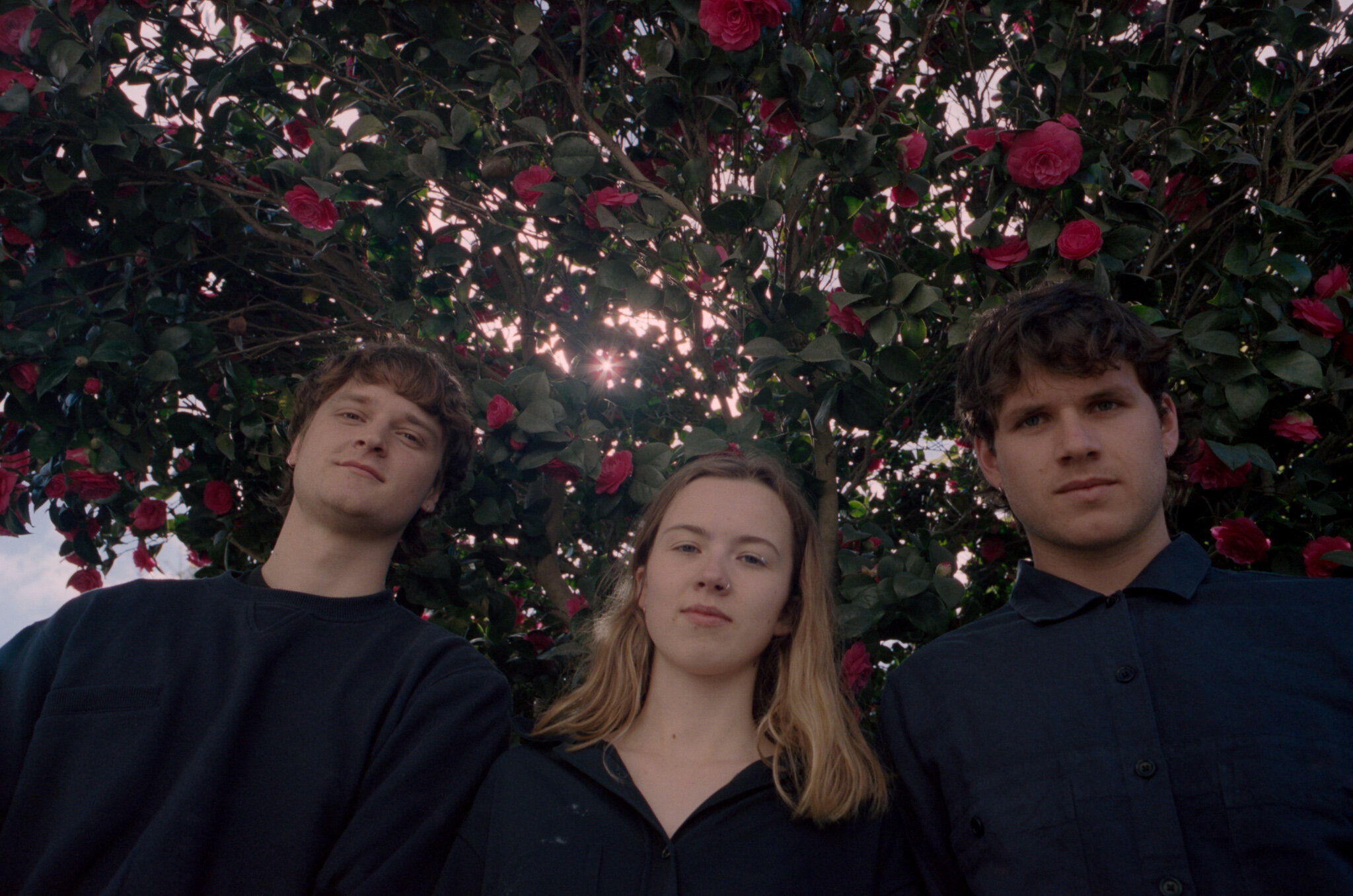

続きを読む| Interview

Squid

目まぐるしく流動的なUKの音楽シーンにおいて、その類まれなソングライティングセンスと音楽的教養で、一気に最前線へと躍り出たロンドンの5人組、Squid。WARPへの電撃移籍、ファースト・アルバムで見せたバンドの未来志向、そして待望の初来日を経て、彼らが活動に対して思うこととは。メンバーのOllie Judge (Dr./Vo.)、Laurie Nankivell (Ba./Br.)、Arthur Leadbetterの3人に話を聞いた。

ー日本の音楽はエレクトロニックミュージックに対して少し異質なアプローチがあるー

– 初めまして。今日はよろしくお願いします。

Ollie(以下、O):僕はドラム/ボーカルのOllie。

Laurie(以下、L):僕はトランペットとか色んな楽器を担当しているLaurie。

– 初めに、今年のSUMMER SONICでのステージはいかがでしたか。

O:そうね、本当に素晴らしかったよ!あれだけ多くの人が観に来てくれたことは信じられなかったね。

L:これまで行ってきたライブの中でも特に大きいものだったから、すごくワイルドだったね。アジアにも今まで来たことなかったから、本当に大きなサプライズって感じだったよ。

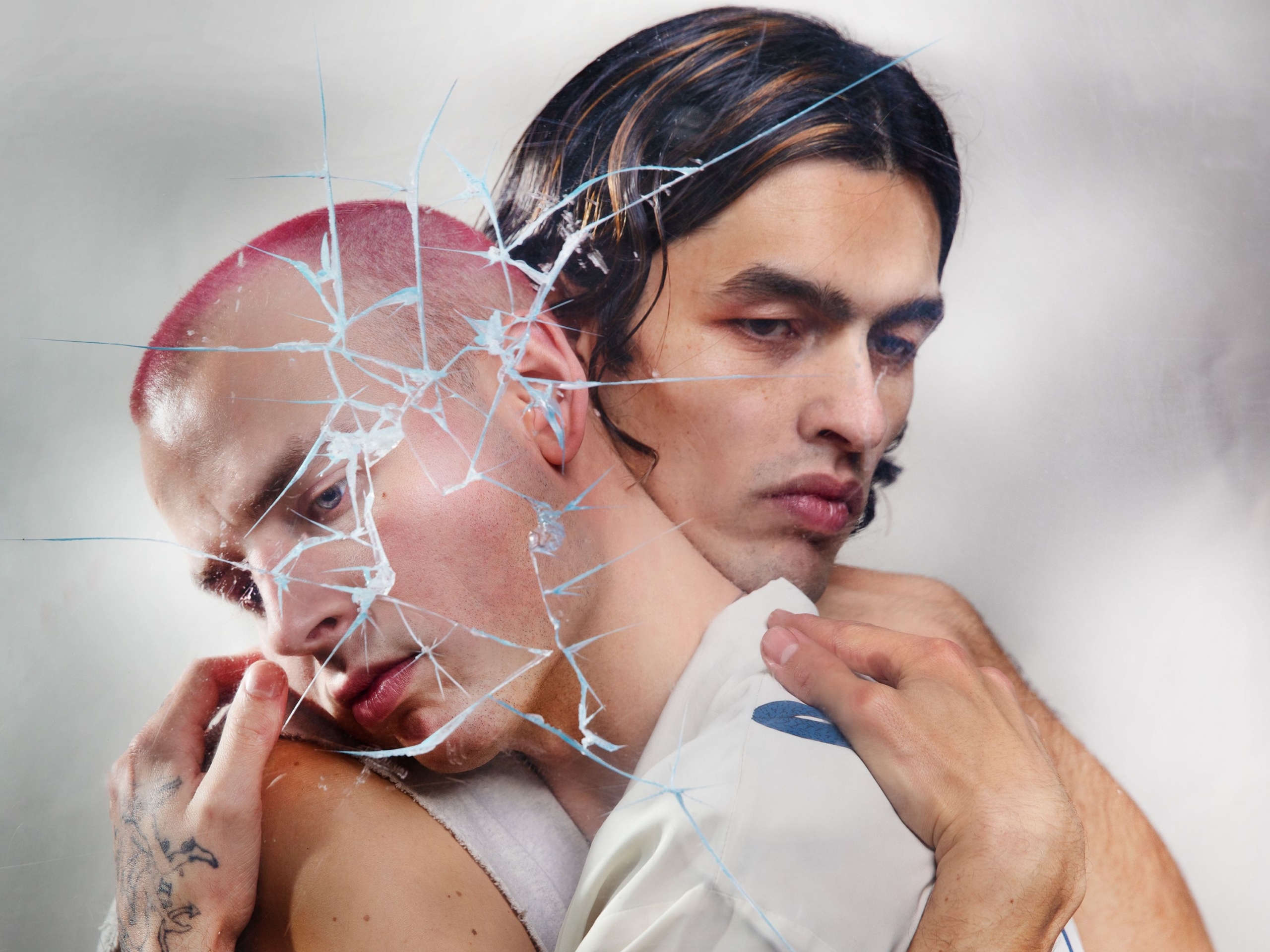

©SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.

– 東京公演でSquidの演奏前にステージをやっていたCHAIのパフォーマンスを皆さんも観ていたようですね。彼女たちのパフォーマンスはいかがでしたか?今のUKの音楽シーンはかなりバラエティに富んでいると思うので、その視点から皆さんの目にはどう写ったのか聞かせてください。

L:実はCHAIのライブは以前にも何度か観たことがあってね。一回はパリでだったかな。前に観た時は“ポストパンクっぽい”なと思ったけど、今回日本での彼女たちのパフォーマンスを観た時はより“Jポップっぽい”なと感じたね。彼女たちが演奏のスタイルを変えたのはわからないけど、なんとなくそんな感じがしたな。

O:僕もそんなふうに感じたね。

– そうなんですね。

©SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.

– 少し日本での滞在について聞きたいと思います。どこか遊びに行くことはできましたか?もしエピソードなどがあれば教えてください。

O:正直なところ、あっという間だったね。5日間しか居れなかったけど、ここに来られたことだけでも本当に素晴らしいことだったと思う。

L:時差ボケがひどかったね。昨日誰かが小さな地震があったって言ってたんだけど、時差ボケで錯乱していたからなのか、揺れにも全く気付かずにいたな。

O:食べ物も異次元だったね。色んな美味しいものを食べたよ。あとはどうだろう?

L:かっこいいバンドにも何組かあったよ!昨日彼らのこと覚えてる?

O:待ってね、今思い出す、DYGLだ。

L:そうそう、DYGL。

– なんと!彼らには以前インタビューしたことがありますよ。

O:そうだったのか!昨日少し彼らと遊んだよ。

L:あとは大阪の公演で僕らの前にライブをしていたALIっていうバンドにも会ったね。

O:みんな本当に優しかったよ。

– 過去のインタビューで、Squidはドイツのクラウトロックバンド、CANからも影響を受けていると話しているのを見て、色々な海外の音楽を聴いているのではないかと思いました。

O:うんうん、そうだね。

– ライブでも海外の様々なバンドTシャツを着ていて、YMOなども着ていましたね。YMOも皆さんにとって影響力のあるアーティストなのでしょうか。

O:うん、もちろん。彼らには本当に色々影響されていると思うよ。僕は日本の音楽が好きでね。コーネリアスとかも好きだな。『Fantasma』は素晴らしい作品だと思うよ。

L:YMOを含むこれらの日本の音楽ってどこかエレクトロニック音楽に対して、少し異質なアプローチをとっていると思うんだよね。感覚的な話なんだけど。だから僕はすごく好きなんだ。

– こういう日本の音楽はどのようにして見つけているのですか。

O:自分でも実際のところどうやってるのかわからないんだよね。でも自分たちの住んでいる地域は、イギリスのエレクトロニックミュージック好きにとってはすごく良い場所だと思う。

– レコードショップなどでは「ジャパニーズ・ミュージック」とか「J-エレクトロニック」みたいなコーナーがあったりするんですか。

O:そういうのは無いね。

L:特定のアーティストは何かしらのルートで自分たちの情報網の中に入ってくるんだけど、彼らがどうフィルターをくぐり抜けてくるのかは自分たちも分からないんだ。時々YouTubeのアルゴリズムも急に日本の音楽をおすすめしてくることがあるよ。

O:不思議だなぁ。

– <WARP>と契約したというニュースを聞いたときはとても驚きました。Squidの音楽は<WARP>のスタイルにぴったりだと思います。レーベルへのサイン後、何か新しい発見や出会いはありましたか。

O:そうだね、Nala Sinephroに会ったよ。彼女は素晴らしいジャズミュージシャンだと思うね。あとはWu-Luにも会ったね。今の〈WARP〉は一つのジャンルに囚われない新しいアーティストを次々と取り込んでいる気がするね。

– Wu-Luは今年インタビューしましたよ。

O:そうなのか!彼も本当に良い人だよね。どこかコミカルな感じもある。

– 彼はFlying Lotusと友達になりたいと言ってました。

O:ハハ!

L:契約前まで、僕たちもレーベルの大ファンだった。すでに彼らからリリースされるエレクトロニックミュージックが大好きだったから、レーベルの一員になってよりそういう音楽にのめり込めるのはすごく嬉しいことだよ。

– ここまでWu-LuやWet Legにもインタビューしてきましたが、彼らは共通してDan Careyは素晴らしい人で音楽が大好きだと話していました。Squidの皆さんも以前、他のインタビューでDanは“6人目のバンドメンバーだ”、なんてことを言っていましたね。皆さんから見た彼はどのような人物ですか。

O:僕たちはまだDanとしかレコーディングを行ったことが無いのもあって、彼は僕たちの良い友人だと感じているよ。一緒に仕事するのはとても楽だね。彼は仕事の進め方がうまいんだ。

L:Ollieの言う通りで、彼は本当に良い友人であり、一緒に仕事するのが楽しいよ。とにかく最高な人だね。

– 彼との出会いは偶然だったんですか?それとも一緒に仕事をするまでに何かきっかけとなった出来事があったのでしょうか。

O:彼にはいきなりメールを送ったね。今だったらできたことじゃないな。彼も〈Speedy Wunderground〉での仕事があるし、毎日何百件ものメールに追われているからね。それを考えると、自分たちはタイミングに恵まれたなと思う。彼のことはScottibrainsっていう彼がやっているバンドから知って、彼らの音楽がすごく良いと思ったのがきっかけだね。加えて、Danが過去にプロデュースを担当した作品はそのどれもが素晴らしかったのもあって、連絡してみることにしたんだ。

ー神経学 × アートー

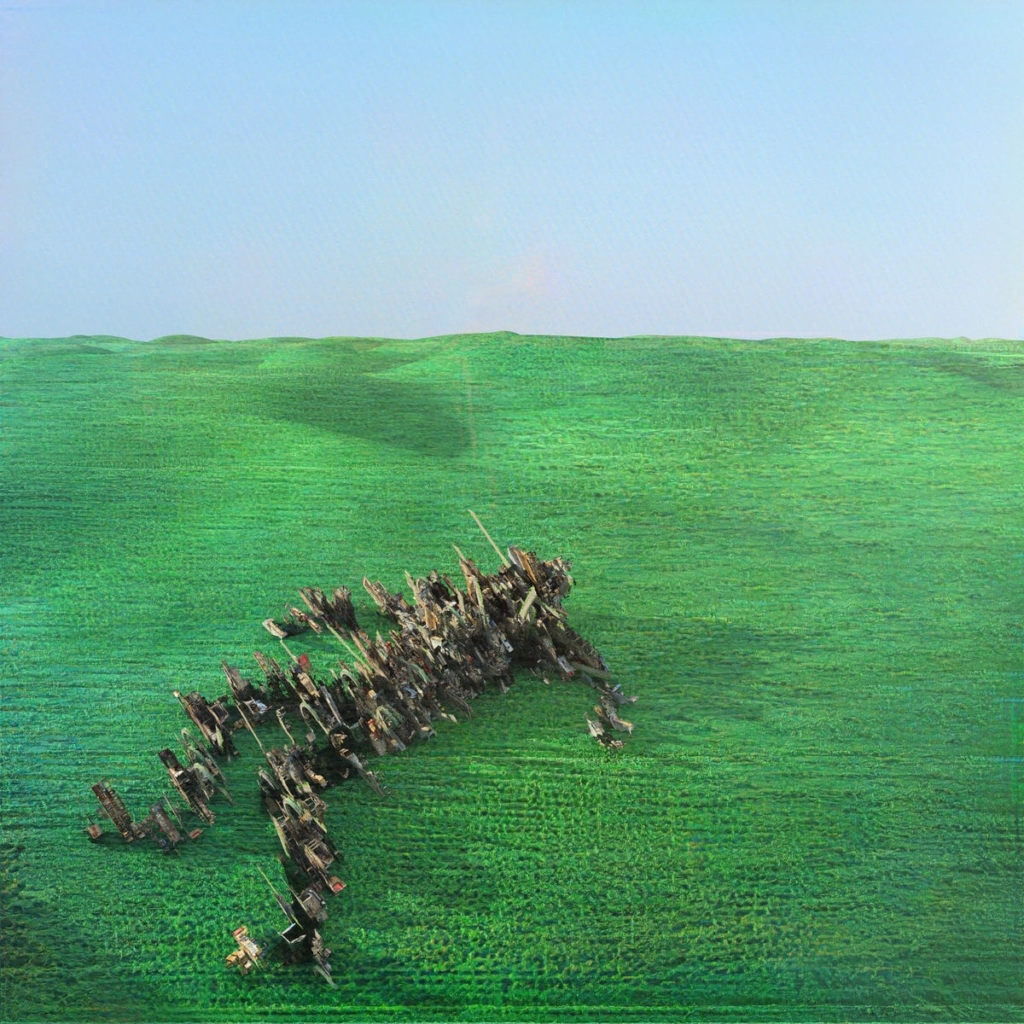

– そんなDan Careyとレコーディングした『Bright Green Field』について少し聞きたいと思います。アートワークには脳から発せられる信号を解析したイメージ画像やグラフィックを起用していたましたね。

全員:そうだね。

– それらは京都大学の神谷之康教授によるリサーチからだったと聞きました。神谷教授のことはどのようにして知ったのでしょう。

O:たしか、ギターのLouisがいつの間にかリサーチをしていて、神谷さんがこの分野の研究をリードしていることを知ったっていう経緯だったかな。そこで、神谷教授に直接メールをして、あのアートワークが実現に至ったという感じだね。かなりスムーズに進行していったと思うよ。

L:Louisが神谷教授がサンドアーティストと行ったプロジェクトの存在を知って、とても面白いと思ったみたい。単なる神経学のリサーチ以上のものだった。ある展示では、神経信号を砂を使っていかに視覚化できるかということに挑戦した作品があって、自分たちは単純にそれを見てかっこいいと思ったんだよね。僕も大学では神経学を勉強していたこともあって、これらの取り組みがものすごく面白く感じたんだ。

– そんな先進的な取り組みをされていたんですね。驚きです。

L:そう。音楽と神経学を組み合わせることってなかなか無いから、今回アートワークでそのような取り組みができて嬉しかったな。

ー音楽的な進歩のためには、次できることが何なのかを考えることが大事ー

(ここでメンバーのArthur Leadbetterも合流)

Arthur(以下、A):キーボードやパーカッションを担当しているArthurです。今日はお話しできて嬉しいよ。

– よろしくお願いします。

– SUMMER SONICでのステージは満員でしたし、ここ数年間で国内外の多くの人から注目される存在になったと思います。これまでの活動や成功を振り返ってみて、皆さんはどう感じていますか。

A:そうだね、僕は今自分たちが置かれている環境を単純に幸せだと感じるのが良いのかなと思っているよ。“成功”って素晴らしいものだし、僕たちも常に最善を尽くして活動に励んでいる。けれども音楽的な進歩という意味では、次にできることは何なのかを考えることが大事だと思う。それは例えば次のアルバムのことであったり、次の休日とか週末のこととかも。あとはこれから先の数年間、バンドメンバーが友達であり続けるためにはどうするか、とかね。

– なるほど。活動の中で、何か心境的または身体的に変化はありましたか。

O:精神の面では今は“大人になった”と思うね。身体的な話だと、物を持ち上げるのが楽になったという意味で、前よりも力持ちになったかな。

L:たしかに。

O:変化については難しいね。いくつものショーをこなす毎日だと客観的な視点であったり、自分自身が物事をどう感じているかを振り返る時間がなかなか取れないからね。でも、もうすぐ1ヶ月くらいの長期休みが取れるからその間に見えてくるかも。分かったらメールでもしてあげるよ。

ーBjorkー

– 現在はOllieがボーカルを担当していますね。最近だとカナダのCrack CloudやロンドンのFolly Groupなどもドラマーがボーカルを担当していて、彼らも認知度を高めていると思います。Squidにおいては、今のバンドスタイルにした経緯は何だったのですか。

O:どうなんだろう、何となくの流れで決まった気がするね。意識的な決定は無かった気がするな。

A:僕たちはアイデアの坩堝みたいな感じで、そんなに議論することも無かったと思う。ただ、sh*t(=クソ)な音楽を作らないようにしようとしたら今の形になったかな(笑)。

– 「Narrator」はMartha Skye Murphyをフィーチャーした楽曲でしたが、今後他にコラボしてみたいアーティストはいますか。

O:僕たちは前からずっとBjorkとやりたいって言ってるよね?

L:そうそう。あと彼女が今度リリースするアルバムはガバ(ハードコアテクノの一つ)路線の作品になるって聞いたからとても楽しみ。

O:あとは… Herbie Hancockとかだっけ?

A:ハハ!そうね。いや、もう彼は素晴らしすぎるミュージシャンだからコラボできたら最高なんだけどな。実を言うと彼、『The Imagine Project』っていうアルバムを出していて、それは色んなジャンルのアーティストをゲストに呼んで演奏する作品なんだ。だから僕らも可能性はあるかもね。

L:これまでにいくつかのショーで異なるパーカッショニストを迎えてライブをしたことがあるんだけど、高い技術を持ったプロフェッショナルな人と一緒に演奏するのは本当に良い体験だよね。この取り組みはこれからも続けていきたいと思うな。

A:今後はスティールパン奏者とかを迎えても良いかもね。スティールパンのバンドなんか結成しちゃったりして。それでも結局はBjorkかな。

L:そうね、基本的にはBjorkだね。

O:Bjork!結局Bjorkに戻ってくる。

ーブリストルに良いシーンができているー

– 現在はイギリスから数多くの面白いアーティストが登場していますが、その中でも我々は特にBlue Bendyがエキサイティングだと感じています。

O:良いね。

– Squidも彼らと繋がりがあると聞きました。

O:うん、何年か前に彼らと一緒にライブをしたことがあるんだ。僕らのマネージャーがレコードレーベルを運営していて、Blue Bendyの『Motorbike EP』をリリースしていたね。彼らは本当に楽しいやつらだよ。ブリットポップの中にパンクがあって、他方で実験的でもあるよね。

– 彼らの音楽性は他のUKのアーティストと比較しても異質で良いですよね。

A:うんうん、僕もBlue Bendyは好きだね。とても面白いバンドだと思う。

– Blue Bendyのように、他に交友関係のあるバンドやこれからを楽しみにしているアーティストは誰かいますか。

O:今だとブリストルに良いシーンができているね。例えばMinor Conflictとか良いね。あとはQuadeとかも。

L:僕らの友達のバンドKEGも良いね。彼らのライブはすごく良いよ。

O:あとはNukulukっていうバンドもおすすめ。彼らはエクスペリメンタルな感じの音楽だね。Death Gripsほど強烈ではないかもだけど。他にもたくさんいるんだけど、今あげたアーティストは特におすすめだね。

L:あ、あとはMartha Skye Murphyもソロ活動で良い作品ができてきているようだから、これからのリリースがとても楽しみだな。

O:僕も楽しみ。

ー卓球ラケットの夢ー

– マーチについて少し質問させてください。実は今日も着て来ました。

O:本当だ!最高!

– マーチの制作やデザインにバンドメンバーはどれくらい携わっているのですか。何か細かい指示やコンセプトをデザイナーに伝えるのでしょうか、それともデザイナーに好きなようにやらせているのでしょうか。

O:基本的にデザイナーがやりたいようにさせているね。

A:たまにちょこちょこっと作業したり指示したりすることもあるけどね。

O:いつもはデザイナーを見つけたら、彼らが全てのデザイニングや修正をやってくれるんだ。これまでにいろんなデザイナーにメッセージを送ってきてことがるけど、結構ストレスフルな作業ではあるね。

– そういうデザイナーというのは日頃から探しているのでしょうか、それとも友達とかですか。

O:そのミックスみたいな感じかな。ネット上で探すこともあれば、、、

L:友達の友達みたいな。

O:もしくは神経学者とかね。

– これまでにTシャツ、靴下、キャップなどをリリースしてきましたが、今後作ってみたい商品は何かありますか。

O:卓球のラケット。結構前から卓球のラケットを作りたいねって話はしていたんだ。僕たち卓球が大好きだからさ。でも作ったところでまともな収入にはならないと思ってる。

L:遺伝子組み換えされた“Squidフルーツ”とかはどうだろう?

A:ヤバいね。

O:アンダーウェアとかはどうだろう?

– ロンドンのバンドのSorryがこの前アンダーウェアのマーチを出していましたね。

O:そうだった、先越された!

ー“怒り”を抑えた作品、ネズミの曲ー

– 具体的でも抽象的でも良いですが、これから先バンドとして達成したい目標はありますか。

O:特に掲げているものは無いけど、ここで言うとすれば「前進し続けること」「音楽をやり続けること」「友人であり続けること」かな。あとはもちろん、Bjorkとのコラボレーションも。

A:僕はそうだね、メキシコに行きたいな。

L:ハハ!

A:メキシコで演奏がしたい。

O:シンプルで楽しいゴールだね。僕も賛成だ。メキシコでライブしてみたいなぁ。

L:ギターのAntonが前に彼のSquidでの目標は、KEXPでプレイすることだって言っていたんだけど、それはありがたいことにもう実現できちゃったから、本来なら今バンドを脱退していてもおかしくないね(笑)。KEXPでのセッションが実現したら幸せに死ねるって言っていたな。

– では、ここで次のアルバムについて。現在どれくらい制作が進んでいるか教えてくれますか。

O:かなり進んだよ。まだ少しやらないといけないことは残っているけど、いい感じに仕上がってきていると思うね。

– ファーストと作風は違いますか。

O:違うと思うよ。どのように?と言われたら分からないけど、違うことは確か。少しクレイジーさが増したかな。

A:音楽的にはこれまでより“怒り”が抑えられていると思う。あと、いろんな顔を持った作品のような感じもするね。

– 読者に作品のヒントをあげるとして、何かキーワードとかをもらえたりしますか。

O:ネズミに関する曲があるよ。

– ネズミ?

O:すごくいい感じの曲だよ。ここではそれしか言えないかな。

– 最後に日本のファンへメッセージをお願いします。

O:改めてありがとう!優しくしてくれて嬉しかったよ。近いうちにまた会おう。

A:日本のファンの皆さんに会うことができて本当に嬉しかったです。中にはこれから先も長い付き合いができそうな人とも出会えたし、またいつか戻ってきて皆さんに会いたいと思っています。

L:日本に戻ってきて大きなツアーをやりたいね。それは東京、名古屋、大阪だけじゃなくて。誰かが沖縄という島があるって言っていたんだけど。

– 南の方にある島です。

L:そういう場所でもライブがしたいね。

■RELEASE INFORMATION

ARTIST:Squid

TITLE:『Bright Green Field』

RELEASE DATE:2021. 5. 7

LABEL:Warp, Beat Records

■BIOGRPAHY

Squid

UK/ブライトン出身で現在はロンドンを拠点に活動する5人組バンド。大学在学中の2015年に結成され、Ollie Judge(ドラム & リードボーカル)、Louis Borlase(ギター&ボーカル)、Arthur Leadbetter(キーボード、弦楽器、パーカッション)、Laurie Nankivell(ベース&ブラス)、Anton Pearson(ギター&ボーカル)から成る。ジャズ・バンドとしてスタートし、クラウトロックとの出会いをきっかけに、旺盛な好奇心と実験精神によって、それをさらに膨らませて現代化させた独自のサウンドを構築。UKロックシーンの重要人物Dan Careyのレーベル<Speedy Wunderground>からのリリースで注目を集めたのを経て、Battlesや!!! (Chk Chk Chk)など革新的バンドを輩出してきた<Warp>と契約。2021年、Dan Careyをプロデューサーに迎えてレコーディングされたデビュー・アルバム『Bright Green Field』。

Interview – Superorganism

続きを読むInterview – Johnnivan

続きを読むInterview – Wu-Lu

続きを読むInterview – First Hate

続きを読むInterview – Ex-Vöid

続きを読むInterview – Hovvdy

続きを読むInterview – caroline

続きを読むInterview – South Penguin

続きを読むInterview – bdrmm

続きを読むInterview – xiexie

続きを読むInterview – Stello

続きを読むInterview – DEAFDEAFDEAF

続きを読むInterview – Do Nothing

続きを読むInterview – Famous

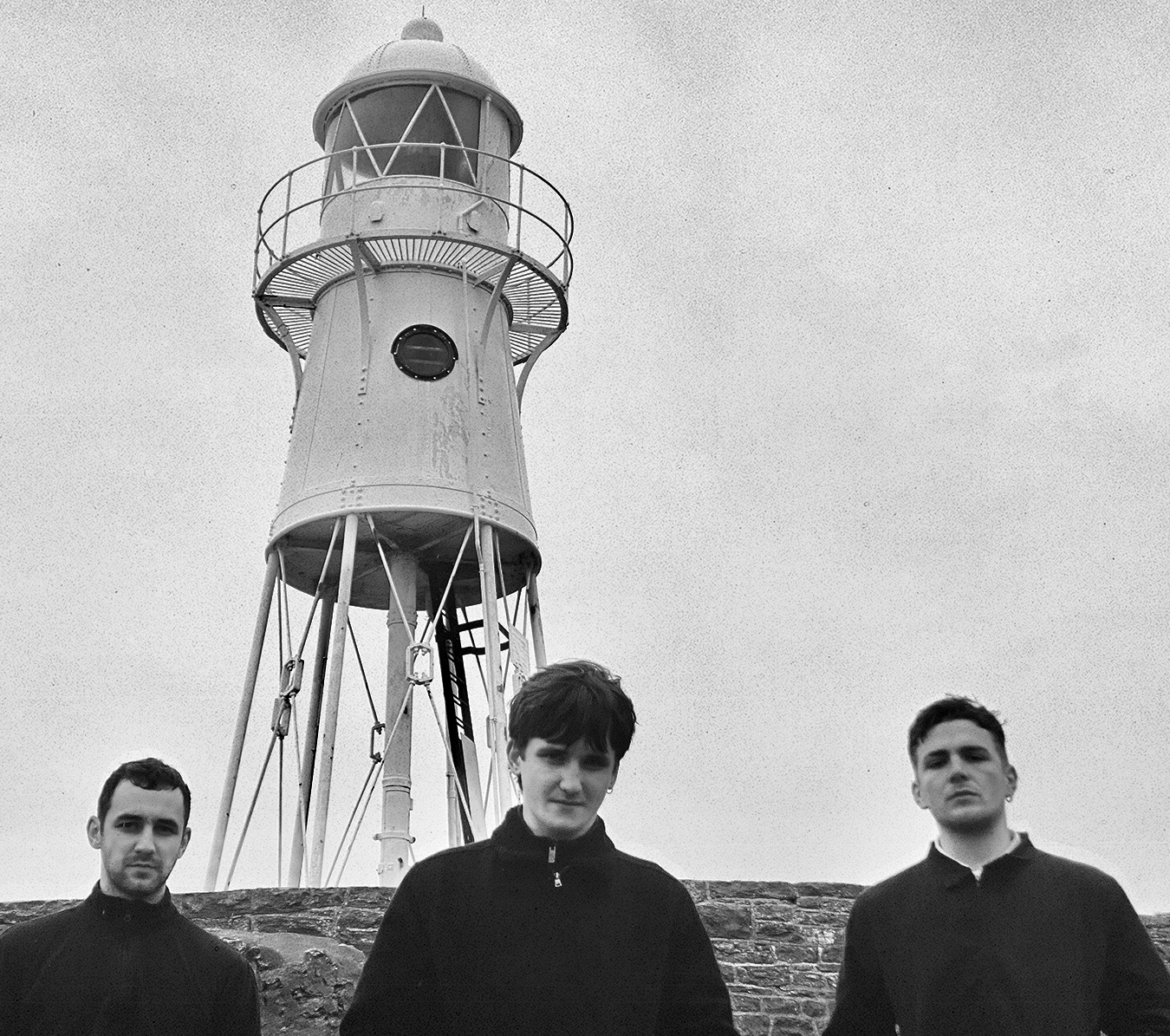

続きを読む| Interview

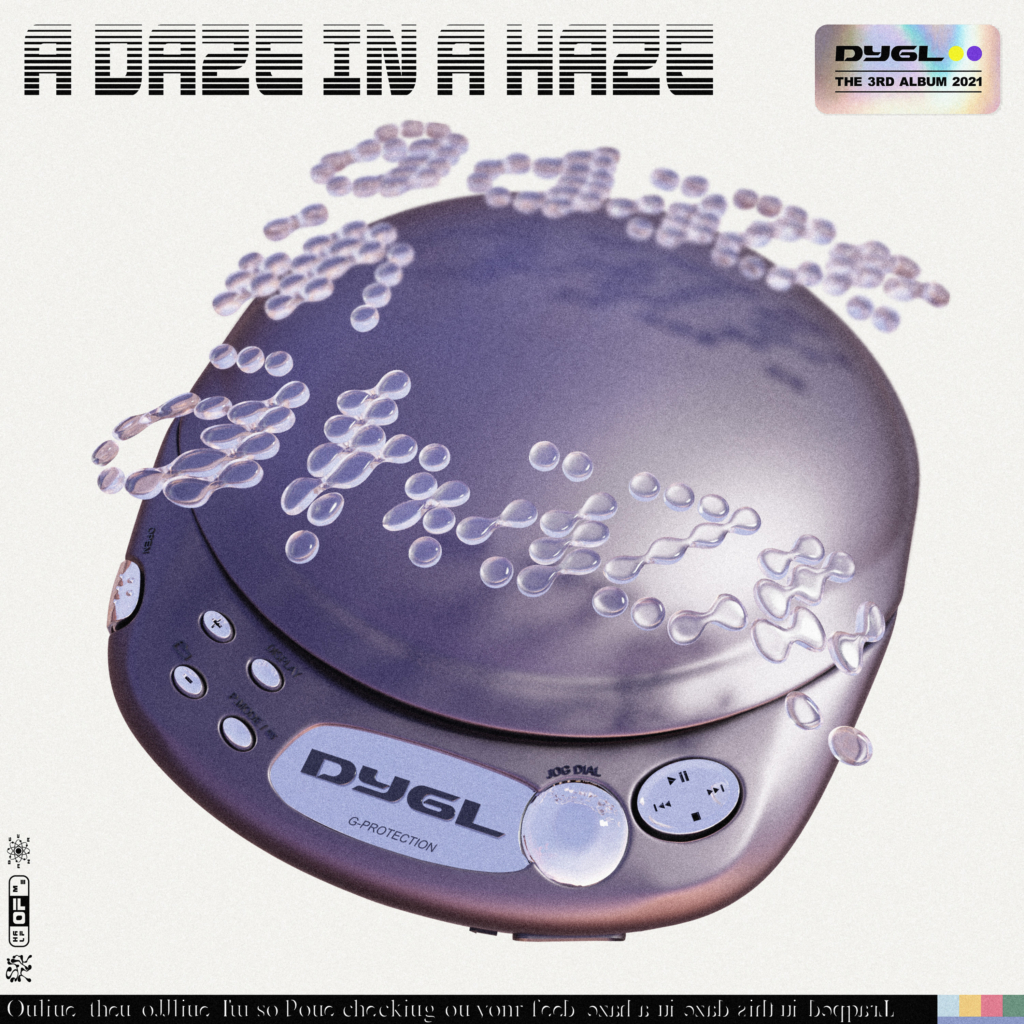

DYGL

海外の音楽シーンと共鳴し今や日本を代表する4人組ロックバンドDYGL。3rdアルバム『A Daze In A Haze』の制作話や彼らから見た日本の音楽シーンについて聞いた。

− 社会が暗い方向に進んでいるからこそ、「あえて」あの時代の享楽的な感じをテーマにしようと思った −

– まず初めに、アルバムの制作期間がどれくらいだったか教えてもらえますか。

下中:作ろうって言い出したのは2020年の7月頃で、本格的に作り始めたのは2020年の冬頃かな。

秋山:ロックダウンで大きくは動けないし、ライブとかもキャンセルくらっちゃって… だったら今は制作に集中しようって話をしたね。2020年のうちに曲をある程度作りきって次の年からは制作にシフトしていきたいって考えていたかな。もしできなかったらメンバーそれぞれ好きな楽器を一本ずつ折るって話をして(笑)。それでも結構ギリギリで、本腰入れてやったのは2020年も終わりにかけてだったと思います。

下中:1stアルバムの時は「録り(レコーディング)」自体は1ヶ月くらいで終えた気が。だからむしろもう少し今回は時間をかけたような感じではあるかも。

– アルバムの曲順(先行配信曲がアルバム前半にまとまっていることに関して)が気になったのですが…

秋山:あれはもう偶然だよね(笑)。

– 順番を見て「これなんかの意図があるんじゃないか」と思っていました。

秋山:そうかぁ、でも先行リリース曲が重なったのは意図してではないんだよね。僕らも見た時はびっくりした(笑)。それぞれの曲が出来上がってからアルバムとしてのセトリを考える感じで、どのような流れが一番良いか、曲同士の相性はどうかを考えてやったので、事前に組まれた構成があったわけではないし、足りないからこんな感じの曲を足すっていうこともしてないですね。

– 今回のアルバムジャケットにはポータブルCDプレーヤーが使われていましたね。あれはどういったコンセプトでしょうか。

秋山:アートワークに関しては時代感を想起させることを意識しました。CDプレーヤーが使われていた時代って90年代から2000年代中盤くらいまでだと思うんですけど、CDが登場してiPodが登場するまでの「はざま」の音楽の感じを表現したかったんです。コロナで社会が暗い方向に進んで、ポップスも今は暗いものが多くなっているからこそ「あえて」あの時代(90s〜00s)の享楽的な感じをテーマにしようと思いました。

– アートワークを手掛けたHirano Masakoさんとはどのように知り合ったのですか。

下中:毎回アートワークを作るにあたって悩むことが多くて。アートワークとマーチャンダイズ、それぞれのデザインを別々の方にお願いすることが多く、当然そうするとそれぞれのモノで質感が多様になってくる。それも良いのですが、今回はコンセプトを統一しようと考えていたので、マルチなことができて、尚且つ今の時代感や自分たちのやりたいことを表現してくれる人がいないかなと考えていました。ちょうどその頃にSIDE COREというアートコレクティブの方々と知り合って、その中の一人であるTohryさんを中心にアートワークをどのように進めていったらいいのかを思い切って相談したところMasakoさんを紹介してくれました。

– なるほど。あらゆる繋がりからの紹介だったんですね。

– リファレンスについてお聞きしたいのですが、今作はどんなアーティストや作品から影響を受けたんでしょうか。

秋山:自分たちの耳で聞いて、良いと思ったものを取り込みたかったんです。

下中:Soccer Mommyのフレーズからは「サンプリング」的なループ感が感じられて、今の時代でも自然と聴けるなっていう発見はありましたね。そのサンプリング感とかいいよねってメンバーとも話していました。

– 今回のアルバムは全体からなんとなくPavementの存在を感じたのですが、その点いかがですか。

秋山: アルバムに向けてのリファレンスの中にPavementやWeezer, Dinosaur Jr.などUSオルタナの存在は結構ありましたね。オルタナ的な面と2000年代初頭から中盤にかけてのビルボード的なポップス、例えばアヴリルラヴィーンとかアシュリーシンプソンとかも並行して聴いていたり。確かにPavementのコード感が良いねっていう話をしたりしていました。「Stereo Song」に関しては意図せず単語が被ってしまったのですが、意識して変えるよりむしろこのままでいいかなと(笑) 。オマージュみたいな感じでそれも面白いかなってなということで採用されましたが、アルバム全体で影響を受けたアーティストの一つだと思います。ただ、リファレンスの中には結構膨大な量のアーティストや曲があって、エッセンスとしてはそれぞれ色々な影響になっていると思います。

– 「The Search」の歌詞とSNS社会について少し聞かせてください。

Akiyama:統計が出ているかとかは分からないんですけど、今の若い人たちは人生の半分をスクリーンの前で過ごしているという言葉を聞いたことがあって。SNSからネットフリックスまで、何かしらずっとディスプレイの前に居させられているような。そういう時代の状況についての意識はこの曲に反映されていますね。

– 確かに今の若者の多くはずっと画面を見てますね。

– 今作では「Sink」がアルバムの方向性を探る上にでヒントになったとありましたがそれについても詳しく教えてください。

秋山:「Sink」はコロナの感染状況が広がる直前の那覇公演で初めて披露したんですが、その時はまだ曲の原型という感じで、完成像が掴めていなくて。その後アレンジしていく中で、アルバム全体のヒントになる音像やイメージが見えてきました。それに加えて、 アルバム制作に入る前に下中が作ってきた「Bushes」という曲の存在も、アルバム制作のエネルギーに繋がったと思います。

– 「Sink」「Bushes」ともにアルバム内でも特に印象的な感じですね。キーになってるのはかなり感じられます。

ー本物に触れることの価値、現地の作業を作品に落とし込むことー

– UKやUSでの経験で今作に影響していることはありますか。

秋山:音作りの面で勉強になったことは沢山ありました。他にも街中で見かける人種の比率や生活様式、イベントのあり方など文化的・ 社会的に「こんなことになっているんだ」っていう気づきも毎日楽しかったです。ニュースやブログで読むのとは違う、生身の体験で。歌詞のテーマや書き方など、いろんなところに影響はあると思いますがピンポイントで指摘するのは難しいかも。自分で意識してやれることと、自然に出てくることがあって、色んなレイヤーで影響していると思います。日本だけでやっていたら視点が一つだったのが、同じ音楽を聴くにしても日本から見た音楽とイギリスから見た音楽で違って見えるという気づきは、メタ的な視野の広さに繋がってよかったですね。そうじゃないと「自分はこういう音を出したいんだ」と気づけなかったことが沢山あったと思う。その点では、実際に行って見て体験したことは、相当いい経験になったと思います。

下中:絵画を研究されている方が、ロンドンに滞在した際に、日本では複製などでしか見られなかった本物の絵画を美術館に毎日通って鑑賞していたら、微妙な線の違いや色味、筆遣いに気づくようになったという話を最近読みました。自分たちの場合は美術館の体験のようなそこまで高尚なものではないけど、本物に触れることの価値は確かにあったと思います。音源とは違ったライブそのものの空気とかが感じられるので全く違いますね。現地で作業してそれを形に落とし込むことができたのはすごい良かったなって思います。

– 海外経験に関連して。過去にTrudy and the Romance* と共演したことがあると思いますが、その時のエピソードについて教えてください。

秋山:もともとTrudy は好きで聴いてたので、Londonの南の方にライブに来ると聞いて遊びに行って。会場ではメンバーがその辺うろうろしてたので「音楽いいね」って声をかけたら向こうもとてもリラックスした感じで、お互いのバンドの話を軽くしましたね。その後別のイベントで会った際に覚えててくれていて。後に彼らのツアーのタイミングでロンドン公演一緒にできないかマネージャー経由で打診したら快諾してくれました。Osloという会場だったと思うのですが、酒も美味いしテラス席も気持ちよくて。また演奏しにいきたいですね。

*Trudy and the Romance – イングランド/リヴァプール出身のインディーロックバンド。「50sミュータント・ポップ」を自称し、ノスタルジックで切なさの溢れるメロディーが心地よい。

下中:その前にSXSW*で一緒にやらなかった?

秋山:SXSWもあったわ。Safehouseというチャンネルの企画で一緒でした。次の日かな、Austinの別の会場でお酒を飲んでたらまた彼らに会って。好きなバンドがThe Viewっていう話をしたら「しばらく前に流行ってたバンドだよね」ってなんとなくは知っている様子で。その後ロンドン公演で一緒に演奏した時に彼がその話を覚えてくれていて、ちょうどThe View*3 のギタリストがTrudyのスタッフで来てるから紹介するよってライブが終わった後わざわざ連れていってくれました。

*SXSW(読み=サウスバイサウスウェスト)- アメリカのテキサス州オースティンを中心に開催される大型フェス。世界各国の注目アーティストが集まり、フェスの期間に複数のライブハウスで演奏する。日本からは過去にTempalayやCHAIが参加。

– The Viewが好きで前にスコットランド行かれたという話を聞いたことがあります。

秋山:2018-2019年のロンドンにいた頃に、The Viewの ボーカルKyle Falconerが地元のダンディーでソロライブをするのを聞きつけて一人で遊びに行った。ほとんどアジア人を見かけないようなめちゃローカルなところでした。大学とかはあるみたいなんだけど。The Viewのバンド名の由来になったThe Bay Viewってパブがあって、そのパブは絶対に見たいなと思って遊びに行くと、パブのテラス席に地元の人たちと思われる4人くらいが楽しげに飲んでいました。中に入ろうとするとみんなすっごい俺のこと見てきて(笑)。そのうちの1人がわざわざついて入ってきて、「一体どっから来たんだ」と。それで自分がThe Viewが好きでバンドを始めた事とか、ロンドン公演を逃したからKyleのライブに合わせて地元のDundeeまで1人で来たことを伝えたら「ここの地下でSame JeansのPV撮ったんだよ」って教えてくれて。お客さんが勝手に地下室まで案内してくれたり、そこにいた人が「こいつもMV出てるんだぜ」みたいな事があったり、家族感あって面白かったですね。知らない街なのに自分のルーツを見ているようで、特別な体験でした。

*The View – スコットランド/ダンディー出身のインディーロックバンド。2000年代初期に人気を博し、Primal ScreamやThe Undertonesのオープニングアクトも務めた。

ージャンル分けとルーツに対する意識ー

– みなさんから見て日本のリスナーや音楽業界にもっとこうなって欲しいみたいなものはありますか。

下中:ジャンル分けをもう少ししても面白いんじゃないかなと思っています。平井堅の昔の作品を聞かせてもらうことがったのですが、J-POPと言われていますけど、それよりどっちかっていうとR&Bなのかなと思って。思い切って平井堅のそのアルバムをR&Bの棚に置いてしまうような、そういう細分化していったらリスナーの聴き方が変わってきて様々な音楽に希望が生まれるんじゃないかなと思うことはあります。

– 確かに多くの日本の音楽がJ-POPに括られていることはあるかもしれないです。

秋山:反対するわけじゃないけど一つ意見出してもいい?(笑)

下中:いいよ(笑)。

秋山:一つのジャンルではなくて、大きい括りの方がやりやすい人もいると思う。ジャンルがあるからこそのメリットもあるけど、作り手としてはカテゴライズされた箱の中に括られたくないって人は結構いると思ってて。俺らも ブリットポップだと言われたら、別に「自分たちはブリティッシュじゃないし」とか、ガレージロックとかサイケと言われてもそれはあくまでもDYGLという音楽の一面でしかないなと思うし。そういう広い枠組みのための「オルタナティブ」って言葉だったと思うけど、それも今ではある程度この音っていうジャンル感あるしね。ジャンルとかカテゴライズするっていう話は、結構繊細でもあるなって。

下中:確かに。でも、日本の音楽の歴史でJ-POPって言葉の一般的な定義はちょっと広すぎたんじゃないかなと感じてて。分かり易すぎて便利すぎるというか。そこに対してのアンチテーゼみたいなものってもっとあってもいいと思うんだけど。

秋山:バランスによりそうだね。今はカテゴライズが曖昧だから一度しっかり日本の音楽の中でのカテゴライズを真剣に考えてみるっていうのも面白いかもしれない。全員が全員そういう意識になると、それはそれで今度はまたジャンルをぶち壊したいって気持ちになったり。でもそうやって新しいクロスオーバー感とか、新しい形でのミクスチャー感が出てくるのは良いことかもね。

下中:そういうのは見たい。

秋山:ルーツに対しての意識が曖昧だもんね。

下中:どこまでJ-POPの作家がジャンルに対して自覚的にやっているのかはわからないけど。昨日公園で高校生の子たちが「お前ヒップホップ聴くの?J-POPとかロックも聴いて見たら」っていう会話をしてて、自分はポップスって他のジャンルを包括してできてきたものだと思ってたから、本来吸収してきたものと並べられてるのを聞いて違和感あったな。

秋山:ポップスは何でも吸収できるって話はしたね。アルバムの中で、いろんなジャンルがミックスされてる感じ。国内でも海外でも、そういう傾向はある気がして。意外と自由度の高いジャンルなんだなと。逆手に取るとね。ジャンル感のはっきりしてる音楽ってその分自分のルーツになる音楽に対してリスペクトや理解度が深いからこそだと思うので勿論好きなのですが、最近の自分たちのモードだと最終的なアウトプットはジャンルに括られない自由さで表現したくて。

以前東京のライブ会場で知り合った若手トラックメイカー / ラッパーのイギリス人が、イギリスではアーティストは自分のやっている音楽の文脈に対して意識的で、逆にアメリカ人はその辺の振れ幅が大きいと感じると話していたのが面白かった。アメリカのアーティストが「自分の好きなアーティストはこれとこれです」って挙げる音楽の一貫性のなさ、逆に言えばとても自由なのはイギリスと異なって感じると。どっちがいいとか悪いじゃないし、単なる傾向なので人によって色々だと思うのですが。アメリカとイギリスの歴史や国の成り立ちの違いにも関係してるのかもですね。コミュニティへの帰属意識とか、社会の見え方はどちらかと言えばイギリスの方が日本に近いような気はしますが、マスで流行っている音楽は割とアメリカ的であったり、日本は日本でかなり独自な感じがありますよね。自分から情報を取りに行ける人にとっては、日本も色々な選択肢があって面白いと思います。

下中:作る側は置いといて、聴く側がもっとそういうルーツに対しての意識を持ちやすい環境というか言葉があってもいいんじゃないかな。僕が聴いた平井堅が「J-POP」という言葉のみで終わっちゃうと、本当はR&Bの質感が好きなはずだった人がJ-POPで止まっちゃうかもしれないし、そうなったらもったいないなって。

− クロスオーバー的な面白さ、プロデュース的観点、ムードとしての音楽、生身の緊張感 −

– 皆さんは最近どんな音楽を聴いてますか。新旧問わず。

秋山:この間ライブを観たStrip Jointっていう日本のバンドが、サイケっぽさもありな がらいろんなルーツが感じられる音楽で。日本でこういう曲作りできるバンドを あんまり聴いた事がなかったので、ワクワクしました。普通にファンです。後は、さっきのジャンルの話にもリンクするけど、クロスオーバーな「ジャンルとジャンルを超えて」別々の文化と文化が合わさって生まれるものってやっぱり面白いなと思って、最近はそういう視点で共感できるアーティストを聴いてますね。BECKとかGorillaz, 割と最近だとYves Tumorとか気になっています。

加地:自分はAlex Gの曲が好きなんですけど、最近Japanese Breakfastのプロデュースとかやってて、あれもコラボレーションとしてすごい良いなって思います。彼のちょっと不気味で異質なオーガニックさの組み合わせが、気持ち悪いんだけどなんかかっこいいみたいな。プロデュースをもっとするなら他にも聴いてみたいなって思いました。

嘉本:自分は本当に恥ずかしいんですけど、、、それこそポップスばっかし聴いてて。

秋山: 恥ずかしがる事ないよ(笑)

嘉本:とにかくカリフォルニアのビーチにいたい気分なのでRihannaとか聴いてます(笑)。「音楽作るため」とかは今は考えていないですかね。

秋山:Rihannaみたいな曲書こうよ。

嘉本:あー、でも俺聴きたいだけだからな(笑)そういう気分になりたいなぁってところで聴いてる。

下中:名古屋でオープニングアクトをしてくれたBOARDのライブをまた最近見たのですが、あのバンドのライブはすごく楽しい(笑)。「ライブ感」があって、予定調和で終わんなそうな、こっちがドキドキする感じが自然と出ていて。

加地:とにかく真面目なんだよね(笑)。ライブも「やったる」感がすごくて。

下中:そうそう、感情も籠ってて。それゆえに何が起きるかわかんないからすごい楽しい。

– ここまでたくさんのお話ありがとうございました。最後に、インタビューを読んでくださる方へメッセージをお願いします。

秋山:コロナで考えることは多かったけど、それをきっかけとしてアルバムを完成させられた。DYGLとしても個人としても変化のアルバムになったので是非聴いて欲しいです。

あとORMに対してのメッセージみたいになっちゃいますが、インスタで見つけた時から気になっていたのでこうしてインタビューしてもらえて嬉しいです。自分たちの好きな音楽をめちゃくちゃ愛を持って特集しているのを感じるし、自分らが学生の頃に周りにこういうことをしている人たちがいたら面白かっただろうなと思う様な、何かが始まりそうな特別な気配を感じますね。楽しみ。僕らも一ファンとして応援したいし、読者の皆さんもぜひORMの活動をサポ ートして欲しいです。自分たちも学生の頃から、場所や機会を作ってサポートしてくれた人たちがきっかけで多くの繋がりが生まれた。リスナーのサポートで、音楽の未来は本当に変わると思いますよ。生まれなかったはずの曲が、生まれるかもしれない。音楽好きなみなさんにはぜひ、ローカルなバンドやシーンをサポートして欲しいなって思います。あとはみんな、健康で。

■ RELEASE INFORMATION

ARTIST:DYGL

TITLE:『A Daze In A Haze』

RELEASE DATE:2021. 7. 7

LABEL:Hard Enough

■ BIOGRAPHY

DYGL

東京発の4人組インディーロックバンド。日本でのデビュー前にアメリカでツアーを敢行し、テキサスの大型フェス「SXSW」に出演。現地で数多くのバンドと共演する中で注目を集め、2016年にデビューEP「Don’t know where it is」をリリース。翌年The StrokesのAlbert Hammond Jr.をプロデューサーに招き、1stアルバム「Say Goodbye to Memory Den」をリリースすると、国内での人気に火がつく。先進性とノスタルジーを兼ね備えたサウンドが多くのリスナーの目に止まり、同作はTower Recordsの「タワレコメン」にも選出。今年待望の3rdアルバム「A Daze In A Haze」をリリース。FUJIROCK 2021ではWhite Stageに出演するなど、さらなる飛躍を遂げる。